2 0 1 3 年 8 月

《 10日 〜 11日 》 十石山 ・ 金山岩 ・ 硫黄岳 ・ 剣ケ峰

白骨温泉 〜 十石峠避難小屋(泊) 〜 十石山 〜 金山岩 〜 硫黄岳 〜 剣ケ峰 〜 三本滝 (縦走)

先週に続き夏山シーズン最盛期の週末は、土日とも良い天気の予報で、また気温も異常に高いということだったので、高い山の混雑は火を見るよりも明らかだ。 山仲間の西さん&セッちゃんから、船窪から針ノ木古道を辿って黒部湖へ下るという計画のお誘いがあったが、下山口の扇沢にはどうしても足が向かず、昨年の同時期に行った静かな十石山(十石峠避難小屋)を再訪することにした。 但し今回は車を2台利用して最短ルートの白骨温泉から登り、翌日は乗鞍方面に縦走して三本滝へ下るお手軽な計画とした。 土曜日の朝6時半に西さん&セッちゃんと鈴蘭バスセンターで落ち合い、エコーラインのマイカー通行規制のゲートがある三本滝の広い駐車場に車を1台置き、登山口の白骨温泉に向かう。 朝から晴れるとの予報だったが、乗鞍岳の山頂付近には湿った雲が取り付き、空の色も明るくなかった。 予想どおり十石山への登山道付近の林道の駐車スペースには車が停まっておらず、登山者の影もなかった。 取り付きには道標がなく、パイロンにマジックで十石山と記されているだけだった。 7時半過ぎに登山口を出発する。 白骨温泉から十石山へは8年前の4月に山仲間の片平さん達とスキーで登ったことはあるが、このルートを無雪期に登るのは初めてだ。 山頂の避難小屋には雨水を溜める大きなバケツがあるが、満タンになっている保障はないので、念のため4リッターの水をボッカする。 登山道は背の高い樹林帯の中で陽射しもなく涼しかったが、先週の黒部五郎での悪夢が頭をよぎる。 登山口の標高は1500m弱で、2524mの十石山までは単純標高差で1000mほどだが、登山道は上り一本調子でとても効率が良い。 また運良く最近登山道の笹藪の刈り払いがされたようで、下草にズボンが触れることなく森林限界となる山頂直下のお花畑まで登ることが出来た。 山頂直下のお花畑には今年の花とも言えるコバイケイソウとチングルマの大群落が見られた。 曇天のため暑さにあまり苛まれることなく登れたので、今日の目的地の十石峠避難小屋へは労せずして11時過ぎに着いてしまった。 予想どおり避難小屋にはまだ誰もおらず、雨水を溜めた大きなバケツには澄んだ水が溢れんばかりに入っていた。 避難小屋は吹き抜けの二階建てで開放感があり、30人ほどは楽に泊まれる。 営業小屋のように個室もいくつかあり、銀マット・シュラフなどの寝具や鍋釜・食器・炊事道具・燃料・調味料・お酒・山の雑誌・文庫本・トランプ、さらには未使用や日付の記入された飲料水もあった。 全てが予想以上に順調に進んだが、肝心の天気が悪いことが玉にキズだ。 昨日から気温が異常に上がっているため(この週末は甲府で40度を超えた)、時間帯に関係なく雲が湧いてしまうのだろうか、風もかなり強く吹いていた。 避難小屋の傍らには360度の展望が利く場所があり、乗鞍の剣ケ峰はもちろんのこと、岳沢側の穂高連峰や霞沢岳・焼岳などが一望出来るが、あいにくの空模様で山々の展望は全く冴えない。 午後になると天気はさらに悪くなり、一番の楽しみだった夕焼けショーも叶わず、明朝の素晴しい朝焼けに期待するしかなかった。 一方、室内の気温は18度と快適で、思惑どおりまったりと山の話や昼寝をして過ごす。 3時過ぎに乗鞍方面から縦走してきた2人のパーティーが小屋に着いたが、その後は誰も訪れることなく前回と同じように小屋はほぼ貸し切りとなった。

十石山への登山道の取り付き付近の林道の駐車スペース

登山道は背の高い樹林帯の中で陽射しもなく涼しかった

登山道の笹藪は刈り払いがされていた

山頂直下のお花畑

十石峠避難小屋

雨水を溜めた大きなバケツには澄んだ水が溢れんばかりに入っていた

避難小屋は吹き抜けの二階建てで開放感がある

営業小屋のように快適な居心地

未使用や日付の記入された飲料水

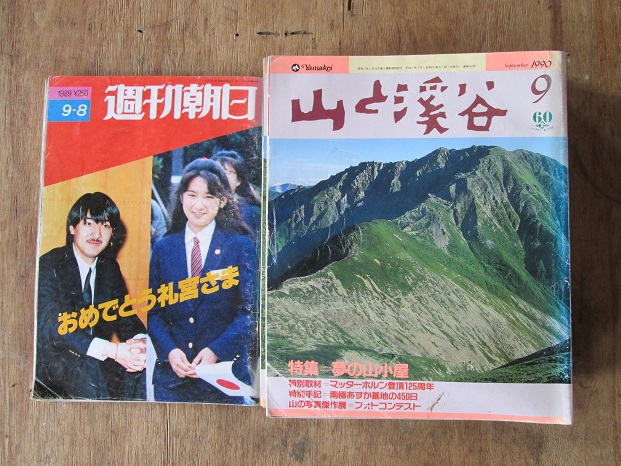

古い雑誌の内容は意外と興味深かった

快適な小屋でまったりと寛ぐ

避難小屋の傍らには360度の展望が利く場所がある

夕食の献立(の一部)

デザート

昨年と同じ個室で寝る

静かで快適な一夜を過ごしたが、肝心の天気は昨日から全く変わらず、星空も夜景も朝焼けも見られなかった。 5時前に避難小屋を出発する予定だったが、先週の黒部五郎と同じような状況で周囲は濃い霧に包まれ風も強かったので、30分ほど出発を遅らせて様子をうかがうことにした。 明るくなっても状況は変わらず、縦走するか白骨温泉に下山するかの判断に迫られたが、今日一日安定した晴天の予報が出ているので、天気の回復を信じて指呼の間の十石山(2524m)の山頂に向かう。 三角点のある山頂はハイマツに覆われ、無雪期には展望がない。 十石山から次のピークの金山岩(2532m)までは朝露に濡れた背丈ほどの這い松の藪を雨具を着込んで1時間ほど歩くことになるが、この藪が無ければこのルートや避難小屋の静かさは保てないだろう。 今日も絶望的な天気になってしまったと諦めかけた時、不意に背後から陽射しを感じるようになり、みるみるうちに雲が切れ、朝陽を浴びた剣ケ峰(乗鞍岳)が突然目の前に現れた。 振り返るとそれまでの悪天が嘘のように、青空の下に穂高や焼岳が見えていた。 藪が一旦切れた金山岩との鞍部で一息入れ、待望の青空の出現を皆で喜ぶ。 金山岩への登り返しでは再び這い松の藪漕ぎが酷くなったが、天気が良くなったので足取りは軽い。 避難小屋から1時間半ほどで360度の展望が利く金山岩のピークに着いた。 天気はまだ安定せず、指呼の間の四ツ岳は再び雲の帽子を被ってしまった。 一方、穂高の左奥には槍ケ岳が遠望されるようになり、天気の回復にはまだ期待が持てた。 四ツ岳を正面に見ながら金山岩を下り、平湯からの登山道と合わさる乗鞍権現社に向かう。 乗鞍権現社の祀られた広場で一息入れ、硫黄岳方面への縦走路に入る。 天気は徐々に安定し、四ツ岳を隠していた雲もなくなり、久々に快晴の天気となった。 硫黄岳の山頂は密藪の中だと分っていたので、山頂は踏まずに山頂直下を登山道に沿ってトラバース気味に巻く。 硫黄岳の下りからは正面に乗鞍岳の衛星峰を眺めながら這い松の大海原の中を歩くようになる。 植生の保護のためか、お花畑となっている姫ケ原への道には立入禁止のロープが張られていた。 乗鞍方面から縦走してきた日帰りの登山者とすれ違ったが、剣ケ峰の周辺以外で登山者に出合ったのはこれが最初で最後だった。 間もなく大型の観光バスが頭上の道路(乗鞍スカイライン)を頻繁に走る光景が見られたが、その違和感がとても面白く感じられた。 10時前に車道と合流し、畳平方面に向かって勾配の緩やかな車道を歩く。 まだ路面が熱くなっていなかったので、周囲の雄大な景色や道路脇のイワギキョウやコマクサなどを愛でながらのんびり歩く。 当初はこの車道歩きが一番嫌だと思っていたが、岐阜県側からアプローチしたことがなかったので、図らずも見える景色は新鮮だった。 月末にロードレースの大会があるためか、自転車で登ってくる人が多い。 私達が知らないだけで、ここはサイクリストのメッカのようだ。 30分ほど車道を歩くと大勢の観光客で賑わう畳平に着いた。 当初の計画では喧噪の剣ケ峰には登らず、それ以外の静かな衛星峰の一つに登ろうと考えていたが、西さんから剣ケ峰に登りましょうと誘われ、怖い物見たさに行ってみることにした。 残雪と蒼い池のコントラストが美しい不消ケ池の脇を通り、畳平からの観光客に紛れて肩の小屋に向かう。 肩の小屋に荷物をデポし、水筒だけ持って剣ケ峰に登る。 富士山ほどではないものの、大勢の観光客が前後を歩く光景には違和感を覚えるが、この時期に剣ケ峰を登ることは今後もあり得ないので、この雰囲気もある意味とても印象深かった。 肩の小屋から30分ほどで大勢の観光客で鈴なりの剣ケ峰の頂に着く。 8年前の春にスキーで登って以来の登頂だった。 気温の上昇で雲が湧き始めたが、さすがに最高峰だけあって、周囲の個性的な衛星峰が一望出来た。 山頂で一息入れてから観光客の間を縫うように足早に肩の小屋へ下る。 肩の小屋を12時半前に出発し、サマースキーのゲレンデの脇を通り、車道(エコーライン)を横断した先の雪解け水で沢状となっている登山道を下る。 時間帯にもよるのだろうが、この登山道も人影が薄く、三本滝まで登山者を見かけることはなかった。 チングルマが咲き乱れる道をしばらく下っていくと再び車道と交差し、すぐ先の位ケ原山荘の軒下のベンチで一休みする。 山荘の前には冷たい清水が引水されていてありがたい。 休んでいる間にも次々とサイクリスト達が上から下ってくる。 山小屋のスタッフの方もこれほど多くの自転車は見たことがないと言っていた。 山歩きだけではなく、今は自転車もブームなのだろう。 位ケ原山荘からは何度か車道と交差しながら高度を下げるが、歩く人が少ないためか道標の類は殆どない。 鈴蘭バスセンターへの登山道を左に分け、分岐を三本滝方面に右折する。 急坂をぐんぐん下っていくと水量の多い沢を渡る橋があり、その先で三本滝への道が分岐していた。 駐車場が近いのか、三本滝を見物に行く観光客の姿が多く見られた。 予定にはなかったが、せっかくなので登山道から往復10分足らずの三本滝を見物していく。 想像していたよりも滝は立派で見応えがあった。 3時半前に車を置いた三本滝の駐車場に着き、登山口の白骨温泉に置いたもう1台の車を回収しに向かう。 白骨温泉は夏休み期間中で混んでいたので、波田の『竜島温泉・せせらぎの湯』で汗を流し、ガストで夕食を食べて帰途についた。

出発時の避難小屋の周囲は濃い霧に包まれ風も強かった

天気の回復を信じて指呼の間の十石山の山頂に向かう

三角点のある十石山の山頂は這い松に覆われ、無雪期には展望がない

金山岩までは朝露に濡れた背丈ほどの這い松の藪を雨具を着込んで歩く

這い松と岩の藪尾根

みるみるうちに雲が切れ、朝陽を浴びた剣ケ峰(乗鞍岳)が突然目の前に現れた

振り返ると青空の下に穂高(中央遠景)や焼岳(左) ・ 霞沢岳(右)が見えていた

金山岩との鞍部の痩せ尾根

鞍部から見た金山岩のピーク

金山岩への登り返しでは再び這い松の藪漕ぎが酷くなった

360度の展望が利く金山岩の山頂

四ツ岳を正面に見ながら金山岩を下る

平湯からの登山道と合わさる乗鞍権現社

硫黄岳

硫黄岳手前から見た笠ケ岳

穂高の左奥に槍ケ岳が遠望された

硫黄岳手前から見た四ツ岳

硫黄岳への登り

硫黄岳の山頂直下を登山道に沿ってトラバース気味に巻く

正面に乗鞍岳の衛星峰を眺めながら硫黄岳を下る

お花畑になっている姫ケ原

ハイマツの大海原を歩く

振り返り見た硫黄岳

車道(乗鞍スカイライン)と合流する

畳平方面に向かって勾配の緩やかな車道を歩く

尖った山容の烏帽子岳

岐阜県側から見る乗鞍の景色は新鮮だった

道路脇のイワギキョウ

大勢の観光客で賑わう畳平

自転車で登ってくる人が多かった

不消ケ池

畳平からの観光客に紛れて肩の小屋に向かう

肩の小屋付近から見た剣ケ峰(一番左のピーク)

剣ケ峰の直下

剣ケ峰

剣ケ峰から見た四ツ岳(中央遠景)方面

サマースキー場

位ケ原山荘

静かな鈴蘭への登山道