2 0 1 3 年 3 月

《 23日 》 赤倉山 ・ 半月山

赤倉 〜 赤倉山 〜 1514m峰 〜 半月山 〜 阿世潟峠 〜 赤倉 (周回)

8年前の晩秋に中禅寺湖畔から阿世潟峠に登り、社山から黒檜岳へと縦走した時に、阿世潟峠から足尾方面に下る道があることが分かり、いつか機会があればこの道を辿ってみたいと思っていた。 昨年の3月に足尾方面の銅(あかがね)親水公園から社山(1826m)へ南稜と呼ばれる尾根ルートを辿って登った時に、隣に見えた赤倉山(1442m)から半月山(1753m)へ縦走し、阿世潟峠を経て周回するルートがイメージ出来た。 山スキーの季節となったが、不安定な天気の予報だったので、この計画を実行することにした。 道の駅『富弘美術館』に前泊し、翌朝登山口の赤倉の集落に向かう。 わたらせ渓谷鉄道のまとう駅から1キロほど先の林道を右折したすぐ先に駐車スペースがあり、そこに車を置いて6時前に出発。 登山道のない赤倉山に登る人は稀なので他に車は停まっていない。 路面の荒れた簡易舗装の林道を20分ほど歩くと、林道は終点となり広場になっていた。 広場の左から続く山道に入るとすぐに落ち葉に隠れた沢があり、飛び石伝いに沢を渡る。 この道は足尾の銅山が栄えた時代から日光に通じていたようだ。 赤倉の集落からここまで標識の類は一切なく、愛好家の付けたテープ類に誘われるように、明瞭な道を沢に沿って進む。 間もなく大きな堰堤が見られ、この道は専ら植林や治山の作業道として利用されていることが分かった。 林道の終点から1時間足らずで石垣を積んだ神社の跡があり、その傍らには雨量計が設置されていた。 付近の木に『足尾⇔半月』と記されたプレートが粗雑に括り付けられていた。 ネットの情報を参考に赤倉山への取り付きを探すと、そこから数10m戻った所にそれまでとは少し違う種類のテープが木に巻かれ、踏み跡が古道から分岐しているのが分かり、そこから取り付くことにした。 古いピンクのテープと踏み跡を辿って行くと、すぐに道は二つに分かれた。 一方は踏み跡が明瞭だがテープが無い。 もう一方はテープがあるが踏み跡が薄い。 踏み跡が明瞭な前者を選んで先に進んでみたが、しばらくすると踏み跡は忽然と消えてしまった。 戻っても後者が正しいという保証はないので、その先の急斜面の尾根を強引に登る。 間もなく正しい尾根のルートに合流したようで、先ほどと同じ種類のテープが続いていた。 陽の当たる南斜面には雪が全く無く、まるで晩秋の山のような雰囲気だった。 雑木の藪尾根は次第に明るい笹原へと変わり、山頂が近づくにつれて笹原が占める割合が多くなった。 9時前に人待ち顔の赤倉山の山頂に着く。 愛好家が作った山名板が木に括り付けられていた。 山頂は雑木に囲まれ展望は悪いが、山頂を越えた先の笹原からは、これから辿る半月山が男体山の手前に見え、右手には正月に行った夕日岳と地蔵岳、左手には社山や黒檜岳などの山々が見えた。 広い尾根には雪が殆ど無く、社山は茶色の地肌を見せ、男体山も黒々としていた。 雪の尾根をスノーシューで半月山まで漫歩するはずだったが、眼前には無雪期と同じような笹原の風景が広がっていた。 ここ数日暖かい日が続いたので、一気に雪解けが進んでしまったのだろう。 背中のスノーシューはただのお荷物となってしまった。 赤倉山から半月山へは尾根が明るいので道に迷うことはないが、踏み跡は薄くテープ類もあまり無い。 陽射しは暖かいが時折吹く風は冷たく、予報どおり天気は不安定だった。 緩やかな登り下りを繰り返しながら1514mの無名峰へ登る。 何の特徴もない地味な1514m峰の山頂では、山名を記したものを見つけることは出来なかったが、展望は赤倉山よりも数段良かった。 1514m峰から少し下って登り返すと、未舗装の神子内林道に合流した。 展望の良い林道からは皇海山が良く見えた。 林道は数100m歩いただけですぐに終点となり、指呼の間に半月山が大きく見えた。 林道の終点からは踏み跡の明瞭な登山道になったが、道標の類は一切無かった。 明るく展望の良い登山道を30分ほど辿ると、頭上に半月山駐車場が見えた。 どうやらこの登山道は赤倉山の取り付きにあった『足尾⇔半月』と記されたプレートどおり半月峠に通じているようだ。 笹の急斜面を強引に標高差で30mほど登り、冬期通行止めになっている中禅寺湖道路の終点の広い半月山駐車場に飛び出す。 駐車場からは半月山への登山道があり、立派な道標もあった。 駐車場から30分足らずで簡素なテーブルやベンチが置かれた小さな展望台に着く。 時刻は正午ちょうどだった。 展望台からは眼下の中禅寺湖越しに男体山が大きく望まれ、冴えない天気ながらも白根山が良く見えた。 中禅寺湖方面から半月峠を経て登ってきたという地元の男性と雑談を交わすと、その方も以前赤倉山に登られたことがあるという。 荷物をデポし、5分ほど先の半月山の頂を往復する。 半月山の頂は樹林に囲まれ展望は無かった。 展望台に戻り荷物をピックアップして阿世潟峠に向かう。 笹原の尾根を15分ほど下ると半月峠に着いたが、先ほど神子内林道の終点から辿ってきた登山道への踏み跡は薄く、峠にある道標にも行き先は記されていなかったので、目的を持って歩かないとこの登山道に足を踏み入れることは出来ないだろう。 半月峠からは僅かに中禅寺山(1655m)に登り返し、再び笹原の尾根を今回の目的地である阿世潟峠に向けて下る。 8年ぶりに訪れた阿世潟峠からは、以前と同じように足尾方面に向けて明瞭な道が続いていたが、その時に見た足尾への道を記した案内板は撤去されていた。 撤去された理由は分からないが、それとは裏腹に足尾への道の入口には登山道を示す公の目印が付けられていた。 昔の時代を偲びながら足尾方面への道を辿る。 道はその先も明瞭で迷う所は全く無かった。 いろは坂を車で登って奥日光を観光するのではなく、昔のようにこの峠道を足尾方面から登り、辿り着いた阿世潟峠から初めて奥日光の山河と対峙したら、その感動は何倍にもなるに違いない。 そんなことを考えながら古道を下っていくと、僅か30分ほどであっけなく堰堤があり、その先は荒廃した林道になっていた。 九十九折れの林道は落石が多く、一部は土砂崩れで流出していて、すでに使われていない様子だった。 1時間ほど沢に絡みながら林道を下ると、下の方に新しい大きな砂防用の堰堤があり、振り返ると半月山が見えた。 間もなく林道は簡易舗装となり、社山南稜の取り付きを経て銅(あかがね)親水公園の入口に着いた。 天気は尻上がりに良くなり、下山してから雲一つ無い快晴の天気になった。 銅親水公園の入口から車道を30分ほど下り、4時半に赤倉の集落に停めた車に戻った。

林道終点から続く古道に入ると、すぐに落ち葉に隠れた沢がある

足尾の銅山が栄えた時代から日光に通じていたという古道を辿る

林道の終点から1時間足らずで石垣を積んだ神社の跡があった

『足尾⇔半月』と記されたプレート

古道から分岐している踏み跡から赤倉山に取り付く

踏み跡は忽然と消えてしまったが、急斜面の尾根を強引に登る

正しい尾根のルートに合流する

陽の当たる南斜面には雪が全く無く、まるで晩秋の山のような雰囲気だった

雑木の藪尾根は次第に笹原へと変わっていった

山頂が近づくにつれて笹原が占める割合が多くなった

赤倉山の山頂には愛好家が作った山名板が木に括り付けられていた

山頂を越えた先の笹原から見た半月山(右)と男体山(中央奥)

山頂を越えた先の笹原から見た夕日岳(中央左)と地蔵岳(中央右)

踏み跡の薄い笹原の尾根を進む

縦走路から見た1514m峰

1514m峰への登り

1514m峰から見た半月山(手前)と男体山(奥)

1514m峰の直下から見た社山

神子内林道に合流する

神子内林道から見た皇海山

神子内林道の終点の広場から見た半月山

半月峠への登山道から見た社山

半月峠への登山道から見た半月山

半月峠への登山道には所々に僅かばかりの残雪があった

半月峠への登山道から見た黒檜岳

半月山駐車場から半月山へ

半月山展望台から見た男体山と中禅寺湖

半月山展望台から見た白根山

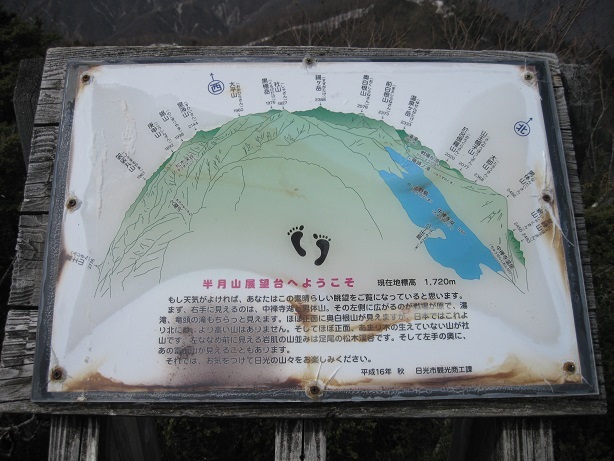

古いが味わいのある山案内盤

展望の無い半月山の山頂

半月山展望台付近から見た赤倉山と1514m峰

半月山展望台から半月峠へ下る

半月峠から中禅寺山へ僅かに登り返す

中禅寺山から阿世潟峠へ下る

阿世潟峠への下りから見た社山

阿世潟峠から見た男体山

阿世潟峠から足尾方面への道を下る

足尾方面への道は終始明瞭で迷う所は全く無かった

堰堤の先で荒廃した林道に合流する