世界最高峰エベレスト

【世界最高峰】

エベレスト(8848m/ネパール名はサガルマータ・中国名はチョモランマ)は両国の国境に聳える世界で一番標高の高い山で、また世界で一番有名な山だ。 2018年末までの日本人の登頂者は男性が約200人、女性が25人とのことだが、30年ほど前に上高地の河童橋から見た穂高の雄姿に惹かれて山登りを始めた自分が、エベレストにチャレンジすることになるとは夢にも思わなかった。 20年前から始めた海外での登山は、経験や資力そして勤務先の有給休暇の関係からアルプスの4000m峰、南米の6000m峰、そしてついにはヒマラヤの8000m峰へとエスカレートしていったが、それらの山行で知り合った方々の中にはすでにエベレストを登られていたり、またその後に登られた方も多く、昨今ではエベレストという山が特別な存在ではなくなりつつあった。 唯一他の山に比べて特別なのは、破格の入山料(11,000ドル)を含む登山費用と2か月近く必要な登山期間だろう。 今回は昨年会社を退職したことで登山期間に制約がなくなり、また登山費用も退職金でカバーできたので、この点は問題なかった。 むしろ問題なのは留守番の妻が腰痛を患ってしまったことと、昨年の秋にアマ・ダブラムで骨折した右手の人差し指が完治していないということだったが、この大きな山に臨むためにはそれ相応の問題はつきものなので、これは嫌でも乗り越えるしかなかった。

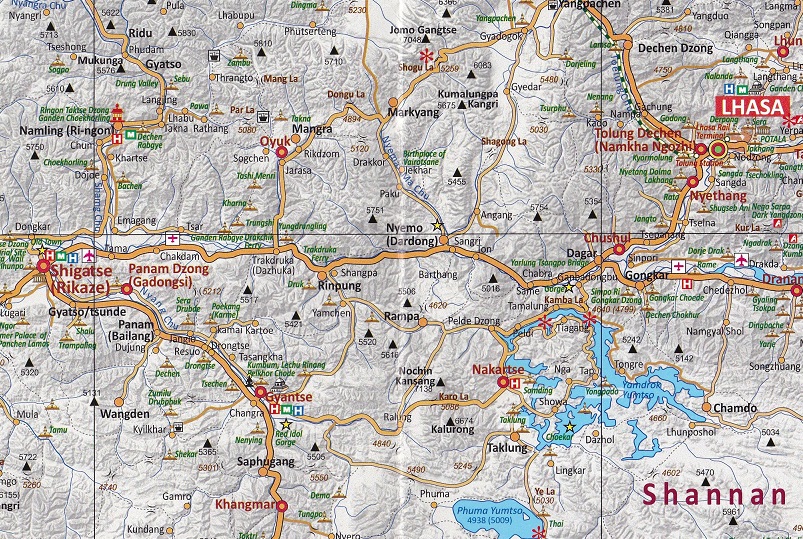

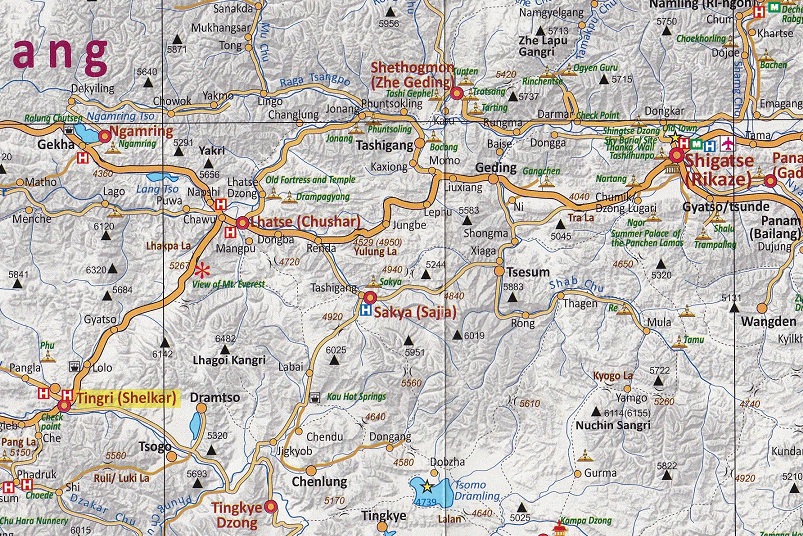

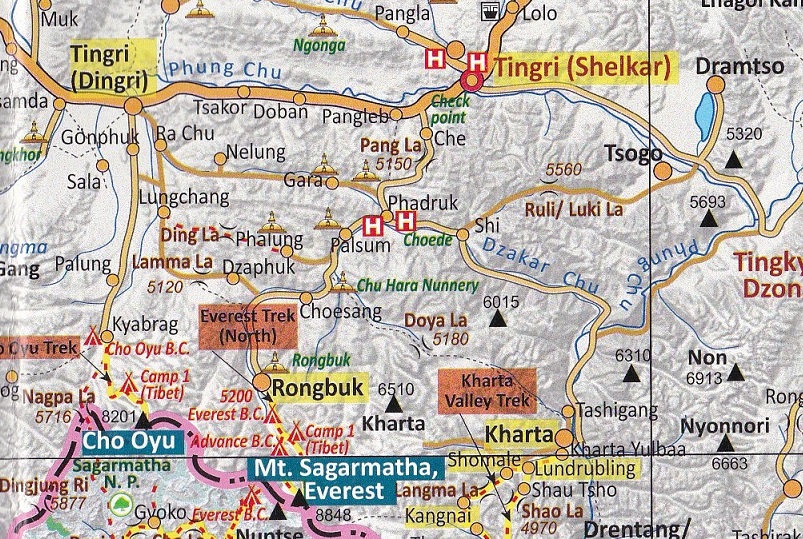

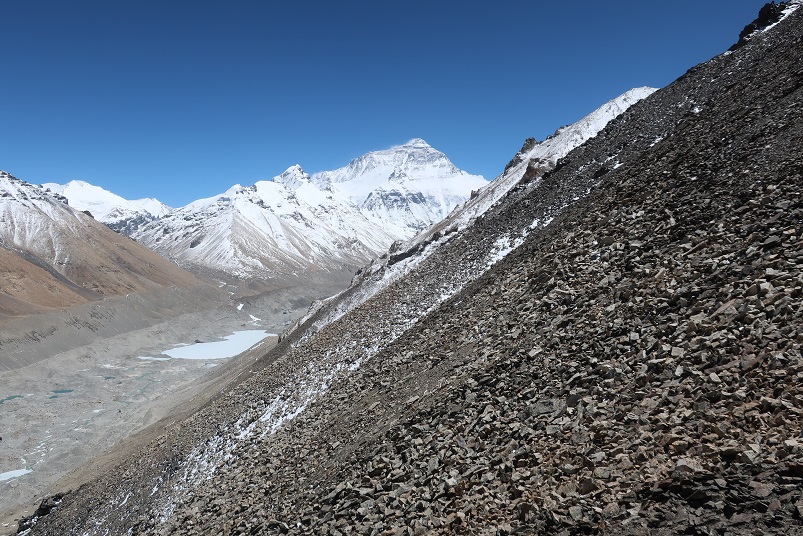

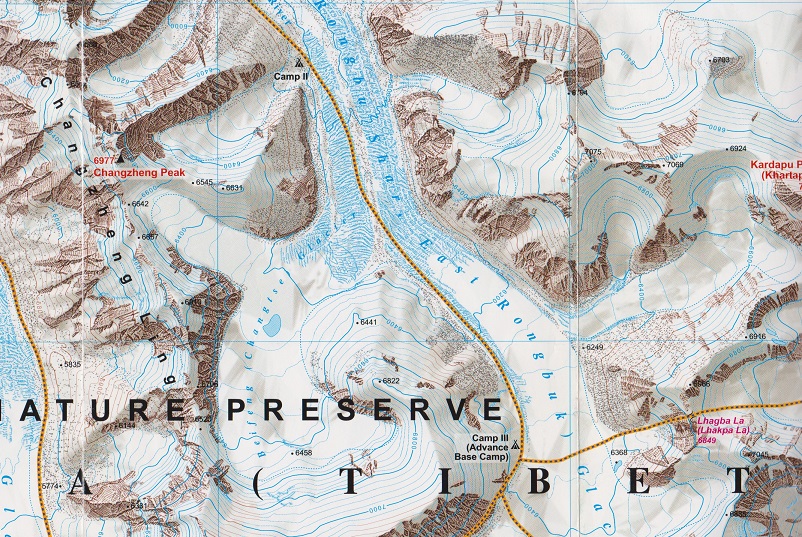

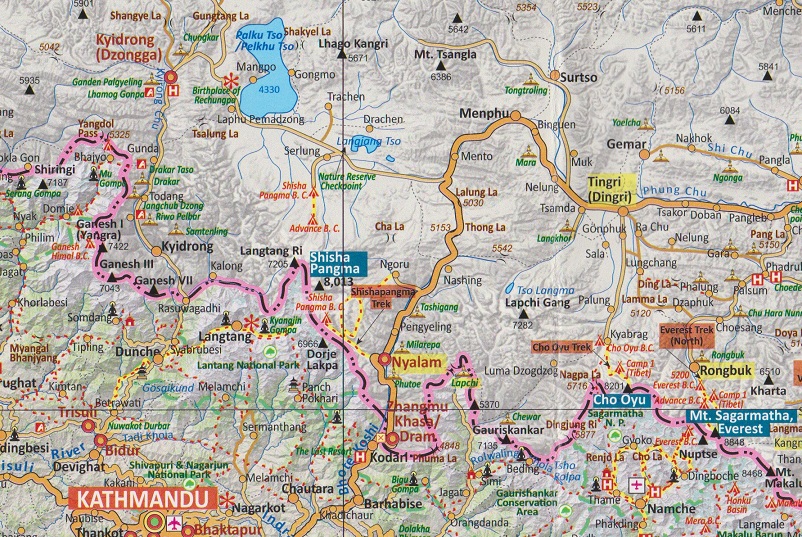

今回のエベレストは1年前からガイドの倉岡さんに登山隊への参加を打診していて、参加費用は65,000ドル(邦貨で約715万円)だったが、B.C(ベースキャンプ)の環境や使用する酸素ボンベの本数などのサービスを考えると、為替レートは別として一昔前の公募登山隊よりも割安だと思えた。 ネパールと中国の国境に聳えるエベレストの山頂へは南のネパール側からのルート(南東稜)と北の中国(チベット)側からのルート(北稜)の二つが一般的で、倉岡さんの登山隊は以前から可能な限りチベット側からのルートを登っている。 チベット側から登るメリットは①ネパール側にあるアイスフォールと呼ばれる危険地帯がないこと、②標高5150mのB.Cまで歩かずに車で入れること、③標高6400mのA.B.C(アドバンス・ベース・キャンプ)まで氷河の上を歩かずに行けること、④最終キャンプ地(C.3)を8300mに設営できることで、デメリットは①シェルパをネパールから呼ばなければならため費用が嵩むこと、②チベットの情勢が不安定でビザの発給など様々な規制があること、③ヘリコプターでのレスキューなど遭難や事故時の体制が確立されていないことなどだろう。

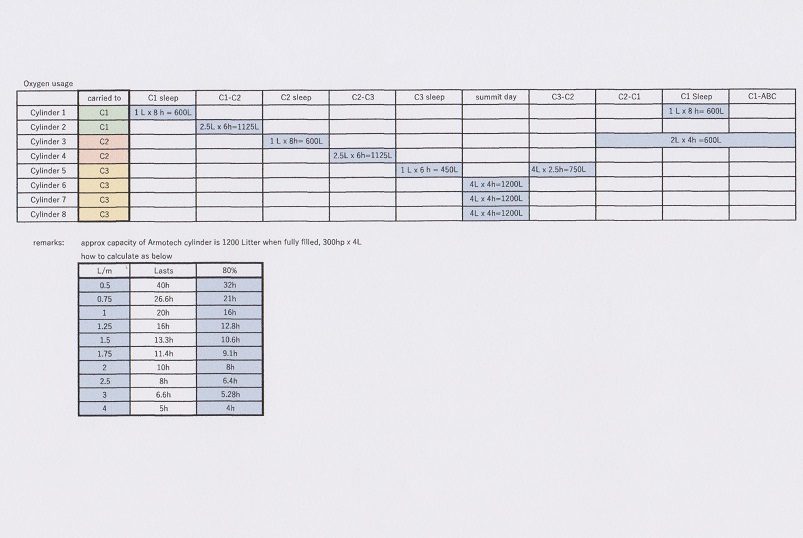

今回のエージェントはアマ・ダブラムの時と同じ老舗のK&P社(コブラー&パートナー社/アルゼンチン)で、現地法人はヒマラヤン・ビジョンで共にとても信頼がおける。 アタックステージでC.1(7050m)の睡眠から使用する酸素ボンベは昨年の登山隊よりも1本多い8本が用意されることになったが、不測の事態と高度順応の利便性のため、C.1までに使うエキストラの酸素ボンベを更に8本追加でオーダーした。 圧縮酸素が1,200L入った酸素ボンベは1本5,000ドル(邦貨で約55,000円)だが、これを高いと思うかどうかは、高所登山の経験者にしか分からないだろう。 今回の登山隊のメンバーはセブンサミッツ(七大陸最高峰)の登頂を目指している鈴木さん(男性)と進藤さん(女性)と私で、倉岡さんも含めて59歳の私が最長老だった。

カラ・パタールの山頂から見たエベレスト(2013年10月22日撮影)

チョ・オユーの山頂から見たエベレスト(2016年9月30日撮影)

4月8日、腰痛の妻に見送られ成田空港を17時半に発つ便で乗継地のインドのデリーに向かう。 平日にもかかわらず、空港は外国人観光客で異様に混雑しており、ANAの出発カウンターのスタッフに申し出てメンバー専用の入口からセキュリティーチェックのコーナーに入り事なきを得た。 10キロの荷物を背中のザックに詰め込み、預託荷物は35キロと制限重量の30キロを5キロオーバーしていたが、出発カウンターのスタッフが多忙のため、オーバーチャージを請求されずに済んだ。 空港の混雑が嘘のように機内はガラガラに空いており、成田から9時間半ほどのフライトでデリーのインディラ・ガンディー空港に現地時間の深夜に着いた。 半年前のアマ・ダブラムと同じ行程なので空港内の様子は記憶に新しい。

今回は2か月近くの長い日程の関係で帰路のエアーチケットの予約はせず、往路のみ諸費用込みで50,000円で購入したが、出発の1か月前に起きたボーイング737型機の墜落事故の影響で、同型機を利用しているデリーからカトマンドゥのフライト時間の変更を余儀なくされ、結果的にデリーでの乗継時間が13時間と長くなってしまった。 前回利用したリクライニングチェアは少し傾斜がきついものに替わってしまい、空港で一夜を明かすにはあまり快適ではなかった。

デリーのインディラ・ガンディー空港

4月9日、朝食は日本のコンビニで買った菓子パンを食べ、デリーを12時半過ぎに発つ便に乗り、14時に半年ぶりのカトマンドゥへ。 出国ロビーで15日間の観光ビザを25ドルで取得し、荷物をピックアップして外に出る。 すぐに迎えにきてくれたスバシと落ち合い、タクシーでホテルに向かう。 ホテルは昨年と同じ『シャングリラ』だ。 部屋はツインベッドの部屋を一人で使うという贅沢さで、四ツ星ならではのバスタブもあった。 今回で6度目のネパールだが、気が付くと春に来たのは初めてで、ホテルに飾られた花々はどれも瑞々しく綺麗だった。

カトマンドゥのトリヴァブン空港

空港のビザ発給所

空港でスバシに迎えられる

カトマンドゥで宿泊したホテル『シャングリラ』

ホテルの室内

花々を愛でながらホテルの中庭を散策していると、間もなく倉岡さんと初めてお会いするメンバーの鈴木さんと進藤さんが一緒にホテルに到着した。 夕食は前回も行ったホテルの近くのベトナム料理店で舌鼓を打った。 エージェントによる中国(チベット)へのビザの申請に数日を要するため、今日からカトマンドゥに4泊することになる。

ホテルの中庭

ホテルの中庭のサツキ

ホテルの近くのベトナム料理店

ベトナム料理のフォー

4月10日、朝食のバイキングを食べ、皆で土産物屋が軒を連ねるタメルに散策に出かける。 行きはタクシーに乗り、帰りはホテルまで歩いた。 鈴木さんと進藤さんは共にネパールが初めての滞在なので、喧噪のタメルをとても興味深そうに堪能していた。 両替のレートは以前とあまり変わらず、1万円で9,740ルピーだった。 昼食は倉岡さんのお勧めのパキスタンのハレル料理の店で、タンドリーチキンや羊の肉を食べた。

朝食のバイキング

ホテルの中庭

土産物屋が軒を連ねるタメルを散策する

両替商

ブランド品だけを扱う登山用品店

廉価な日本料理店『桃太郎』

パキスタンのハレル料理の店

タンドリーチキン

夕食はエージェントのウェルカムディナーに招待され、アマ・ダブラムの遠征から戻ってきたばかりのK&P社の会長のカーリーやスバシなどと一緒に、昨年も行ったオーガニックの料理店『ル・シェルパ』でウサギの肉などを食べた。 会長のカーリー(エベレストの無酸素登頂者)は現在アルゼンチンのメンドーサに住んでいるが、生まれと育ちはスイスのベルンということだった。 進藤さんから東南アジア諸国で使えるAIS社のSIMを譲っていただいたので、チベットでチャイナモバイルのSIMを入れる前にiphoneが使えるようになった。

オーガニックの料理店『ル・シェルパ』

K&P社の会長のカーリー(右)

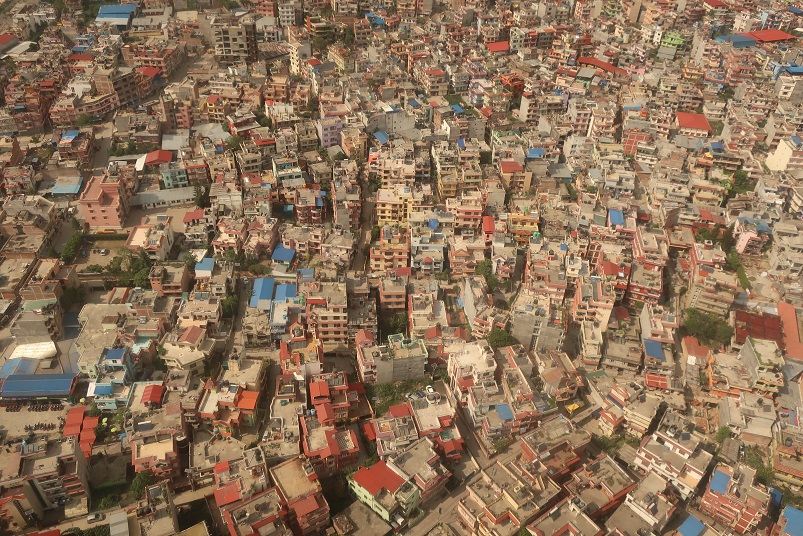

4月11日、朝食のバイキングを食べ、午前中は皆でスワヤンブナート寺院の観光に出かける。 カトマンドゥの観光スポットの中でもベストスリーに入る所だ。 カトマンドゥの町を見下ろす小高い丘の上にストーゥパ(仏塔)が建つ寺院は、日本の山寺のように麓から400段もの階段を歩いて上まで登るのが基本のようだが、私達は上の駐車場までエージェントの車で上がり、入場料(200ルピー)を払って入場した。 別名“モンキー・テンプル”とも呼ばれるこの寺院の中には沢山の猿たちが闊歩し、大勢の観光客により餌付けされていた。 タルチョがはためく山上の寺院からは春霞ながらカトマンドゥの町の展望が良かった。

朝食のバイキング

ホテルのプール

別名“モンキー・テンプル”とも呼ばれるスワヤンブナート寺院

スワヤンブナート寺院のストーゥパ(仏塔)

スワヤンブナート寺院から見たカトマンドゥの町

昼食は倉岡さんのお勧めで昨年も行ったホテルの近くのイタリアンのワインバーに行き、ラクレットなどの料理をお腹一杯に食べた。 ホテルに戻ってから中庭でティータイムをして過ごしたが、昼食を食べ過ぎたため夕食は各自で軽く済ませることになった。

ホテルの近くのイタリアンのワインバー

昼食のラクレット

4月12日、朝食のバイキングを食べ、午前中は鈴木さんと二人でネパール最大のヒンドゥー教の寺院のパシュパティナートの観光に出かける。 寺院はホテルからタクシーで30分ほどの町中にあり、ヒンドゥー教徒の市民は無料だが、外国人観光客の入場料は1000ルピー(邦貨で約1000円)と、カトマンドゥの観光スポットの中では一番高い。 寺院の傍らを流れるバグディマ川の川沿いには10基ほどの火葬台があり、亡くなった人の遺体を1時間ほど太い薪を長方形に組んだ台の上で焼き、遺灰は薪の燃えカスと一緒に川に流すという火葬が行われていた。 入場料を支払っているにもかかわらず、寺院のメインの境内には外国人観光客は入れず、塀の隙間から写真を撮ることしかできなかった。

朝食のバイキング

ネパール最大のヒンドゥー教の寺院のパシュパティナート

寺院の傍らを流れるバグディマ川の川沿いでは火葬が行われていた

パシュパティナートからタクシーでタメルの入口に行き、その昔ネパールを支配していた宰相ラナ家の豪邸だったという『ガーデン・オブ・ドリームス』という庭園に立ち寄ってから、昼食をその対面のイタリアンの名店『ファイヤー・アンド・アイス』でピザとスパゲティを食べた。 昼食後にタメルで安価なダッフルバッグなどを買い、タクシーでホテルに戻った。

宰相ラナ家の豪邸だったという『ガーデン・オブ・ドリームス』という庭園

イタリアンの名店『ファイヤー・アンド・アイス』での昼食

昼食後にタメルで買い物をする

明日はチベットのラサに飛行機で飛ぶが、B.Cから上でしか使わない登山用品などの荷物は陸路で運ぶため、ラサに持っていく日用品などとの仕分作業をした。 夕食は他のメンバーとは別行動で、ホテルの近くのダルバート専門店でネパールの国民食とも言われるダルバートを食べた。

ホテルの近くのダルバート専門店

ホテルのディナーショー

【ラサからエベレストB.Cへ】

4月13日、今日はラサへの移動日だ。 いつもより1時間早く朝食のバイキングを食べ、8時半にホテルに迎えにきたスバシと共に空港に向かう。 土曜日のためか道路も空港も空いていて、全くスムースにチェックインすることが出来たが、鈴木さんのリチウム乾電池がセキュリティーチェックで没収されてしまった。

カトマンドゥを定刻どおり12時半に出発し、1時間半弱のフライトでラサのゴンカル国際空港に到着。 中国全土で北京時間を採用しているため、ラサでも時差は日本と1時間違いで、すでに夕方の4時を過ぎていた。 空港には中国(チベット)登山協会から派遣された案内役のクサンが出迎えてくれ、ドライバーのテンジンの運転するミニバンでラサ市内のホテルに向かう。 ラサの町の新市街はどんどん発展し、新しい道路や公園そして高層のマンションの建設ラッシュが続いていた。 2年前にラサに3日間滞在したため、ポタラ宮が車窓から見えても感動が薄かったのが玉にキズだ。

朝食のバイキング

スバシと共にカトマンドゥの空港へ

ラサ行きの飛行機

ラサのゴンカル国際空港

中国(チベット)登山協会のミニバンでラサ市内のホテルへ

空港から1時間ほどで今日から3泊する5ツ星のホテル『セント・レジス』に着いた。 広い敷地に建つ大きなホテルは本館といくつかの独立した宿泊棟があり、室内はまるで広い1LDKのマンションという感じで、リラックスできるというよりも、貧乏人の私にはかえって疲れてしまいそうな空間だった。 ホテルに到着直後から僅かな頭痛があったが、2年前も同じような症状だったので心配することはなかった。

昼食を兼ねた夕食はホテルのレストランでのバイキングにしたが、質も量も種類もこれ以上何も望むべきものがないという感じで、料金は208人民元(邦貨で約3,600円)だった。 宿泊客の殆どが富裕層の中国人で、外国人観光客は少なかった。 夕食を食べ過ぎてしまったので、部屋に戻ってから本格的な頭痛が始まってしまった。 風呂はシャワールームとは別に豪華なバスタブもあったが、恐れ多くて入ることが出来なかった。 就寝前に初めてSPO2と脈拍を測ると、81と68で数値はほぼ予想どおりだった。

ラサで宿泊したホテル『セント・レジス』

ホテルの独立した宿泊棟

ホテルの室内

ホテルのレストランの夕食のバイキング

デザートのケーキ

風呂はシャワールームとは別に豪華なバスタブもあった

4月14日、カトマンドゥからの移動で疲れてはいたが、夜中は頭痛が予想以上に酷く、朝まで全く熟睡出来なかった。 起床後のSPO2と脈拍は85と63だったが、数値以上に頭が痛かった。 予想どおり朝食のバイキングも夕食と同じように質も量も種類も豊富だったが、昨日の食べ過ぎで食欲がなかったので軽めのメニューで済ませた。 レストランにはマナスル登山でラッセルブライス隊のガイドをしていたエイドリアンがいた。 エイドリアンは今回私達と同じK&P社の傘下の登山隊でアメリカ隊を率い、B.Cでの施設をシェアするとのことだった。

朝食のバイキング

ホテルのレストランでエイドリアンと再会する

午前中は案内役のクサンとドライバーのテンジンが運転する車で町中に両替に行く。 銀行か両替商で両替するのかと思っていたが、クサンの知り合いのヤミ金業者を途中で拾い、車内で両替をすることになった。 交換レートは1万円で550人民元だったが、もちろん銀行などよりも手数料が安いとのことだった。 両替の後は倉岡さんがチャイナモバイルの店でSIMカードを買う手続きをしたが、日本から信頼できるものをネットで買う方が効率的だということが分かった。 ポタラ宮の観光に行く鈴木さん、市内を散策する倉岡さんや進藤さんと別れ、順応のためホテルまで1時間ほど旧市街地を散歩して帰った。

クサンの知り合いのヤミ金業者と車内で両替をする

ラサのシンボルのポタラ宮

正面から見たポタラ宮

ラサの旧市街地

ホテルの正面玄関

頭痛は相変わらず改善されず食欲もなかったので昼食はバナナで済ませ、午後はずっと快適なホテルの室内で静養していた。 SPO2と脈拍は89と72で脈がまだ高かった。 夕食は昨日と同じホテルのバイキングだったが、依然として食欲がなかったので、野菜中心のメニューで控えめに食べた。 就寝前になってもまだ軽い頭痛が続き体も少しだるかったので、風邪の症状もあるように思えた。

ホテルの室内

ホテルのレストランの夕食のバイキング

デザートのケーキ

4月15日、頭痛は軽くなったがまだ熟睡には至らず、夜中に何度か目を覚ました。 起床後のSPO2と脈拍は88と68で2泊した割にまだ脈が高い。 疲れがとれていないことで風邪気味にもなっていて鼻が詰まっていた。 朝食のバイキングは倉岡さんと鈴木さんが下痢のためキャンセルされ、進藤さんの姿も無かったので一人で食べた。

10時にホテルに迎えに来た案内役のクサンとドライバーのテンジンが運転する車で、ラサから車で1時間ほどの険しい山中にあるダク・イェルパ(査叶巴寺)という寺院に順応を兼ねた観光に行く。 途中におびただしい数のタルチョが張り巡らされた峠があり、いったん緩やかに下ってから本線と別れて細い山道に入っていく。 桜の花やヤクの姿が道路脇に見られた。 道路の終点には広い駐車場があり、それなりの観光スポットと思えたが、町中の寺院と違って標高が高い所にあるせいか、外国人観光客の姿はなかった。 後で分かったが、私たちの観光ビザではここまでカバーされておらず、信仰深いクサンの独断で立ち入ったとのことだった。 体調が万全ではないので駐車場で待機しようかとも思っていたが、覆いかぶさるような岩壁の中に点在する幾つもの寺院を巡って歩いた。 岩にへばりつくように建てられた寺院の内部には、岩をくりぬいて多くの仏像が安置されていた。 寺院内の写真撮影は全く制限がなく、喧噪の町中の寺院よりも断然見応えがあった。 狭い洞窟の中で12年間の修行をしている僧もいるとのこと。 一番上に建つ寺院の標高はGPSで4508mあった。

朝食のバイキング

おびただしい数のタルチョが張り巡らされた峠

道路の終点の駐車場から見たダク・イェルパ

覆いかぶさるような岩壁の中に点在する寺院

寺院内の岩をくりぬいた通路

寺院の内部には岩をくりぬいて多くの仏像が安置されていた

寺院内の写真撮影は全く制限がなかった

岩陰にいたナキウサギ

1時間半ほどの観光を終えてホテルに戻り、昼食は昨日とおなじようにお菓子などで軽く済ませ、午後は快適な室内でゆっくり寛いだ。 夕食は3日連続でホテルのバイキングだったが、倉岡さんと鈴木さんは依然として下痢が治らずキャンセルされたので、進藤さんと二人で消化の良い鍋料理をメインに食べた。 夕食の席にはアレックスが率いるロシアの『セブンサミッツクラブ』のメンバーの姿が見られた。 就寝前のSPO2と脈拍は88と64で、まだ脈が少し高かった(平脈が50のため)。

ホテルの夕食のバイキング

デザートのケーキ

4月16日、標高3650mのラサに3泊してもまだ熟睡には至らず、昨日と同じように軽い頭痛で夜中に何度か目が覚めた。 起床後のSPO2と脈拍は92と67で依然として脈が高かった。 今日は次の滞在地のシガツェ(3840m)に車で移動する。 ラサからシガツェまでは約260キロだが、Nシステム(中国政府の監視カメラによる速度制限)により6時間ほどを要する。

2年前のチョ・オユー登山の時にラサとシガツェを結ぶ国道318号線を往復しているが、ラサの郊外には新しい集合住宅が随所に見られ、チベットの中国化への動きが前回にも増して進んでいるように思えた。 数は少ないが道路脇に新しい公衆トイレが出来ていた。 農村部に入ると桜の花が見られ、種蒔きのシーズンを迎えた田園風景となった。 遥かインド洋にそそぐヤルツァンポ川の背後の5000m級の山々にはまだ残雪が見られた。 前回にはなかったが、途中2か所の町の警察署でクサンが代行してパスポートとビザのチェックを受ける。

ラサからシガツェへ

朝食のバイキング

道路脇の新しい公衆トイレ

ラサからシガツェまで併走する鉄道の線路

ヤルツァンポ川の背後の5000m級の山々にはまだ残雪が見られた

正午過ぎに国道沿いのドライブインの一角にある中華料理店で昼食を食べる。 シガツェの50キロほど手前から新しく出来たバイパスを通り、予定よりも少し早く4時にシガツェ(3840m)に着いたが、シガツェの新しい警察署の署員は中国人でチベット語が話せず、クサンも中国語(北京語)を話せないため、僅か数分の手続きを終えるのに1時間以上を要した。 標高はラサとさほど変わらないが、気温はだいぶ低い感じがした。

国道沿いのドライブインの一角にある中華料理店で昼食を食べる

中国政府の監視カメラ

シガツェの50キロほど手前から新しく出来たバイパス

シガツェの新しい警察署

今日から2泊するホテル『ダワラング』は旧市街の中ほどにある伝統的な高級ホテルで、四ツ星の名に恥じることなく室内の雰囲気はとても良かった。 夕食はクサンの勧めでホテルの近くのチベット料理店でクサンやテンジンと一緒に食べた。 地元民に愛好されている店とのことだが、料理は全てスパイシーで少し辛く、残念ながら私の口には合わなかった。 頭痛はようやく無くなったが、就寝前のSPO2と脈拍は89と64で、依然として疲労のバロメーターとなる脈が高かった。

シガツェで宿泊したホテル『ダワラング』

ホテルの室内

夕食はホテルの近くのチベット料理店で食べる

スパイシーで少し辛いチベット料理

4月17日、ようやくトイレ以外で目覚めることなく朝を迎えられた。 羽毛布団が暖かかったことも嬉しかった。 起床後のSPO2と脈拍は90と63で依然として脈が高かったが、体調はチベット入りしてから一番良かった。

ホテルの朝食の中華バイキングを食べ、シガツェの代名詞とも言える名刹のタシルンポ寺に観光に行く。 寺院の入口からタシルンポ寺の周りを一周する参道を歩き、順応目的でその最高地点から寺院の背後に聳える岩山への山道に入ったが、何らかの理由によりルートが閉鎖されていたので上まで登れなかった。 スタート地点まで戻り、山門から寺院の中に入って参拝する。 今日は平日ということもあり、外国人観光客のみならず中国本土からの観光客も少なかった。 参拝後は寺院の近くのチベット料理店でギャコック(鍋料理)を食べた。 帰路はホテルまで歩かずに車で市内を走りながら見学して戻った。

朝食の中華バイキング

タシルンポ寺の入口から寺の周りを一周する参道を歩く

タシルンポ寺の最高地点から見たシガツェの町

シガツェの代名詞とも言える名刹のタシルンポ寺

タシルンポ寺の弥勒殿

寺院の近くのチベット料理店

昼食のギャコック(鍋料理)

ヤクのバターの小売店

午後はホテルの近くの旧市街地を1時間ほど散策し、雑貨屋で登山用の行動食などを買った。 夕食は専ら外国人観光客が利用する一般的なレストランでステーキと炒飯を食べたが、この高度にはほぼ順応出来たようで美味しく食べられた。 就寝前のSPO2と脈拍は87と59で、ようやく脈が50台になった。

ホテルの近くの旧市街地

専ら外国人観光客が利用する一般的なレストラン

夕食のステーキ

4月18日、昨日に続いて朝まで熟睡出来たので、起床前のSPO2と脈拍は84と50で初めて平脈になった。 朝食の中華バイキングは各自の体調に合わせた時間帯で食べた。 今日は次の滞在地のシガール(4320m)に車で移動するため10時にホテルを出発。 昨日シガツェに着いたばかりのアレックスが率いるロシア隊の18名も同じ行程だ。 シガールまでの道の記憶は新しいが、昨日と同じように国道脇には所々に新しい建物や公園などの施設が造られていた。 シガツェから2時間ほどで、最初の観光ポイントの『上海から5000キロ』の標記がある国道建設記念碑に着く。 標高はまだ4000m未満だ。 途中にチェックポストがあったが、車から降りることなくクサンが代行してくれた。

シガツェからシガール(Shelkar)へ

朝食の中華バイキング

道路脇の公衆トイレ

『上海から5000キロ』の標記がある国道建設記念碑

昼食は前回の帰路と同じようにラツェの町の美味しい中華料理店で舌鼓を打つ。 ラツェの町も新しい建物の建設ラッシュとなっていた。 昼食後に車は徐々に高度を上げ、B.Cまでの行程中の最高地点となる5220mのギャツオー・ラ(峠)へ。 峠は風の通り道になっているので寒いが、暖かい車の中で順応も兼ねて30分ほど滞在する。 倉岡さんの話では昨年よりも周囲の山に残雪が多いとのこと。 峠を緩やかにシガールへと1時間ほど下る。

昼食はラツェの町の中華料理店で食べる

案内役のクサン(中央)とドライバーのテンジン(右)

B.Cまでの行程中の最高地点となる5250mのギャツオー・ラ(峠)

ギャツオー・ラ(峠)は風の通り道になっていて寒かった

チベット人向けの新しい住宅

シガールの町の入口の警察署で最後のチェックを受け、予想よりも遅く5時にシガールの一軒宿のホテル『チョモランマ・ホテル(珠峰賓館)』に着いた。 シガツェからシガールまでは230キロほどの距離だった。 ホテルの外観は地味だが、室内の感じは三ツ星の上くらいで、B.Cの一つ手前の滞在地としては十分過ぎるくらいだった。 風呂にはバスタブもあり、6時以降ならシャワーからお湯が潤沢に出た。 夕食はホテルのレストランで中華料理を食べた。 素材は決して高級ではなかったが、味付けは昼に行った中華料理店を凌駕するほどで、ついついお腹一杯に食べてしまった。 就寝前のSPO2と脈拍は85と64で、この高度にしてはまずまずだった。

シガールの町の入口の警察署でチェックを受ける

シガールで宿泊したホテル『チョモランマ・ホテル(珠峰賓館)』

ホテルの室内

夕食はホテルのレストランで中華料理を食べた

夕食の炒飯

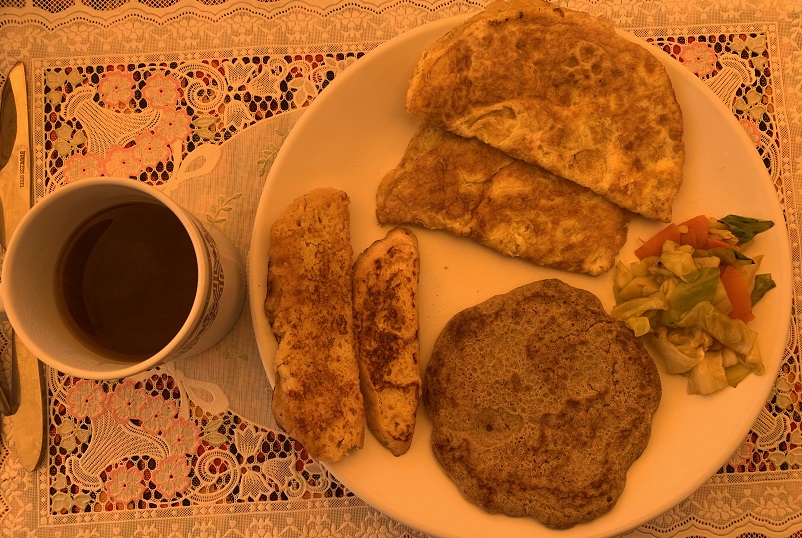

4月19日、頭痛まではいかない頭部の違和感で夜中に2回目が覚めたが、4320mの高度にしてはよく眠れた。 外気温は一桁だろうが、室温は14度で意外と暖かかった。 起床前のSPO2と脈拍は83と53で、数値も体調もまずまず良かった。 朝食はバイキングではなく、いわゆるコンチネンタル・ブレックファーストで、パンや肉まんなどを食べた。

午前中は順応目的のハイキングに行く。 当初計画していた寺院がある山は、今年から入山規制で登れなくなってしまったので、ホテルの裏山を登ることになった。 私達よりも早く出発した同宿のロシア隊は5000m前後のピークを目指しているようだったが、私たちは緩やかなタソック帯の斜面を僅か1時間、標高差にして200mほど登った所で早々に切り上げた。 頭痛がなくなり食欲も旺盛になってきたが、体はまだまだ順応途上で、足は思うように上がらなかった。

ホテルでの朝食

ロシアの『セブンサミッツクラブ』を主宰するアレックス

順応目的のハイキングで緩やかなタソック帯の斜面を歩く

ホテルの裏山を1時間、標高差にして200mほど登った

下山してからの昼食は倉岡さんの馴染みの羊の肉の店を予定していたが、やはりここも外国人観光客が立ち入れなくなってしまったので、ホテルの近くの大衆的な中華料理店に行った。 町中は特に観光するような所はないので、午後はホテルの近くの雑貨店で日用品の買い物だけして明日からのB.C入りに備えてホテルで静養した。 夕食は昨日と同じホテルのバイキングだったが、この一軒宿のホテルが町では一番良いレストランのようで、外からのお客さんの姿も見られた。 夕食後は明日からのB.C入りに向けて最後の風呂に長く浸かった。 就寝前のSPO2と脈拍は87と63で、僅かながら順応が進んでいた。

ホテルの近くの大衆的な中華料理店

昼食の中華料理

ホテルの近くの雑貨店

夕食はホテルのバイキングを食べる

ホテルの部屋からの眺め

4月20日、前日までの傾向から今までで一番良い眠りになると思っていたが、夕食の食べ過ぎと便秘気味なお腹の調子で眠りが浅く、朝方まで殆ど熟睡することが出来なかった。 これだけの環境が用意されていながら、一週間で体調を万全にしてB.C入りすることが出来なかったことが情けない。 起床後のSPO2と脈拍は88と70で、再び脈が高くなってしまった。

今日はいよいよB.C入りだ。 ロシア隊よりも一足早く9時半にホテルを出発する。 時計を現地の時間に近いネパールの時間に合わせて2時間15分戻す。 すぐに検問所があり、車から降りてパスポートのチェックを受ける。 間もなくパン・ラ(峠)越えの道へ左折すると国立公園の入口の大きな門があり、ここから緩やかな九十九折れの道となったが、この道は2008年の北京オリンピックの時に聖火ランナーが走った道ということで、舗装の状態がとても良かった。 B.Cと同じ標高のパン・ラ(峠/5150m)はエベレストを始め、チョ・オユーなどの山々が望める展望台でもあるが、あいにく山々には雲が纏わりつき、本命のエベレストを望むことが出来なかった。

シガール(Shelkar)からエベレストB.Cへ

朝食のコンチネンタル・ブレックファースト

チョモランマ国立公園の入口のゲート

B.Cと同じ標高のパン・ラ(峠/5150m)

峠からは麓のタシゾンの集落(4170m)まで標高差で1000mほどを一気に下る。 タシゾンから先も所々に小さな集落があり、再び緩やかに高度を上げていくと、新しく出来た検問所がありパスポートのチェックを受ける。 外国人観光客の一般ビザで入れるリミットとなるロンボク寺からは、ようやく雲間に神々しいエベレストが微かに望まれた。 ロンボク寺には立ち寄らず、なおも続く舗装された道をしばらく走ると、九十九折れの急坂になった所から未舗装となり、1時に待望のエベレストB.Cに着いた。 GPSでの標高は5148mだった。 B.Cは予想以上に広かったが、それ以上にテントサイトのすぐ脇まで車で乗り付けたことに違和感を覚えた。

ロンボク寺

エベレストB.Cの入口

待望のエベレストB.Cに着く

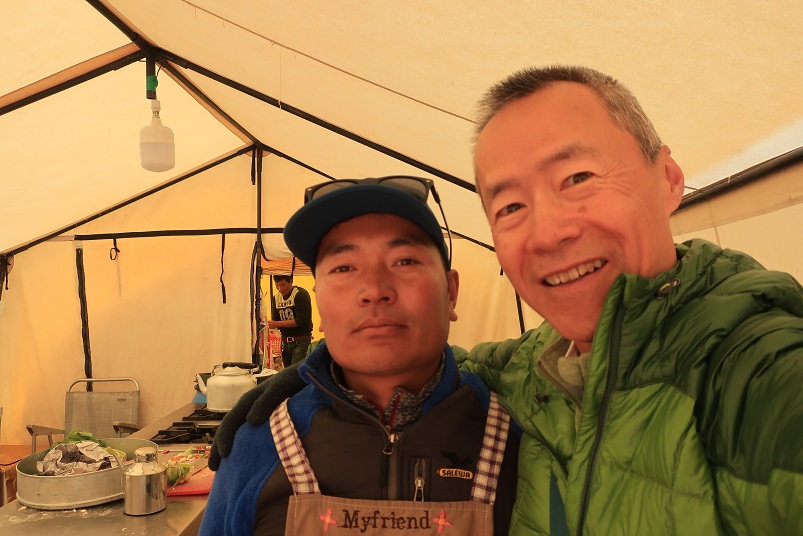

さっそく大所帯のK&P社のテントサイトを管理しているマネージャーのディンリと私達の隊のサーダーのミンマ、そしてキッチンスタッフからの歓迎を受ける。 これまでお世話になった案内役のクサンとドライバーのテンジンに別れを告げ、ディンリからダイニングテント・個人用テント・トイレ・シャワールームなどの使い方を教えてもらう。 キッチンテントには昨年の秋のアマ・ダブラムの時にお世話になったアンプルバの顔があった。 キッチンスタッフは他にタシとプチリというチベット人が二人いた。

案内役のクサンとドライバーのテンジンに別れを告げる

マネージャーのディンリ(右)とサーダーのミンマ(左)

コックのアンプルバ

シャワールーム

トイレテント

トイレ

これから1か月ほど滞在することになるB.Cの個人用テントは、一般的なドーム型ではなくより広く天井が高いハウス型で、内部の広さは4畳ほどで前室も2畳ほどあり、とても快適そうだった。 室内には絨毯が敷かれ、ベッドのマットレスは10センチほどの厚みがあり、電気ストーブも置かれていた。 天井には電灯があり、電気のコンセントも備わっていたので、テントではなく部屋と呼ぶのがふさわしい感じだ。 断熱素材で覆われた天井の高いドーム型のダイニングテント(ルーム)には絨毯が敷かれ、二重になっている入口には洗面台も備わっていた。 年々エベレストへの登山者が増えているのは、こうした環境が整っていることも大きな要因だろう。

B.Cの個人用テント

個人用テント(部屋)の内部

電気ストーブ

ドーム型のダイニングテント(ルーム)

ダイニングルームの内部

ダイニングルームの入口の洗面台

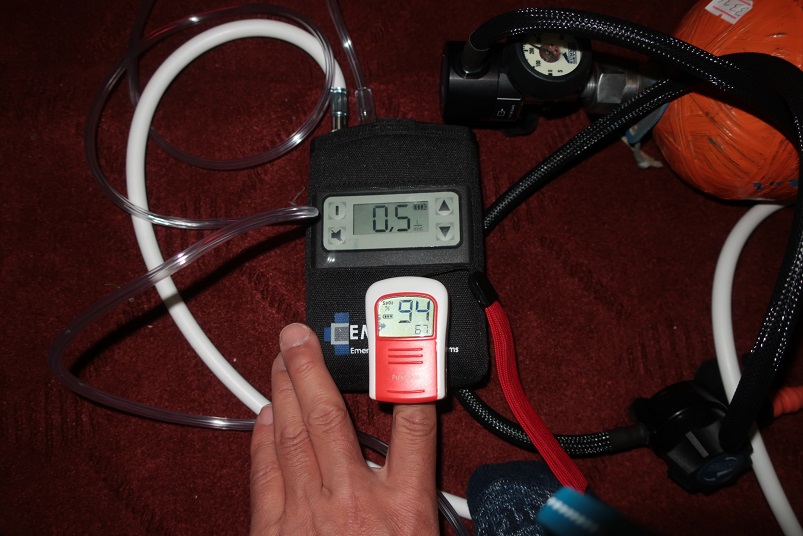

昼食はララ・ヌードル(インスタントラーメン)と野菜炒めなどで、まだ下界の酸素が体内に残っていたため、美味しく食べられた。 昼食後は先にB.C入りしていた会長のカーリーから、睡眠酸素の“オン・デマンド方式”による器具の使い方についてレクチャーを受ける。 オン・デマンド方式とは、医療用には一般的に用いられている方式で、酸素マスクや混合器を使わずに酸素ボンベから特殊な装置を介して直接鼻にチューブを入れるため、毎分0.5Lの酸素でもその倍の1L以上の吸入が出来るとのことだった。

昼食後は陸路で運ばれてきた荷物の整理と部屋のレイアウトを行う。 予想どおり少しずつ頭痛が始まり、SPO2と脈拍は84と73だったが、ラサに着いた時よりも少し重い感じがした。 このままずっと悪い方向に行くと思ったが、しばらくすると頭痛は徐々に回復し、夕方には奇跡的に頭痛がなくなった。 夕食前にようやく神々しいエベレストの山頂がはっきり見えて嬉しかった。 夕食はトンカツとほうれん草のおひたしなどで、見た目どおりとても美味しかったが、まだ初日なので腹八分目に抑えた。

夕食後は部屋で倉岡さんに酸素ボンベとオン・デマンド用の装置のセッティングをしてもらい、毎分0.5Lのエキストラの酸素を吸ってみると、数分でSPO2が90台まで上がり、その効果が絶大であることが分かった。

昼食の野菜炒め

カーリーからオン・デマンド方式による器具の使い方についてレクチャーを受ける

夕食前にようやく神々しいエベレストの山頂がはっきり見えた

夕食のトンカツ

4月21日、テントサイトは5時半頃から明るくなり7時に起床する。 昨夜はずっとオン・デマンド方式による酸素を毎分0.5L吸って寝たので、頭痛などは微塵もなかったが、吸気音が予想外にうるさく、殆ど寝ることができなかった。 それでも酸素の効果は絶大で、起床前のSPO2と脈拍は94と53で、平地並みになっていたことに驚いた。 もちろん、体調は昨日の朝以上に良い。 電気ストーブで部屋を暖めてから準備体操をする。 7時半にキッチンスタッフが大きな洗面器に温かいお湯を届けてくれた。 本当にここが5150mの僻地かと錯覚を覚える。

毎日8時からと決まった朝食に部屋から出ると快晴の天気で、青空を背景に雪煙のたなびくエベレストが良く見えた。 30mほど離れたダイニングテント(ルーム)に歩いていくと、昨年のアマ・ダブラムで会ったK&P社の社長兼ガイドのアンドレアスと再会した。 アンドレアスは今回ヨーロッパ人を中心としたメンバーの隊を率いるとのことだった。

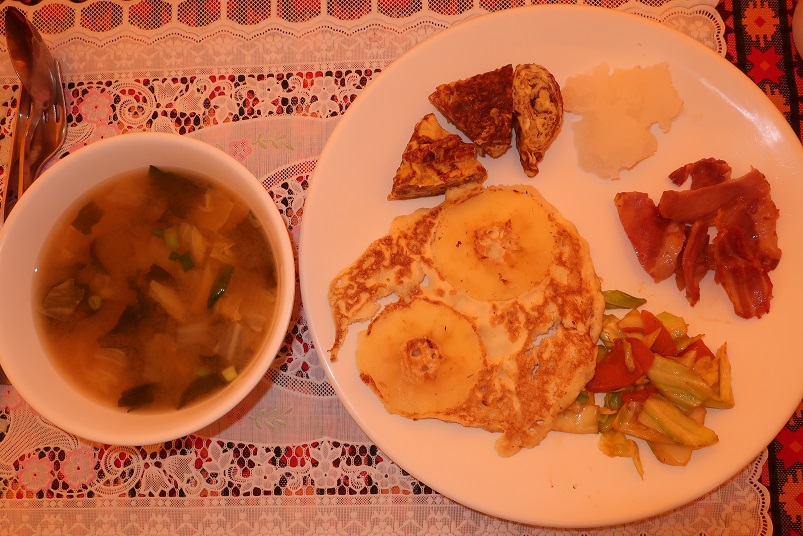

朝食はパンとお粥に卵焼き・ランチョンミート・青菜などで、どれも町のホテルと変わらない。 もちろん食欲は旺盛で、控えめに食べるのに苦労する。 今日は一日中レストなので、部屋の中で色々な雑務をこなしながら寛ぐ。 陽が差している時間帯では室温は20度以上あるので寒さは微塵もない。 ミンマが机を用意してくれたので、ダイニングルームに行かなくても部屋の中でデスクワークが出来るようになった。 毎日1時からと決まった昼食は予想どおりの日本蕎麦で、汁にはどんこが一杯入っていた。

オン・デマンド方式による酸素を毎分0.5L吸って寝た

朝のエベレスト

K&P社の社長兼ガイドのアンドレアスと再会する

朝食のパン

部屋に机が備わった

昼食の日本蕎麦

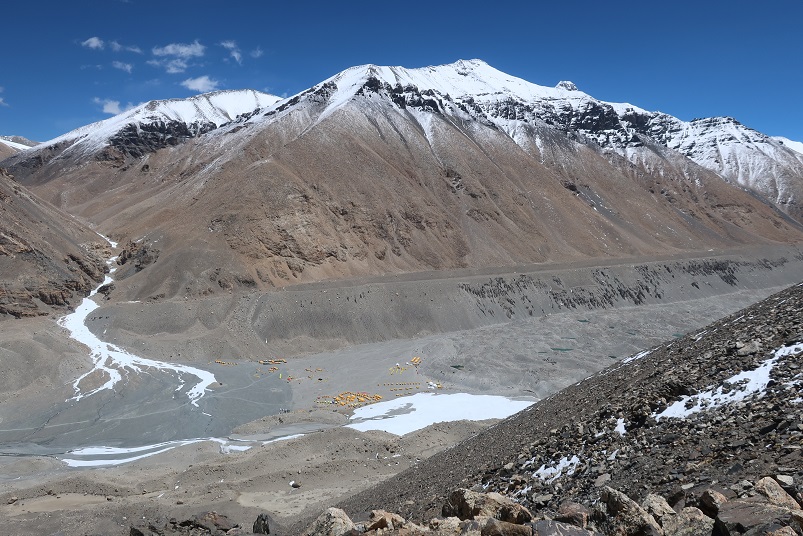

午後は部屋の模様替えなどをしてから広いB.Cの中を少し散策してみた。 倉岡さんの話では各隊のテントサイトの場所には暗黙の了解があるようで、最大手のラッセルブライス隊がチベット側に来なくなってからはライバルのK&P社がその跡地を使い、地元の中国隊がA.B.Cに一番近い所、セブンサミッツクラブのロシア隊がK&P社と中国隊の間くらい、その他の小さな隊はこれらの大きな隊から少し離れた場所に固まって居を構えているとのことだった。 先にB.C入りしていたガイドの平岡さんの隊のテントサイトまで行ってみたが、早くもA.B.Cへの順応に行ったようで、付近に人影は見られなかった。

夕方からは天気が悪くなり小雪が舞ったが、夕食前には晴れてエベレストの山頂が良く見えた。 夕食は鶏肉の唐揚げをメインに、鶏肉やキノコを蒸した料理や青菜などで、体調が良く食欲も旺盛だったので美味しく食べられた。 夕食後にカーリーが私達の体調を気遣ってダイニングルームに遊びにきてくれた。 就寝前のSPO2と脈拍は85と63で体調どおりの数値だった。

K&P社のテントサイト

中国隊のテントサイト(左奥)とロシア隊のテントサイト(右)

その他の小さな隊のテントサイト

夕方のエベレスト

夕食後にカーリーがダイニングルームに遊びにきてくれた

4月22日、昨夜も前日と同じようにオン・デマンド方式による酸素を毎分0.5L吸って寝たが、やはり吸気音がうるさく、殆ど寝ることができなかった。 それでも9時間も酸素を吸い続けたので、起床前のSPO2と脈拍は93と58で体調は良く、不思議と眠さはあまり感じなかった。 夜中のトイレの回数が2回で量も1L以下なのは酸素の影響なのだろうか。 7時半前に部屋に暖かい陽が当たり始める。 今日は先にB.C入りしていたエイドリアンの率いるアメリカ隊がA.B.Cに向けて出発するようで、沢山の荷物とヤクでテントサイトは早朝から騒然としていた。

朝食を食べてから順応のため近くの雪渓への散歩に出かける。 小雪が舞うあいにくの天気だが、天気予報では今日からしばらく天気が悪いとのことだった。 標高を稼ぐというよりも体を慣らすことが今日の目的なので、B.Cの末端に流れ込む沢に詰まった雪渓をアイゼンを着けてゆっくり1時間ほど歩き、5270m地点で打ち切って往路を戻った。 昼食前のSPO2と脈拍は86と63で頭痛もなく快適だったが、さすがに昼食をお腹一杯に食べた後はSPO2が80を切った。

朝食

先にB.C入りしていたアメリカ隊がA.B.Cに向けて出発する

B.Cの末端に流れ込む小さな雪渓をゆっくり1時間ほど歩く

雪渓の途中から見たB.C

5270m地点で打ち切って往路を戻る

昼食のスパゲティ

午後は電気ストーブで暖かい部屋の中で雑務をしながら過ごした。 夕食は大好物の餃子(モモ)などだったが、昼食を食べ過ぎたので控えめにしておいた。 夕食後はヨーロッパ隊のダイニングルームでカーリーから、チベット側のエベレスト登山のルート及びキャンプ地の概略や酸素マスクの使い方について、スライドを交えながら説明があった。 就寝前のSPO2と脈拍は82と69だったが、体調は悪くなかったので、今晩は酸素なしで寝ることにした。

夕食の餃子(モモ)

ヨーロッパ隊のメンバー

カーリーから登山ルートの概略などについてスライドを交えながら説明があった

夜のエベレスト

4月23日、意外にも着実に順応が進んだようで、夜中に軽い頭痛で2回目が覚めただけでほぼ熟睡できた。 起床前のSPO2と脈拍は88と54で体調はとても良く自分でも驚いた。 朝食後に平岡隊のサーダーのペンバがカーリーを訪ねてきたので、平岡隊がB.Cに戻ってきたことが分かった。 今日はレスト日だが、予報が外れて良い天気になったので、午前中は一人で昨日散歩に行った雪渓を昨日の終了点より少し上まで登り、5300mの所まで往復した。 帰路は平岡隊のベースに立ち寄り、平岡さんとしばらく雑談を交わし、隊員の松平さんともお会いした。 平岡隊にはもう一人女性とアルゼンチン人がいることが分かった。

朝のエベレスト

朝食

順応で雪渓を一人で登る

雪渓から見たB.C

順応でモレーンの尾根を登るロシア隊

平岡隊のベースに立ち寄り、平岡さんと松平さんに会う

平岡隊のサーダーのベンバ

昼食は天ぷらうどんで、添えられたとろろ芋がとても美味しかった。 体調は良いが順応途上なので疲れやすく、昼過ぎのSPO2と脈拍は80と77で脈が高かったので、夕方まで昼寝をして過ごした。 夕方から再び雪となって寒かった。 夕食は寄せ鍋やフライドチキンなどで、デザートのアップルパイが美味しかった。 就寝前のSPO2と脈拍は80と64で脈が下がった。

昼食の天ぷらうどん

夕方から再び雪となって寒かった

夕食の寄せ鍋とフライドチキン

4月24日、夜中に頭痛とは言えない頭の違和感で2回目が覚めただけでほぼ熟睡できたが、起床前のSPO2と脈拍は88と68で、昨日の朝よりも脈が10も高かった。 3日前の長期予報は外れたようで、今日も朝から良い天気だ。 部屋に届けられた洗面器のお湯で頭を洗うとすっきりした。 起きた時は全く感じなかったが、朝食後に測量記念碑が建つ高台に写真を撮りに行くと、突然下半身の節々が痛くなり、まるで高熱でもあるかのような感じになってしまった。 トイレも初めて下痢となり、絶好調だった昨日から何が体の中で起きたのか全く分からない。 午前中は軽い散歩をしたり装備の点検やチェックをする予定だったが、全てをキャンセルして部屋で静養した。

正午前のSPO2と脈は87と74で、脈が高いまま下がっておらず、午後に予定しているユマーリングのトレーニングへの参加が危ぶまれた。 昼食の時間になると下痢の症状はさらに酷くなってしまったので、昼食はパスしてトレーニングに参加しないことを倉岡さんに申し出た。

午後は倉岡さんの指示で酸素を吸って寝ることにした。 寝ながら下痢の原因を考えてみたが、高度障害というよりも胃腸(内蔵)が弱いのではないかと思わざるを得なかった。 夜になっても高熱と下痢の症状は全く改善されず、昼食に続いて夕食もパスした。 今後の予定について倉岡さんから、明日はレスト、明後日は順応ハイキング、その二日後にA.B.Cへの順応に出掛ける旨の説明があった。

朝食

測量記念碑が建つ高台

高台から見たB.C

高台を住処にするマーモット

夕食の焼き鳥

4月25日、夜中は引き続き酸素を吸って寝たが、水分補給をいつも以上にしたため熟睡出来なかった。 起床後のSPO2と脈拍は84と74で、酸素を吸いっぱなしでもSPO2が90に届かず、脈も依然として高いままだった。 それでもかろうじて食欲が感じられたので、病院食くらいの量の朝食を食べた。 幸いにも今日はレスト日だったので、午前中は部屋の中で終始安静に務めた。

昼食はどうなるかと心配だったが、薄紙を剥がすように僅かながら症状は改善し、昼食はいつもの半分以上食べられた。 午後も引き続き部屋の中で終始安静に務めたところ、下痢はほぼ収まったがまだ微熱が続き、脈は70を切らなかった。 下痢が治ったので食欲だけはだいぶ改善し、夕食はいつもの3分の2くらい食べられるようになった。 就寝前のSPO2と脈拍は86と69で、僅かに頭が重たい感じがした。

朝のエベレスト

ヨーロッパ隊のガイドのアンドレアスと朝のコーヒーブレイクをする

A.B.Cで世界最高所の試合のギネス記録を狙うイングランドのラグビーチーム

昼食の海苔巻き

夕食の和風カレー

4月26日、今までになく熟睡し気分の良い朝を迎えられたが、起床後のSPO2と脈拍は86と68で、未だに脈が50台に下がらず、何か体に根本的な不調があるのではと疑わざるを得なかった。 朝食後に高所順応のハイキングでB.Cの裏山にあるピナクル(小岩峰)までサーダーのミンマを伴って出掛ける。 快晴微風の登山日和でありがたい。 登るにつれて眼下のB.Cが良く俯瞰され、ロンボク寺も見えるようになった。 道は途中までそれなりに踏まれていたが、途中からは浮石の多い岩の急斜面となり、病み上がりのような体には堪えたが、それでも何とかB.Cから2時間半ほどで目標のピナクル(5650m)まで登ることが出来た。 下山中にブルー・シープと呼ばれる山羊の群れが見られた。

遅い昼食を済ませ、午後はゆっくり休養しようと思ったが、再び下痢の症状が始まってしまい、休養どころか30mほど離れたトイレとの往復に終始することになってしまた。 幸いにも食欲はそれほど落ちてなく、夕食は最低限度食べられたが、この先下痢がいつ完治するのか心配でならなかった。 就寝前のSPO2と脈拍は83と69で、体調どおりの数値だった。

朝食の酢飯

B.C付近から見たエベレスト

高所順応のハイキングでB.Cの裏山の途中にあるピナクル(小岩峰)に登る

B.Cとピナクル(小岩峰)の間から見たB.C

ピナクル(小岩峰)の直下

ピナクル(小岩峰)

ピナクル(小岩峰)から見たエベレスト

ピナクル(小岩峰)から見たロンボク寺方面

ピナクル(小岩峰)からの下山中に見たブルー・シープと呼ばれる山羊の群れ

昼食のララ・ヌードル

夕食の肉野菜の胡麻和え

4月27日、予想どおり夜中は酷い下痢の症状が出て、3回もトイレに駆け込むことになってしまった。 もちろん殆ど熟睡は出来ずに朝を迎えたが、不思議と下痢特有の消耗感はあまりなく、朝食も普段の7割くらいの量を食べられた。 朝食後のSPO2と脈拍は89と77で、もうSPO2は80台を切ることはなくなり、脈は熟睡していないため高いという結果を示していた。

今日はレスト日で天気も良かったので、午前中は部屋の前室で頭や体を洗ってリフレッシュした。 危惧していた下痢は暖かな日中はなりを潜めていた。 午後は明日からのA.B.Cでの順応ステージに向けての荷物の仕分け作業を行った。 ヤクの手配の都合上、一度しか荷揚げが出来ないからだ。 夕食は久しぶりに普通の量を美味しく食べることが出来たが、夜中の下痢の恐怖はまだまだ払拭できなかった。

夕食後は明日同じタイミングでA.B.Cへの順応に出発するヨーロッパ隊のアンドレアスがダイニングルームに遊びにきた。 就寝前のSPO2と脈拍は82と63で、ようやく脈が下がってきた。

朝食

キッチンテントとアンプルバ

大型のガスコンロ

食料倉庫

昼食

黄昏時のエベレスト

夕食

アンドレアスがダイニングルームに遊びにきた

【B.CからA.B.Cへ】

4月28日、下痢はようやく治まったようで、夜中にトイレに行くことはなかった。 今日から約1週間の予定でI.R.C(インター・リム・キャンプ/5800m)を経てA.B.C(アドバンス・ベース・キャンプ/6400m)への順応ステージに入る。

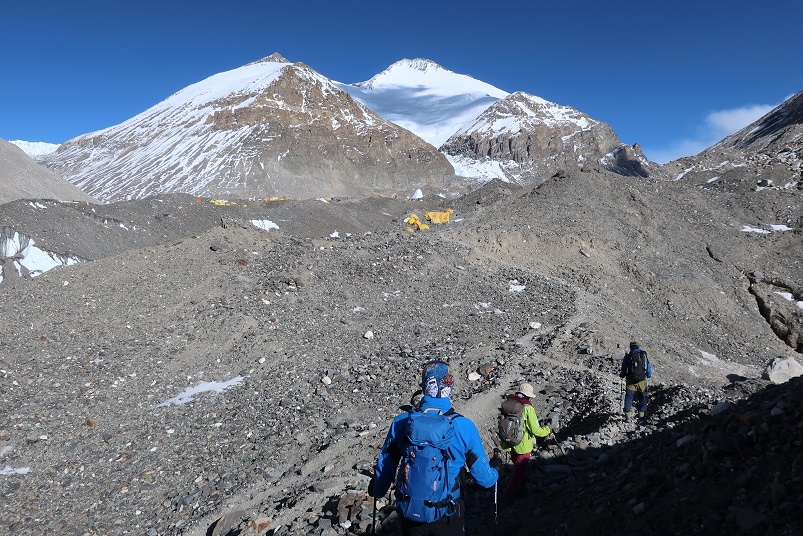

朝食を食べてから9時半過ぎにB.Cを出発。 病み上がりのような体なので、皆よりも少し遅いペースで歩き始める。 広い扇状地のB.Cの先端からモレーンの背の踏み跡を辿っていくと、1時間ほどで氷河湖が見えてきた。 A.B.Cへの荷上をしてくれるヤクも通るため道は良く踏まれているが、倉岡さんからの事前の説明どおり、緩やかではあるものの小さな登り下りの繰り返しで、標高が全く稼げない。 後から出発したアンドレアスの率いるヨーロッパ隊が追い越していったが、私達はあくまで1時間に1回程度の休憩を取りながらスローペースで進む。 B.Cである程度順応してきたとは言え、5000mを超えてのトレッキングはキツイ。 『ジャパニーズ・ベース・キャンプ』と名付けられた昔の遠征隊がキャンプ地としていた平坦地が今日の中間点とのことだった。 当初この区間はハイキング気分で行けると思っていたが、世界最高峰への第一歩は甘くはなかった。 今日は良い天気を選んできたが、アタックステージでは登頂日に合わせて天気の悪い日にも行動しなければならないので大変だろう。

B.CからI.R.Cへ

A.B.Cへ荷上する荷物の計量

9時半過ぎにB.Cを出発する

B.CからI.R.Cへ

チベットの雷鳥

後から出発したヨーロッパ隊が追い越していった

ジャパニーズ・ベース・キャンプ

B.CからI.R.Cへ

B.CからI.R.Cへ

B.CからI.R.Cへ

B.CからI.R.Cへ

予想よりも遅く、5時に地形的にあまり特徴のないI.R.Cに到着。 B.CとI.R.Cの間の距離は10キロほどとのことだったが、もっともっと長いように思われた。 夕食は先に到着していたヨーロッパ隊と同じダイニングテントで食べた。 とても疲れてはいたが、食欲があったのが幸いだった。 就寝前のSPO2と脈拍は72と84で数値的には悪かったが体調は悪くなかった。 夜は疲労回復のため、オン・デマンド方式による酸素を毎分0.5L吸って寝たが、疲れてはいたものの吸気音がうるさくて熟睡出来なかった。

5時にI.R.Cに到着する

I.R.Cの個人用テント

I.R.Cのダイニングテント

夕食はヨーロッパ隊と同じダイニングテントで食べた

オン・デマンド方式により酸素を吸って寝た

4月29日、昨日のオン・デマンド方式の後遺症か、鼻腔が痛くて話をするのが辛い。 この方式は確かに効率は良いが、鼻の粘膜の弱い私には合っていないように思われた。 今日は昨日とほぼ同じ標高差(約600m)でI.R.CからA.B.Cへ向かうが、高度が増すため昨日よりも大変なアルバイトを強いられることが想定された。

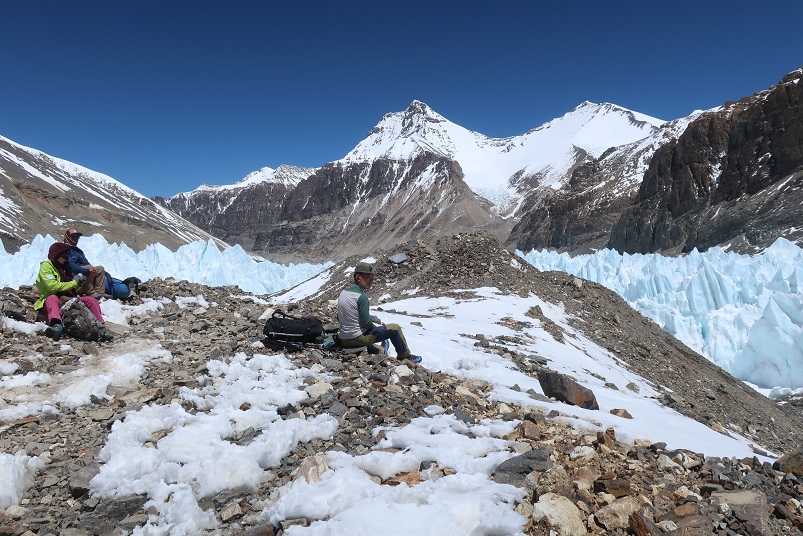

昨日よりも早く8時にI.R.Cを出発。 相変わらず小さなアップダウンを繰り返しながらモレーンの背の踏み跡を辿る。 夜中に酸素を吸った割には足取りが重くてもどかしいが、昨日と同じように1時間に1回程度の休憩を取りながらスローペースで進む。 標高6000mを超えるとまるで迷路のような回廊の両脇に巨大なブロック氷河が見られた。 今日も良い天気で有り難い。 行動食のおにぎりを食べた後はどんどんペースが落ちると思われたが、体感的にはそれほどペースダウンすることはなかった。 それでも私達の到着があまりにも遅いので、シェルパ達がA.B.Cからミルクティーが入ったティーポットを携えて迎えにきてくれた。 そこからまだ2ピッチほどを要して待望のA.B.Cに4時前に着いた。

I.R.CからA.B.Cへ

I.R.Cから見たエベレスト

8時にI.R.Cを出発する

I.R.CからA.B.Cへ

1時間に1回程度の休憩を取りながらスローペースで進む

まるで迷路のような回廊の両脇に巨大なブロック氷河が見られた

I.R.CからA.B.Cへ

シェルパ達がA.B.Cからティーポットを携えて迎えにきてくれた

I.R.CからA.B.Cへ

待望のA.B.Cに4時前に着いた

A.B.Cはそれなりに広くて平らなテントサイトがあると思っていたが、意外にも各隊が凸凹の地形に工夫を凝らしてテントを設営し、私達のテントサイトはどちらかといえば手前の方だった。 さっそくキッチンスタッフが作ってくれたララ・ヌードルをダイニングテントで頬張る。 環境抜群のB.Cほどではないが、A.B.Cのダイニングテントは一昔前のB.Cと同じほど広く快適だった。 個人用テントはドーム型になったが、建付けも良くとても快適そうだった。 朝方の鼻腔の痛みは不思議と治まり、夕食は美味しく食べられた。

夜は疲労回復のためオン・デマンド方式に代えて酸素マスクで酸素を毎分0.5L吸って寝たが、寝始めてから間もなく鼻の中の粘膜がそそけ立ち、鼻で呼吸することが出来なくなってしまった。 口で呼吸することは出来たが、これが上部キャンプで起きたらゾッとするし、命の危険すら感じる。 未明になってから鼻がもげるほど勢いよく何度も鼻をかむと、おびただしい出血を伴ってパチンコ玉ほどの鼻糞が両方の鼻から立て続けに飛び出した。 その直後の鼻の空気の通りは、未だかつて経験したことのないほどの快感だった。

A.B.Cのダイニングテント

ララ・ヌードル

A.B.Cの個人用テント

個人用テントの内部

オン・デマンド方式に代えて酸素マスクで酸素を吸って寝た

4月30日、鼻詰まりで良く眠れなかったが、酸素を吸って寝たので頭痛はなかった。 A.B.CではB.Cよりも1時間近く早い6時半にテントに陽が当たり始めた。 進藤さんからいただいた鼻炎薬を朝食後に飲んでみると、鼻腔がピリピリして薬が効いていることが分かったので、当分の間この薬を飲み続けることにした。

朝食後にサーダーのミンマが音頭をとり、登頂日に私達をサポートする3人のシェルパの紹介があった。 小柄で腰の低いギャルツェン(登頂2回)、強面で眼光の鋭いテンジン(登頂6回)、そして背が高くて優しそうなラクパ(登頂19回)の3人で、さすがにエベレストに抜擢されるシェルパだけあって、皆とても頼もしそうだった。 私達も簡単な自己紹介や抱負を語り、キッチンスタッフ共々皆で登頂を祈念した。 尚、ネパール人のシェルパ一人について中国(チベット)登山協会に支払うビザの額は6000ドル(邦貨で約66万円)とのことだった。

A.B.Cのテントサイト

朝食のパンケーキ

登頂日に私達をサポートするシェルパの紹介

簡単な自己紹介や抱負を語る

スタッフ全員との記念撮影

今日はレスト日なので積極的に動き回るのは避け、居心地の良いダイニングテントの中で読書などをしながら過ごす。 本は星野道夫さんの『旅をする木』だ。 残念ながらA.B.Cには通信が届かない。 昼前のSPO2と脈拍は75と90で、数値は悪いが鼻詰まり以外では体調は良く、昼食も普段と変わらない量を美味しく食べられた。 昼過ぎのSPO2と脈拍は74と77で依然として数値は悪いが体調は良かった。 夕食前から少しずつ体内に蓄えた酸素が減り始め、軽い頭痛が始まった。 夕食も美味しく食べられたが、就寝前のSPO2と脈拍は68と82で予想より悪くなってしまったので、今夜も毎分0.5Lの酸素を吸って寝ることにした。

昼食のうどん

ダイニングテント

ダイニングテントの内部

キッチンテント

キッチンテントの内部

夕食のトンカツ

毎分0.5Lの酸素を吸って寝る

5月1日、日本では元号が令和になった。 昨夜は寝返りを打つこともなくすぐに深い眠りに落ち、トイレで目が覚めたのは明け方近くだった。 酸素をたっぷり10時間近く吸ったので、起床時のSPO2と脈拍は91と54だった。 天気は快晴だが風が強くて寒い。 午前中はA.B.Cの散策をしようかと思ったが、柔軟体操をするだけに留め、ダイニングテントで読書をする。 さすがにこの高度になると骨折した人差し指の冷たさやむくみが気になる。 昼食はララ・ヌードルなどを腹八分目食べる。

A.B.Cから見たエベレストの山頂(中央奥)

朝食のパンケーキ>

細長いA.B.Cのテントサイト

トイレ

昼食のララ・ヌードル

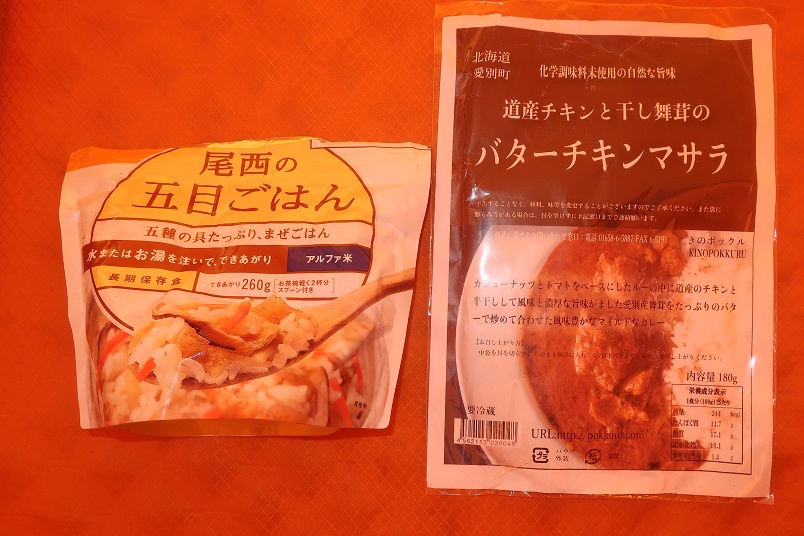

昼食後に上部キャンプ(C.1・C.2・C.3)で食べる朝食と夕食の6回分の食料の配給があった。 内容はアルファー米とレトルトのカレー、そしてフリーズドライの味噌汁だ。 昨日に続き昼過ぎから軽い頭痛が始まった。 少し離れた場所に居を構えているアンドレアスの率いるヨーロッパ隊はC.1への順応登山に出かけたと思っていたら、当のアンドレアスがダイニングテントに遊びにきた。

夕方になってC.1(7050m)まで順応登山をしてきたというガイドの平岡さんが、サーダーのペンバと共に倉岡さんを訪ねてきた。 夕食前には頭痛に加えて首の凝りも感じるようになり、まだまだ順応途上だと感じた。 SPO2と脈拍は朝からだいぶ悪くなり70と75だった。 夕食は腹八分目に抑え、鼻詰まりの薬を飲んで初めて酸素なしで寝た。

アタックステージの食料

キッチンテントで平岡さんと情報交換する

夕食の前菜のポップコーン

5月2日、夜中の頭痛は気にならないほどのレベルだったが、右側の鼻詰まりが酷くなり、薬も完全に効くものではないことが分かった。 起床時のSPO2が64まで下がってしまったので、朝食前に30分ほど毎分0.5Lの酸素を吸った。 朝食は美味しく食べられたが、朝食後のSPO2と脈拍は73と96で、初めて脈拍が90を超えた。

午前中は高所順応のハイキングでC.1方面に向かう。 昨日ほどではないが風が強くて寒い。 各隊のテントの数はB.Cと同じ数だけあるため、狭いスペースにテントがひしめき合うA.B.CはB.Cよりも賑やかに感じる。 ちょうど各隊がC.1への順応や荷上を行っているため、すれ違う人が多い。 細長いテントサイトを過ぎると、所々で雪がモレーンを覆い歩き易くなる。 1時間ほどでいわゆる“クランポン・ポイント”となり、各隊が登攀具をデポする青い樽が置かれた。

クランポン・ポイントからは氷河の上を歩くことになるが、傾斜は引き続き緩やかでクレヴァスは無かった。 広い雪原のような所に向かっていくとC.1のあるノースコルへ登る雪壁が見え始め、多くの登山者が蟻の行列のように登下降しているのが見えた。 緩やかな登りは更に続き、間もなく雪原の最高点と思われる6600mを少し超えた所で今日の順応ハイキングを打ち切り、一休みしてから往路を戻った。

テントに戻って昼食を食べ、午後はいつも以上に水分補給をしながら体力の回復に努めるが、昼過ぎのSPO2と脈拍は76と93で、脈がなかなか90を切らなかった。 夕食前にようやく脈拍は72になり、昨日のような頭痛は全くなかったので、今日も酸素なしで寝ることにした。

高所順応のハイキングでC.1方面へ向かう

細長いテントサイトを過ぎると、所々で雪がモレーンを覆い歩き易くなる

各隊が登攀具をデポする青い樽が置かれたクランポン・ポイント

クランポン・ポイントからC.1方面へ

6600m地点から見たC1への雪壁には多くの登山者が見えた

6600m地点から見たエベレストの山頂(中央奥)

6600m地点からA.B.Cへ

A.B.Cに戻る

昼食のスパゲティ

夕食の和風カレー

5月3日、夜中はすぐに熟睡してから軽い頭痛で一度起き、その後は頭の違和感でもう一度起きた程度で良く眠れた。 起床後のSPO2と脈拍は79と76で、A.B.Cに4泊して徐々に順応の効果が出てきた。 朝食も美味しく食べられ、朝食後のSPO2と脈拍は71と84で、数値的にもまずまずだった。 今日は昨日の順応ハイキングに続いて、更に先のフィックスロープの取り付きまで行く予定だったが、急遽ヨーロッパ隊との合同のプジャをすることになった。

A.B.Cのテントサイトには平らで広いスペースはないので、タルチョを張る祭壇は外に作り、ヨーロッパ隊のダイニングテントでプジャを行う。 意外にもキッチンボーイのタシがラマ僧の心得のあるシェルパのナムギャルの隣に座り、祈祷の言葉を一緒に唱えていた。 プジャの最中にアンドレアスがB.Cにいるカーリーからの電話で呼ばれたので、何か悪いことがあったことが想定された。 1時間ほどで祈祷が終わると、外の祭壇の周囲でお米を放り投げてプジャはクライマックスを迎え、ツァンパ(小麦粉)を顔に塗りあい、お酒やお供えが振る舞われた。 ヨーロッパ隊との記念撮影をして再びダイニングテントに戻り、ナムギャルから一人一人の首に赤い紐を結んでもらった。 ナムギャルにお布施を託し、プジャはお開きになると思ったら、ラクパの発声によりシェルパダンスが始まり、最後は私達もダンスの輪に加わることになった。 狭いダイニングテントの中でのダンスは息苦しかったが、とても一体感があって面白かった。

ヨーロッパ隊のダイニングテントでプジャを行う

祭壇を作るシェルパ

外の祭壇にタルチョを張る

タシがナムギャルの隣に座り祈祷の言葉を一緒に唱えていた

祭壇の周囲でお米を放り投げてプジャはクライマックスを迎える

ツァンパ(小麦粉)を顔に塗りあう

ヨーロッパ隊との記念撮影

ナムギャルから一人一人の首に赤い紐を結んでもらった

プジャの〆のシェルパダンス

昼食時にアンドレアスが私達のダイニングテントに来て、明日からの天気のことを心配そうに話していた。 昨日はサイクロンによる強風で、C.1に設営する予定だったテント7張りが倉庫テントごと吹き飛ばされたということで、先ほどのカーリーからの電話の内容はその件だったようだ。 予報よりも早く昼過ぎから天気が崩れ始めた。 夕方のSPO2と脈拍は75と68になり、ようやく脈が60台に下がってきた。 夕食は普通の量を美味しく食べられるようになり、B.Cに戻りたいという気持ちと、このままアタック体制に入りたいという気持ちが半々になった。

夕食後は明日以降の順応の日程について、倉岡さんとアンドレアス、そしてB.Cにいるカーリーの三者が電話で協議した。 明日は強風ではなく、3~40センチの大雪になる可能性があるので、明日の順応ハイキングは中止して速やかにB.Cに下山した方が良いということだった。

昼食の焼きそば

予報よりも早く昼過ぎから天気が崩れ始めた

夕食の炊き込みご飯

5月4日、夜中はずっと雪が降り続いていたので、テントサイトにもかなり積もると思ったが、朝になると雪は降り止み、積雪は10センチ程度だった。 無酸素での睡眠は3日目となり、昨夜よりも楽になるかと期待していたが、ほぼ昨夜と同じで軽い頭痛で2回目が覚めた。 起床後のSPO2と脈拍は74と75で、数値的には昨日よりも少し良くなった。 予報どおり暖かく湿った空気が流れ込んでいるため気温が高い。

朝食後は倉岡さんの判断でB.Cに下山することなく、予定どおりフィックスロープの取り付きまでの高所順応のハイキングに行く。 今日は本番を想定して二重靴を履き、クランポン・ポイントでアイゼンを着ける。 湿った雪と高温ですぐにアイゼンが下駄を履き、昨日の2倍くらいの負荷がかかる。 氷河上も積雪はたいしたことはないばかりか、予想以上に行き交う登山者が多かった。 小雪が時々舞ってくるが、大雪になるような空模様ではないので、予定どおりフィックスロープの取り付きまで行き、ハーネスにユマールをセットしてフィックスロープを3ピッチほど登る。 GPSで6700mとなった所で予定どおり引き返し、傾斜はきつくないので下りは懸垂せずに全てアームラップで降りた。 取り付きでハーネスを外していると、飛ばされたテントを探しにC.1へ行ったシェルパ達が下ってきたが、テントは見つからなかったとのことだった。

ハイキングを終えてテントに戻ると、主に6500m以上での行動だったためか、予想以上に体が疲れていることを実感した。 夕食後のSPO2と脈拍は71と80だったので、今夜の睡眠も酸素なしで大丈夫そうだったが、疲れが溜まっていると明日のB.Cへの下山も大変になるので、倉岡さんの指示で毎分0.5Lの酸素を吸って寝ることにした。

テントサイトの周囲の積雪は10センチ程度だった

朝食のパンケーキ

A.B.Cからフィクスロープの取り付きへ

クランポン・ポイント

クランポン・ポイントから6600m地点へ

6600m地点

高所順応を終えてA.B.Cへ戻る

テントサイトの雪は溶けていた

とろろ芋が添えられた夕食

5月5日、昨夜はせっかく酸素を吸って寝たが、鼻詰まりが酷くて熟睡出来なかった。 酸素マスクは行動中には潤いがあるが、睡眠中は乾燥する傾向が強く課題が残った。 それでも酸素の効果は絶大で、起床前のSPO2と脈拍は87と57で、A.B.Cに来てから一番良かった。

朝食をお腹一杯に食べ、荷物のパッキングを済ませて9時半過ぎにA.B.Cを出発する。 予報どおり風が少し強い。 B.Cまでの距離は20キロほどあり、小さな登り下りが連続するので、標高差1250mの下りとはいえ、B.Cまで8時間以上掛かると想定された。 初めのうちは酸素が体の中に残っていたので快調に下れたが、昨日の順応ハイキングの疲労が残っているのか、次第に足が重たくなってくる。 登りと同じようにスローペースで1時間に1回程度の休憩をしながら下ったが、中間点のI.R.Cには予想よりも少し遅く4時間以上掛かって着いた。

朝食

9時半過ぎにA.B.Cを出発する

A.B.CからI.R.Cへ

荷物を運ぶヤク

A.B.CからI.R.Cへ

A.B.CからI.R.Cへ

中間点のI.R.C

I.R.Cでアンプルバが作ってくれた昼食のおにぎりを食べ、後半戦のB.Cへの下りに入る。 標高はどんどん下がっていくので楽なはずだが、登りの時の記憶よりも距離が全然長く感じられ、いつになってもB.Cが見えてこない。 アタックステージでまたここを登らなければならないと思うと気が重い。 6時を過ぎて太陽が山の向こうに沈むと、寒さが急に身に染みてきた。 振り返ると残照のエベレストが美しかった。 もう前後を歩く人の姿はない。 周囲が暗くなる寸前にB.Cの灯りが小さく前方に見え、7時過ぎにようやくB.Cに着いた。

すぐに夕食となり、食後は新しい大きなダイニングルームにあらわれたカーリーに労われた。 予想以上に時間が掛かり疲労も大きかったので、今夜も倉岡さんの指示で毎分0.5Lの酸素を吸って寝ることにした。

I.R.CからB.Cへ

I.R.CからB.Cへ

I.R.CからB.Cへ

残照のエベレスト

7時過ぎにようやくB.Cに着いた

夕食のトンカツとチキンカツ

【B.Cでの長期レスト】

5月6日、昨夜は疲労の早期回復のため酸素を吸って寝たが、エージェントから支給された寝袋(自分の寝袋はA.B.Cにある)で寝たため熟睡出来なかった。 それでも高度が下がったことで、起床前のSPO2と脈拍は90と58で、酸素の効果を実感した。 私達がA.B.Cに上がっている間に帰ったイングランドのラグビーチームのダイニングルームが空いたので、今日からその広いダイニングルームを使えるようになった。

昨日の長時間歩行のダメージは予想以上に大きく、食欲はあるものの倦怠感が強くて何もする気がしない。 倉岡さんや他のメンバーはシャワーなどを浴びてリフレッシュしていたが、私は部屋の中の椅子に座ったまま何をすることもなくぼんやりと過ごしていた。 通信が出来るようになったので、妻に近況報告のメールを入れる。 就寝前のSPO2と脈拍は78と60だったので、今夜は酸素を使わずに寝ることにした。

右のダイニングルームから左の広いダイニングルームに変わる

新しいダイニングルーム

ダイニングルームの窓から見たエベレスト

昼食の蕎麦

夕方のエベレスト

夕食の焼き餃子

5月7日、昨夜はまた右側の鼻が詰って熟睡できなかったので疲労感は改善されず、起床後のSPO2と脈拍は86と64で、酸素を吸って寝た昨日よりも数値が悪かった。 朝食後カーリーがダイニングルームにあらわれ、強風などの理由で山頂までフィックスロープが固定されていないので、最短でも17日くらいから登頂可能になるが、私達の隊はそれよりもさらに遅く、24日前後になるのではないかという説明をしてくれた。

今日も天気は良いがエベレストの山頂付近は雪煙が舞い、恒例のジェットストリームが吹く時期がきていることを告げていた。 天気が良く気温が高かったので昼食前にシャワーを浴びる。 頭だけ洗うつもりだったが、お湯が潤沢に出たので体全身も洗えて気持ち良かった。 昼食はアンプルバの機転で和食ではなく、アメリカンなハンバーガーだった。

午後は部屋の掃除や片付けをして、これからしばらく続くことになるB.C生活の再スタートに向けての準備をした。 夕食後は皆で鈴木さんのタブレットにダウンロードした山の映画を観た。 就寝前のSPO2と脈拍は82と65になり、今夜は倉岡さんの指示で毎分0.5Lの酸素を吸って寝ることにした。

朝食のアップルパンケーキ

シャワールーム

昼食のアメリカンなハンバーガー

昼食後のコーヒーブレイク

夕食のフライドチキン

5月8日、日本を発ってからちょうど1か月が過ぎた。 酸素を吸って寝たため、起床後のSPO2と脈拍は91と66だった。 今日は少し喉が渇いているような感じがしたので、風邪の予防にのど飴をなめる。 丸二日間何もせずに休養に専念したが、まだ体の芯に力が入らず、フワフワしている感じだ。 倉岡さんはもちろんのこと、進藤さんも鈴木さんも元気そうで羨ましい。 朝食後の倉岡さんの話では、アタックに向けて今日からあと一週間以上はB.Cに滞在するとのことだった。 平岡隊やロシア隊はタシゾン(4170m)の町に降りて体力の回復を図っているが、私達はそれに代えてB.Cで睡眠酸素を積極的に吸う作戦だ。

毎日進藤さんからいただいた鼻炎用の薬を服用しているが、昨日の夜も軽い鼻詰まりがあり、このままだとまた上部キャンプで苦しまなければならないため、午前中はお湯で鼻の中を洗浄しながら、入念に鼻のメンテナンスをした。 日本ではまず考えられないが、こちらでは乾燥が激しいため、鼻をかむと粘膜からすぐに出血し、それが固まって鼻詰まりを引き起こすのだ。 また酸素マスクでの酸素の吸入も鼻の中の乾燥を助長してしまうので悩ましい。 もちろん鼻に持病がない人にとっては全く問題ない。

午後は暖かい部屋の中で少し昼寝をした。 夕方のSPO2と脈拍は83と68で、風邪気味のためか数値はあまり良くなかった。 就寝前のSPO2と脈拍は80と71で、今日は酸素を吸わずに眠れそうだったが、今夜も倉岡さんの指示で毎分0.5Lの酸素を吸って寝ることにした。

朝食の茶碗蒸し

昼食の天ぷらうどん

夕食の餃子

デザートのフルーツポンチ

5月9日、珍しく夜中に鼻詰まりがなかったので、トイレ以外で目が覚めることはなかった。 起床後のSPO2と脈拍は87と63で酸素の効果を実感する。 三日間完全に休養したため、ようやく僅かながら体を動かしたいという気持ちになってきた。 久々に体調もそれなりで悪くない。 今日もエベレストの山頂付近にはジェットストリームによる雪煙が舞い、B.Cでも風が吹いている。

午前中は私以外の三人はロンボク寺の手前にある尼寺までハイキングに行ったが、私はまだそれほど体力が回復していなかったので、A.B.C方面への道をマイペースで散歩した。 まるで長期入院していた病人のように筋力が落ち、自分でも笑ってしまうほど歩幅が短く足が前に出なかったが、不思議と息切れすることなく歩けたので、疲れを明日に残さずに済みそうだ。 30分歩いたところに目印のケルンを積み、しばらく休んでからさらに15分歩いたところで散歩を打ち切り、再び目印のケルンを積んだ。 帰路は通しでB.Cまで戻ったが、B.Cに着く手前でアンドレアスの率いるヨーロッパ隊とすれ違った。 これからI.R.C(中間キャンプ)まで行き、天気などの条件が整えばそのままアタックするつもりなのだろうか。 部屋に戻ってしばらくしてから、SPO2と脈拍を測ると86と65で、出発前よりも数値が良くなっていた。

昼食後はネットサーフィンをしながら過ごしたが、夕方前に再びA.B.C方面への道をB.Cの外れまで往復30分ほど散歩した。 少しオーバーワークだったのか、夕食中に右の鼻が詰まり始めた。 寝る前にお湯で鼻の中を洗ったが、上部キャンプではこんなことはできない。 あらためて持病の鼻炎をきちんと治療してこなかった自分に腹が立った。 就寝前のSPO2と脈拍は86と60で、こちらは非常に良かった。 今日は倉岡さんから特に指示がなかったため、酸素は吸わないで寝ることにした。

朝食の蒸し饅頭

朝のエベレスト

A.B.C方面への道をマイペースで散歩し目印のケルンを積む

A.B.C方面から見たB.C

昼食のララ・ヌードル

夕食のチキンカツ

5月10日、夜中に喉が少し変だったので、念のため途中から酸素を吸った。 毎日のレストは楽だが、高所では日々体調を一定に管理するのは難しい。 今日は久々に空に雲があり、明日からの天気の崩れを示唆しているかのようだった。 朝食後のSPO2と脈拍は87と70で脈が少し高かった。

午前中は昨日と同じ程度の散歩をしようと思ったが、まだ夜中に酸素を吸っているような状態なので、柔軟運動をしてから昨日の午後と同じ往復30分の散歩に留めた。 喉の違和感は風邪ではなく、声枯れのような感じで話をするのが億劫になった。 食欲も今までになく落ち、昼食は控えめに食べた。 疲労が溜っているというよりも、体が次第に消耗していくような感じで、アタックどころかI.R.CやA.B.Cまで前回と同じ時間で辿り着けるかどうか不安に感じた。 長期予報によると、明日以降で風が弱くて晴れるのは17日で、21日から数日の間は穏やかな日が続くということだった。

午後は30度を超える部屋の中に引き籠り、ネットサーフィンと昼寝をするしか術がなかった。 気温が高いと唯一鼻の通りが良いのが嬉しい。 夕方にもう一度散歩に行こうと思ったが、脈が60台に下がらなかったので自重した。 5時過ぎから原因不明で停電したが、1時間ほどで通電したので助かった。 夕食はカーリーからのお誘いで、女性初のエベレスト無酸素登頂を成し遂げたリディアを交えての韓国焼肉となった。 もちろん終始会話は英語だったので、リディアの貴重な話は一部しか理解出来なかったが、彼女も倉岡さんと同じように今はガイドとなり、明日からB.Cに入るチームを率いるとのことだった。 今日は順応と体調のバランスを考え酸素は吸わずに寝た。

朝のエベレスト

朝食のパンケーキ

昼食のオムレツ

夕方のエベレスト

女性で初のエベレストへの無酸素登頂をしたリディアと韓国焼肉を楽しむ

5月11日、朝食時に倉岡さんから、アタック日は23日から24日ごろになるという打診があった。 サーダーのミンマもそれに合わせて早朝にA.B.Cに出発していった。 この日程だとしても、あと6日間はB.Cにいなければならず、当初の予定よりも大幅に延びている。 起床前のSPO2と脈拍は90と70で、酸素を吸わなかった割には良かった。 夜中は強い風が吹いたが、午前中は終始曇りがちで風もなかったので、部屋の中で過ごすにはちょうど良かった。

今日も午前中は柔軟運動をしてテントの周りを少しだけ歩いた。 昼食前のSPO2と脈拍は87と67でまずまずだ。 食欲は少し出てきたが、昼食はいつもよりも少し控えめにした。 午後も曇りがちな天気が続き、部屋の中で過ごすにはちょうど良かった。 少し昼寝をしてから夕方にまた柔軟運動をしてテントの周りを少しだけ歩いた。 一日の運動量は普段と比べ物にならないほど少ない。 夕食前のSPO2と脈拍は90と62で、体感以上に数値が良かった。 夕食後のデザートは、まるで結婚記念日を祝うかのようにケーキが出た。

女性初のエベレスト無酸素登頂を成し遂げたリディア・ブレディ

朝食のドーナツ

昼食の蕎麦とコロッケ

夕食の焼き鳥

夕食のデザートのケーキ

5月12日、酸素は吸わずに寝たが、夜中にトイレで起きると少し気分が悪かったので、朝まで4時間ほど毎分0.5Lの酸素を吸った。 B.Cに下りてきてから今日で一週間になった。 休養的には十分過ぎるくらいだが、筋力は相当落ちている。 午前中はマイペースで散歩をしようと思ったところ、運動不足の解消のためメンバー全員でB.Cに入った翌日に歩いた雪渓を再度登ることになった。

雪渓の雪は3週間前と比べてかなり溶け、雪の下を流れる沢の音が所々で響いていた。 歩き始めてすぐは、まともに歩けるか不安だったが、順応はすでに出来ているので、頭で考えているよりも楽に登ることが出来た。 前回の最終到達地点よりもさらに奥へ30分ほど進み、B.Cから標高差で250mの5400m地点まで登った。 眼前には今まで見えなかったギャチュンカン(7952m)が見えた。 下りは雪を踏み抜かないようにゆっくり下り、正午過ぎにB.Cのテントサイトに戻った。

昼食後は部屋で昼寝をしたが、顔が火照って鼻詰まりが酷く、喉も少し痛くなってしまった。 それでも夕食前のSPO2と脈拍は89と63で、体調以上に数値は良かった。 食欲は十分あったが、夕食はやや控えめに食べた。

朝のエベレスト

高所順応と運動不足の解消を兼ねてメンバー全員で雪渓を再度登る

雪渓の雪は3週間前と比べてかなり溶けていた

前回の最終到達地点よりもさらに奥へ30分ほど進む

B.Cから標高差で250mの5400m地点まで登る

5400m地点から見たギャチュンカン

B.Cに戻る

夕食のダルバート

5月13日、夜中に鼻が詰まりとうとう風邪の症状が出てしまった。 微熱があるのか寝汗もかいた。 5000m以上の高所への滞在が長期化し、疲労がすでに限界にきているのだろう。 薬を全てA.B.Cに置いてきてしまったことが悔やまれた。 鼻糞も自力で取ることが出来なくなり、朝の洗面器のお湯で鼻を洗って何とか絞り出した。 それでも順応だけは進み、起床後のSPO2と脈拍は93と68だった。

朝食後は順応のためでなく、風邪の回復のために水分の補給に努める。 不思議と食欲だけは落ちないが、朝食は控えめに食べた。 午前中は部屋の中で寝ないで椅子に座り、リラックッスする方法を模索しながら静養することに努める。 声がかすれていて話をすることも出来ないのが辛い。 いつものように喉が張り付くような痛さがないのが救いだ。 この体調では上には行けないので、レストが長引いていることがありがたい。

珍しく昼前から小雪が舞い始め、しばらくの間停電したので寒かった。 夕方になってヨーロッパ隊がA.B.Cから戻ってきた。 予定どおりにフィックスロープが山頂まで延びなかったので、チベット側からの初登頂はならなかったようだ。 体調は相変わらず良くないが、夕食前のSPO2と脈拍は89と60で申し分なかった。 今日は夕食の消化には悪いが、いつもよりも早めに寝ることにした。

朝のエベレスト

朝食の卵焼き

昼前から小雪が舞い始め、しばらくの間停電したので寒かった

昼食のうどん

夕方のエベレスト

夕食の揚げ餃子

5月14日、放射冷却で部屋の中はマイナス8度まで下がり、ボトルの水はカチカチに凍っていた。 右の鼻は終始詰まっていたが、10時間以上寝続けたので、意外にも風邪の症状はなくなり、声も少し出るようになった。 起床後のSPO2と脈拍は90と63で数値も良かった。 舌の脇が少し痛いのが気になるが、天気が良く風も弱かったので、気分転換に頭を洗った。 倉岡さんの話では、ようやく今日あたりに山頂まで中国隊によるフィックスロープが張られるのではないかとのことだった。

昼食後のSPO2と脈拍は87と67で悪くはないが、風邪が完治していないので、今日も意識的に水分補給に努めた。 今晩はカーリーの音頭でヨーロッパ隊と和食パーティーをすることになったが、体調がそれほど良くなかったので内心あまり嬉しくなかった。 昨日A.B.Cから戻ってきたとは思えないヨーロッパ隊のメンバーの元気な姿を見ていると、今の消耗しきった自分と比べて逆に落ち込むばかりだ。 和食のメニューは私達のリクエストで、蕎麦・てんぷら・海苔巻き・揚げ餃子にしたが、満足してもらえたかどうかは定かではない。 夕食後はスイスで山のガイドをしているというヘンドリーが、アコーディオンを奏でながら何曲も熱唱して大いに盛り上がった。 就寝前のSPO2と脈拍は83と70で脈が高かった。

朝食の茶碗蒸し

昼食のスパゲティ

ヨーロッパ隊との和食パーティー

和食のメニューの蕎麦

和食のメニューのてんぷら・海苔巻き・揚げ餃子

アコーディオンを奏でながら熱唱するヘンドリー

5月15日、風邪の再発予防に電気ストーブをつけたまま寝たが、夜中に再び風邪の症状が出てしまった。 発熱による動悸が止まらないので、途中から酸素を毎分0.5L吸って寝たが、その後も熟睡することなく朝を迎えた。 酸素が体に入っているので、起床後のSPO2と脈拍は91と64だった。 このところ体調の良い日はないので、今日も何もしなければ可もなく不可もないという感じだ。

朝食中に昨夜の和食パーティーでアコーディオンを奏でていたスイス人のヘンドリーについて、昔の記憶が突然思い出され、慌ててiPhoneで自分のHPを見たところ、15年前にスイスでツィナールロートホルンとオーバーガーベルホルンのガイドしてくれたヘンドリー氏ではないかと思えてきた。 朝食後にダイニングルームに来た同じスイス人のカーリーにHPの写真を見せたところ、間違いないということでとても驚いた。 ヨーロッパ隊のダイニングルームを訪ね、ヘンドリーにそのことを伝えると、大昔のことに関わらず朧げな記憶があるということで、嬉しい“再会”となった。 ヘンドリーは10年前にエベレストを登る予定だったが、直前にガイドの仕事が沢山入り、キャンセルせざるを得なかったとのことだった。 意外にもヘンドリーは私と同じ年で、ガイド業もまだ現役で続けているとのことだった。

正午からは何らかの理由で通信が遮断されてしまったので不便だった。 昼食後は今日も昼寝をして昨夜の睡眠不足を補う。 体力・筋力はどんどん落ちていくばかりだ。 体調はなかなか普通に戻らないが、ヘンドリーとの再会で少し気合が入った。 昼寝の効果は多少あり、夕方のSPO2と脈拍は89と65になったが、まだ微熱があるようで舌の違和感が取れなかった。

朝食のロールパン

15年前にスイスの山をガイドしてくれたヨーロッパ隊のヘンドリー

スイスのロートホルンヒュッテでの撮影(2014年9月1日)

昼食のララ・ヌードル

夕方のエベレスト

夕食のデザートのケーキ

5月16日、睡眠不足による疲労でそれなりに寝ることが出来たので、風邪の症状は少し良くなった感じがした。 起床後のSPO2と脈拍は86と66でまずまずだった。 昨日の昼からの通信の遮断はまだ続いており、この先もいつ復旧するのか分からない状況だった。

午前中は一番元気な鈴木さんの提案で、B.C周辺の裏山をまだ登ったことのないルートでハイキングすることになったが、私はまだ体調が不十分だったので、途中まで皆に同行してから一旦B.Cに戻り、いつものA.B.C方面への道を30分ほど散歩することに留めた。 昼食前に昨日の正午からほぼ24時間ぶりに通信が復旧したので安堵した。

昼食中に倉岡さんからアタックステージの日程についての説明があり、天気予報が変わらなければ明後日の18日にB.Cを出発し、登頂は24日又は25日とすることに決まった。 昼食後は今日も昼寝をして昨夜の睡眠不足を補う。 夕方のSPO2と脈拍は81と69で、残念ながら昨日よりも数値は悪かった。 当初は長すぎるレストにうんざりしていたが、あと一日で体調を整えなければならなくなり焦りを感じた。

朝食のフレンチトースト

B.C周辺の裏山へのハイキングに途中まで行く

B.C周辺から見たエベレスト

昼食のスパゲティ

ダイニングルームで思い思いに寛ぐ

夕食のカツカレー

5月17日、昨夜は久々に良く眠れたので体調は少し良くなったが、起床後のSPO2と脈拍は91と76で、なぜか脈が高かった。 朝食後は洗面器に入れてもらったお湯で頭を洗って体を拭き、手足の爪を入念に切った。 すでに登頂に必要なものは90%以上A.B.Cに上がっているが、カメラのバッテリーの充電、明日と明後日の行動食の準備やその他の細かい日用品の最終チェックを行う。

午後はもっぱら部屋の中で音楽を聴いてリラックスした。 夕食前のSPO2と脈拍は84と71で、予想以上に脈が高かった。 夜はB.C用のエキストラの酸素の残量がまだ半分あったので、毎分1L吸って寝ることにした。

朝のエベレスト

朝食のお好み焼き

昼食のハンバーガー

夕方のエベレスト

夕食のカツ煮

【エベレストの山頂に向けて】

5月18日、酸素を潤沢に吸って寝たので、起床後のSPO2と脈拍は90と60で脈が低かった。 今日からいよいよ8泊9日で山頂へのアタックステージに入る。 風邪や倦怠感、そして下痢や鼻詰まりなどB.Cでの長いレストの期間中に色々な体調不良があったが、それらを何とかリカバリーしてこの日を迎えることが出来た。

朝食前に倉岡さんがカーリーに呼ばれたので、ただごとではない感じがした。 予感は当たり、朝食後に倉岡さんから、登頂予定日の24日の天気予報が信頼出来なくなり、もしかしたら次の好天が予想される27日にアタック日が順延となるか、最悪の場合は一旦B.Cに戻ってから仕切り直して6月にずれ込む可能性があるという説明があった。 通信は可能だったので、妻に現時点でのアタックの日程についてのメールを入れる。

10時過ぎにカーリーに見送られてB.Cを出発。 前回の順応ステージと同じ行程で、今日はI.R.C(インター・リム・キャンプ/5800m)まで行く。 健脚のヨーロッパ隊は昼食後に出発するようだ。 前回はI.R.Cまで7時間半ほど掛かり、しかもかなり辛かったので、2週間ぶりに歩く今日はどうなるのか心配だ。 歩き始めは皆よりも少し遅いペースで歩いたが、散歩の時に積んでおいた幾つかのケルンまでの所要時間よりも早く歩けた。 今日も良い天気でありがたい。 ゆっくり歩いていれば勾配が急になっても息が切れず、また前回のように1時間毎に休憩しなくても歩き続けることが出来る感じで、まさしく“筋力は落ちているが順応は進んでいる”ため、結果的に前回よりも早いペースで歩くことが出来た。 私達と同じ24日の登頂を目指している隊が少ないのか、A.B.Cに滞在している隊が多いのか、あるいはB.CからA.B.Cまで1日で行く隊が多いのか、私達の前後を歩くパーティーは殆ど見られなかった。

10時過ぎにカーリーに見送られてB.Cを出発する

B.CからI.R.Cへ

B.CからI.R.Cへ

昼飯のおにぎり

B.CからI.R.Cへ

B.CからI.R.Cへ

倉岡さんが予想したとおり前回よりも1時間半ほど早く、しかも前回よりも余裕をもって6時間足らずでI.R.Cに着いた。 B.Cでの長いレストも順応のためには決して無駄ではなかった。 陽が当たって暖かいダイニングテントでティータイムをしながら寛いでいると、三々五々ヨーロッパ隊が到着したが、一番早かったのは女性のパティで4時間で着いたとのことだった。 ヨーロッパ隊の口に合わせた夕食は少しスパイシーだったので腹八分目にしておいた。 夜はデポしてあった酸素を毎分1L吸って寝たので、指先までポカポカに暖まった。

余裕をもって4時にI.R.Cに着いた

I.R.Cの個人用テント

ヨーロッパ隊と夕食を共にする

ヨーロッパ隊の口に合わせた夕食は少しスパイシーだった

5月19日、早朝から良い天気でエベレストの山頂が良く見えた。 テントサイトに陽が当たり始めた7時半にダイニングテントに行くと、すでにヨーロッパ隊のメンバーが慌ただしく朝食を食べていた。 私は日本人向けに用意されたお粥を選んだ。 昨日とは逆に、8時になるとヨーロッパ隊は各人バラバラにA.B.Cに向けて出発していった。

前回はA.B.Cまで8時間近く掛かっているため、私達も8時半に出発する。 昨日と同じように良い天気でありがたい。 睡眠酸素を吸ったおかげで昨日以上に足取りが軽い感じがするが、1時間ほど登ると冷たい風が吹き始めて指先が冷たくなってきた。 今日も1時間に1回程度の休憩を取りながらスローペースで進むが、昨日と同じように順応が筋力の低下を上回っているため、前回よりも早いペースで歩くことが出来た。 ルート上にあった雪はだいぶ減り、それによって歩き易くなった所と歩きにくくなった所があった。 今日も6200mを越えた辺りでシェルパ達がミルクティーが入ったティーポットを携えて迎えにきてくれたが、それほどありがたみを感じなかった。

朝食のお粥

8時半にI.R.Cを出発する

I.R.C付近から見たエベレスト

I.R.CからA.B.Cへ

I.R.CからA.B.Cへ

I.R.CからA.B.Cへ

昨日に続いて倉岡さんの予想どおり前回よりも2時間ほど早く、しかも前回よりも余裕をもって6時間でA.B.Cに着くことが出来た。 ちょうど先行していた平岡隊もA.B.Cに着いたところだった。 先に到着したアンプルバにスープを頼んでダイニングテントで一息つく。 倉岡さんがA.B.Cに滞在していたサーダーのミンマから情報収集すると、意外にも中国隊に依頼しているフィックスロープがまだ山頂まで延びていないということが分かり愕然とした。 明日は山頂付近の風が強いという予報なので、早くても明後日になるだろうということらしく、そうなると余計に登頂予定日の24日にアタックが集中してしまう恐れが出てきた。 また、一方で前日の23日の方が天気が良いという予報もあるようで、ますますサミット・デイ(登頂予定日)が定まらなくなってきた。 明日はA.B.Cでレストの予定だったが、天気予報次第では明日から上部キャンプに上がる可能性も出てきた。 エベレストの天気予報は当たるというのは神話だったのか、土壇場に来て全く予断を許さない状況になってきた。 夕食前にあらためて倉岡さんから、酸素マスクの使い方と今後の酸素の使用計画についてレクチャーがあった。

余裕をもって2時半にA.B.Cに着いた

同時にA.B.Cに着いた平岡隊

倉岡さんから酸素マスクの使い方についてレクチャーを受ける

C.1からの酸素のスケジュール表

夕食のカツ煮

5月20日、テントサイトに陽が当たり始めた6時半に起床し、食料や装備品などを整理してアタックの準備を始める。 昨日は気持ちの昂ぶりで眠りは浅かったが、睡眠酸素の力を借りて久々のA.B.Cとしては良く眠れた。 今日出発する可能性があったため、朝の食卓は緊張感に包まれていたが、朝食後に倉岡さんがエイドリアンやアンドレアスなど同じエージェントに属する他隊のガイドやB.Cのカーリーと今後の天気予報やフィックスロープの予定日などを確認し、私達は当初の予定どおりC.1への出発は明日になった。

今シーズンは未だにフィックスロープが張られていないことに加え、サミット・デイが限られているため、各登山隊の間ですでに駆け引きが始まっている。 天気の良い日に登山者が集中すると必然的に渋滞が起きるため、最悪の場合時間切れで酸素が無くなってしまうからだ。 もちろんどの隊もサミット・デイについては秘密にしているが、親しいサーダーやシェルパを通じて水面下で情報が漏れているのも事実だ。 私達のエージェントに属するアメリカ隊は人数が多いので23日と24日の半々ずつ、ヨーロッパ隊は23日、私達の隊は24日となった。 平岡隊は23日をサミット・デイに選んだようで、9時頃にC.1に向けて出発していった。

午前中に明日からの3泊4日の山頂アタックの準備を終える。 昼前のSPO2と脈拍は85と70でとても良かった。 午後は雪が降ってきたので寒くなり、ダイニングテントで読書をしながら寛ぐ。 夕方のSPO2と脈拍は77と69だった。 夕食は3日連続でアンプルバにオーダーしたカツ煮を美味しく食べられた。

朝食の卵焼き

朝のA.B.Cのテントサイト

昼食の蕎麦と手巻き寿司

夕方のA.B.Cのテントサイト

夕食のカツ煮

5月21日、昨夜は睡眠酸素を毎分0.5L吸って寝たが、鼻詰まりで酸素の吸い込みが悪かったため寒かった。 起床後のSPO2と脈拍は82と66で体調は悪くない。 朝食後にカーリーから今後の天気予報について無線連絡があり、23日は風は弱いが曇りで午後からは雪、サミット・デイの24日は晴れるが午後からは風が強く、25日は風が強いということだった。

A.B.Cから山頂へ

朝食

朝食後にカーリーから今後の天気予報について無線連絡があった

10時半にA.B.Cを出発。 天気が良く風も弱いので、ヴァランドレの厚いダウンジャケットはザックに入れ、ダウンパンツの裾を膝の上まで折り返す。 スタートからエキストラの酸素を毎分2L吸っていくので、ゆっくり登れば重たい荷物や二重靴での歩行もそれほど苦にならない。 途中1回休憩して1時間半ほどでアイゼンをデポしたクランポン・ポイントに着く。 クランポン・ポイントから先は傾斜の緩い広い雪原を淡々と登る。 フィックスロープの取り付きまで風がなく快適に歩けた。 前方に見えるC.1への雪壁にはフィックスロープに沿って登山者の姿が点々と見えたが、やはり23日にアタックする隊が多いようで渋滞はしていなかった。

10時半にA.B.Cを出発する

スタートからエキストラの酸素を毎分2L吸う

A.B.Cからフィックスロープの取り付きへ

A.B.Cからフィックスロープの取り付きへ

A.B.Cからフィックスロープの取り付きへ

フィックスロープの取り付き

1時半にフィックスロープの取り付きに着き、ストックを1本デポする。 取り付きからは酸素の流量を毎分2.5Lに増やし、ハーネスにユマールをセットしてフィックスロープを登り始める。 雪原から仰ぎ見たノースコルへの雪壁は急に見えたが、取り付いてみると斜面の傾斜はそれほどでもなく、昨日登った隊が多かったことが幸いし、階段上のトレースがあって登り易かった。 唯一休憩するのに相応しい場所がないのが玉にキズだ。 取り付きから1時間半ほどでようやく休憩ポイントがあり、大きな荷物を背負って登ってきた私達のシェルパ達に道を譲る。 天気はやや悪くなってきたが、風がないので寒くはない。 休憩ポイントから先のルートも同じような状況で難しい所はなく、途中1回の短い休憩を挟んで4時半にノースコルの手前のC.1(7050m)に着いた。

フィックスロープの取り付きからC.1へ

後続のシェルパ達

休憩ポイントでシェルパ達に道を譲る

フィックスロープの取り付きからC.1へ

フィックスロープの取り付きからC.1へ

フィックスロープの取り付きからC.1へ

C.1のテントサイト

4時半C.1に着いた

C.1は予想以上に広く快適なテントサイトで、明日登るC.2や山頂へのルートが良く見えた。 テントは鈴木さんと一緒になる。 A.B.Cから吸ってきたエキストラの酸素がまだ余っているので、テントに入ってからも毎分1Lに減らして吸い続けた。 夕食はレトルトのカレーとフリーズドライの白米で、お湯はシェルパ達が作ってくれたので助かった。 酸素を吸い続けているので食欲は落ちずに美味しく食べられた。 テントの中は二人だと狭いがその反面暖かい。 夕食後も酸素を吸い続けたので、SPO2と脈拍は90と80だった。 夜になっても不思議と風は全く吹かなかったので終始快適に過ごせた。 今晩の睡眠用から用意されている酸素を計画どおり毎分1L吸って寝た。

C.1から見たエベレストの山頂(右)

C.1から見たA.B.C(中央)

C.1のテント

C.1に到着してからもエキストラの酸素を毎分1L吸い続けた

夕食のレトルトのカレーとフリーズドライの白米

C.1の睡眠用から用意されている酸素を計画どおり毎分1L吸って寝た

5月22日、睡眠酸素を毎分1L吸って寝たため夜中に頭痛はなく、起床後のSPO2と脈拍は80と70だった。 体調はなぜか今までになく良い。 テントサイトにはA.B.Cと同じように6時半に陽が当たった。 いつものように鼻詰まりがあったが、テルモスの蓋に入れたお湯で鼻を洗って鼻糞を取った。 朝食はレトルトのカレーとフリーズドライの五目飯で、体調が良く食欲があったので無理なく完食できた。

体調はなぜか今までになく良かった

朝食のレトルトのカレーとフリーズドライの五目飯

サーダーのミンマ・テンジン・ギャルツェン(左から)

C.1から見たエベレストの山頂(右)

9時半過ぎにC.1を出発。 明瞭なトレースと先行パーティーの人影でC.2までのルートが良く分かる。 酸素のスケジュールはC.2まで毎分2.5Lを吸うことになっていたが、傾斜が緩やかで登り易そうだったので、とりあえず最初は毎分2Lで登ることになった。 山頂付近には雪煙が舞っていたが、C.1付近には風が全く無かったので、厚いダウンジャケットの下はアンダーシャツだけにした。 C.1のすぐ先のノースコルまで少し下り、コルからはフィックスロープが要らないような緩やかなスロープを登っていく。 風が少し吹いてきたが、暑さに苛まれずにちょうど良い。 傾斜がやや急な所では階段状のトレースが一段と明瞭になるため登り易い。 2回目の休憩ポイントを過ぎると手先の指が冷たくなり、明らかに酸素が欠乏してきたので毎分2.5Lに増やした。

C.1から3時間ほど登った辺りから、頭上にC.2のテントサイトが良く見えるようになり、今日は昨日以上に楽にC.2に着けると思ったのも束の間、次の休憩ポイントと思われる場所に近づくと突然強い風が吹き始めた。 氷河が途切れた先の岩稜を少し登ればC.2は近く、強い風も収まってくるだろうと期待したが、岩稜地帯に入っても強風は一向に収まらず、それどころかますます強くなり、爆風と呼べるほどの風になってしまった。 C.1を出発した時は暑さに苛まれることを危惧していたが、今は冷たい風で身の危険さえ感じる。 もちろん休憩することもままならない。 この山は高さのみならず気象の変化も世界一だった。 C.2直下からは雪が全く無くなり、細かい石が混じった登りにくい岩場となった。 酸素マスクの上から漏れる空気との温度差でサングラスが曇ってしまい、視界が殆ど遮られてしまったが、為す術もなく我慢して登り続けた。

9時半過ぎにC.1を出発する

C.1からC.2へ

C.1の背後に聳えるチャンツェ(7583m)

C.1からC.2へ

C.1からC.2へ

C.1とC.2の間から見たC.2

2時半に岩場にへばりつくように設営されたC.2(7650m)のテントサイトに着いたが、アイゼンを外すことも出来ない状態で傾いたテントの中に転がり込む。 しばらくは何もすることが出来ず、呆然としたままテントの縁に座り込んだ。 テントに入ってからも強風は収まらなかったが、ようやく気持ちや呼吸が落ち着いてきたので、アイゼンや靴を脱いでテントの中に入り、エアーマットの下に靴や食料の入った袋を入れて傾いたテントの床を平らに均す。 テントを叩く風の音や圧力は一向に衰えず辟易するが、淡々と少しずつ身の回りの整理をする。 残っている酸素を毎分1.5Lに減らして吸い続けたのでSPO2は依然として90台だったが、脈拍は水分不足もあって平脈の2倍の100を超えていた。

アイゼンを外すことも出来ない状態で傾いたテントの中に転がり込んだ

しばらくは何もすることが出来ず、呆然としたままテントの縁に座り込んだ

夕方になるとようやく風が少し収まってきたが、今度は雪が降ってきた。 お湯は今日もシェルパ達が作ってくれたが、頼んでも昨日のようにすぐには出来ない。 夕食は昨日と同じレトルトのカレーとフリーズドライの白米だ。 8000m近い高度にもかかわらず、酸素のおかげで依然として食欲は落ちずに美味しく食べられた。 夕食後しばらくすると嘘のように風が止み、鈴木さんのiPhoneが辛うじて繋がった。 鈴木さんが天気予報をチェックすると、明日の23日の方が24日よりも風が弱い予報になっていたので、今晩これからアタックするヨーロッパ隊や平岡隊が羨ましく思えた。 風が無くなって静かになったので、7700m近い高度でも毎分1Lの酸素で心地良く眠れた。

夕食後にようやく強風が収まった

5月23日、夜中は予想以上に風が無かったが、6時前にテントに陽が当たり始めると再び風が強く吹き始めた。 隣のテントのミンマにお湯をオーダーして朝食のレトルトカレーを食べる。 天気は良く体調も悪くないが、断続的に吹いている強い風が登高意欲を萎えさせる。 少し離れたテントにいる倉岡さんから出発時間などについて打診がなかったが、天気予報を確認しながら風が吹きやむのを待っていると理解するしかなかった。 8時を過ぎるとテンジンがテントに来たので、シェルパ達が持っている天気の情報について聞いてみると、今日はまずまずの天気だが、明日は良くないとのことだった。

9時を過ぎても強い風は一向に収まる気配はなく、倉岡さんから未だに何も指示がなかったので、明日の天気予報が再び悪い方に転がり、もう時間的にもC.3には行かずに、風が収まるのを待ってA.B.Cに下るのではないかとさえ思えた。 ここで敗退するのはあまりにも残念だが、この強風の中をデスゾーン(8000m)を超えてC.3まで休まずに登り続ける自信はないし、仮にギリギリ登れたとしても消耗が酷くて明日のアタックに悪影響が出ることは必至だろう。 ましてや明日の天気予報も決して良くないようなので、どれを取っても登頂の可能性は低く、逆に遭難や事故の可能性が高まるので、登頂への未練よりも下山したい気持ちが時間の経過と共に強まってきた。 10時になってようやくミンマがテントに来たが、意外にも11時に出発するので準備をするようにということだった。 すでに準備は出来ていたが、むしろ準備が必要だったのは下山に向いていた気持ちをもう一度奮い立たせて山頂に向かわせることだった。

C.2のテントサイト

隣のシェルパ達のテント

C.2から見たC.1方面

テントの中で強風が吹き止むのを待つ

10時にミンマがテントに来て11時に出発することを伝えられた

意を決して11時半にテントから這い出し、下のテントから登ってくる倉岡さんと進藤さんを待ったが、結局出発したのは正午前になっていた。 倉岡さんから「登頂の可能性は低いが、C.3に行かないと登頂は出来ないので、とりあえずC.3に向かいます」というシンプルな説明があった。 今朝から今までの経緯についてもっと知りたかったが、今はそれを聞いている場合ではない。 むしろその発言で倉岡さんの今の心境が分かったような気がした。 風の強さも影響し、ザレた岩場に張られたフィックスロープは登りにくく、今日も酸素マスクの上から漏れる空気との温度差でサングラスが曇ってしまい視界が悪い。 雪の上ではそれほど問題ないが、ザレた岩場では足の置き場に正確性が求められるため、思わぬ苦労を強いられた。 酸素を毎分2.5L吸っているので、7時間以内にC.3に着かなければならない。 強い風は弱まる気配は全くなく、写真を撮ることもままならず、足元に注意を払いながら登ることだけに集中する。 風は爆風だった昨日よりは弱いが、高度が増すにつれてその脅威は増してくる。

意を決して11時半にテントから這い出す

C.2から見たA.B.C(中央)

正午前にC.2を出発する

無我夢中でC.2から1時間ほど登り続けると、フィックスロープを外れて休める所があり、風を背にして座り込む。 意外にもエベレストに9回登頂し、そのうちの5回をチベット側から登っている倉岡さんが、チベット側からは初めて登るミンマに今後の動向についてのアドバイスを求めた。 ミンマは「相当厳しいです」と一言だけ倉岡さんに答えると、すかさずB.Cのカーリーに無線で連絡を入れ、途中から倉岡さんが代わった。 長い無線でのやりとりが終わると、倉岡さんから「残念ですが、今回はここで引き返すことにします」というシンプルな説明があった。 理由は聞かなくても分かっているので、私を含めてメンバー一同この決断に対して意見を言う人はいなかった。 最終到達地点となった所の標高は、鈴木さんのGPSで7750mだった。

強風が吹き止まずC.2の上部で進退について倉岡さんの判断を待つ

B.Cのカーリーと長い無線でのやりとりが続いた

C.2の上部(7750m)で登頂を断念して下山する

記念写真を撮らせてもらい、1時半にA.B.Cへの下山を開始する。 C.2のテントサイトを通過し、昨日風が急に強まった7500m付近の氷河との境を通過すると、ようやく風が弱くなってきた。 フィックスロープの切り替え地点で何度か休憩しながら、後ろ髪を引かれる思いで4時半過ぎにC.1に着いた。 C.1のテントサイトには風がなく、しばらくすると寒々しい雲が纏わりついた山頂が見えてきた。

C.2からC.1へ

C.2からC.1へ

C.2からC.1へ

C.2からC.1へ

4時半過ぎにC.1に着いた

C.1から見たエベレストの山頂(右)

酸素ボンベを交換しながら30分ほどゆっくり休憩し、5時半前にA.B.Cに向けて出発する。 C.1からの下りは傾斜がそれほど急ではなくトレースも残っていたのでアームラップで下りられ、懸垂で下りた所は僅か1か所だけだった。 C.1から1時間ほどでフィックスロープの取り付きまで下り、デポしたストックをピクアップして黄昏の雪原を黙々と歩く。 緊張感から解放されると、敗退したという現実に引き戻されて足取りは重くなった。

C.1で酸素ボンベを交換しながら30分ほどゆっくり休憩する

C.1からA.B.Cへ

C.1からA.B.Cへ

C.1からA.B.Cへ

C.1からA.B.Cへ

C.1からA.B.Cへ

C.1からA.B.Cへ

間もなく前方から人影が近づいてきた。 それはティーポットと食料や飲み物を携えて私達と後続のシェルパ達を迎えにきてくれたタシだった。 タシが運んできてくれたコーラを一気に飲み干し、ポテトチップを頬張った。 さらに前進するタシと別れ、敗残兵のような歩みを続ける。 クランポン・ポイントで日没となり、ヘッドランプを灯して歩く。 振り返ると、幾つものヘッドランプの灯りがC.2からC.1に向かって下っていくのが見えた。 彼らは勝ち組で私達は負け組だ。

9時前に静かなA.B.Cのテントサイトに到着。 憧れのエベレストへのチャレンジは終わった。 しばらくは放心状態で着替えをする気力もなく、ダイニングテントの椅子に座ったまま動けなかった。 間もなくアンプルバが夕食のカレーを運んできてくれた。 夕食後に個人用テントに入ると再び悔しさがこみ上げ、疲れているにもかかわらず眠ることが出来なかった。

タシがティーポットと食料や飲み物を携えて私達を迎えにきてくれた

クランポン・ポイントで日没となり、ヘッドランプを灯して歩く

9時前にA.B.Cに着く

しばらくは放心状態でダイニングテントの椅子に座ったまま動けなかった

夕食の和風カレー

5月24日、日付が変わる頃にようやく寝入ったが、今朝は4時から目が覚めてしまった。 未明から快晴の天気でエベレストの山頂が良く見えた。 登頂予定時刻だった6時にはテントサイトでは全くの無風だったが、山頂直下の三角雪田に雪煙が舞っているのが見えた。 果たして今の山頂の状況はどうなのか、登っている人にしか分からない。 時間の経過と共に張りつめていた気持ちが緩むと、足の太ももの筋肉痛にようやく気がついた。 今朝の朝食はいつもより1時間遅い9時からだ。 私を含め、皆もそれほど悲壮感はなく淡々としていた。

ご来光

登頂予定時刻だった6時にA.B.Cから見たエベレストの山頂(中央奥)

朝食のパンケーキ

朝食をゆっくり食べ終えてから、タイミングを見計らって倉岡さんにあらためて昨日の午前中の状況や下山を判断された理由について聞いたところ、次のとおり丁寧な説明があった。 早朝よりB.Cにいるカーリーと無線で今日・明日の天気予報を確認すると、アメリカのマウンテンフォーキャストの予報とカーリーが買っているヨーロッパの会社の予報が正反対で、どちらとも判断が出来なかったが、カーリーはスイス人なのでヨーロッパの予報を信じたいという気持ちが強く、その予報では風は次第に弱くなるとのことだった。 正午を過ぎても強風は一向に収まらず、雪のない岩場をアイゼンを着けて登ることに予想以上に時間が掛かったので、全員がC.3に安全に到着することは難しいと判断し、下山を決断されたとのことだった。 また、最終到達地点でカーリーと無線で話した内容は、ヨーロッパ隊が下山中に風で相当苦戦し、死者も出ているので無理をしない方が良いということと、相変わらず天気予報が正反対なため、現場にいる倉岡さんがどちらの予報を選ぶか決めて欲しいと下駄を預けられたということだった。

倉岡さんから衛星携帯を借りて妻に電話をすると、意外にも登頂出来なかったことを私以上に悔しがっていた。 ミンマと3人のシェルパ達はこれからC.1に上がって撤収作業に入るとのことで、A.B.Cでお別れすることになった。 その後カーリーなどから入った情報で、ヨーロッパ隊はメンバー全員が登頂したが、C.2まで下山出来たのはパティともう一人の女性のみで、アンドレアスや他のメンバーはC.3までしか下山出来なかったこと、平岡隊は松平さんとアルゼンチン人が登頂してC.1まで下山したことなどが分った。 予報どおり昼前から山頂付近は強い風が吹き始め、夕方には一時的に天気が崩れた。

昼前から山頂付近は強い風が吹き始めた

スタッフ達との記念撮影

昼食のうどん

夕方には一時的に天気が崩れた

夕食前にマネージャーのディンリがダイニングテントに現れ、ヨーロッパ隊のメンバーのアーンストが下山中にセカンドステップで亡くなったことや、プジャでラマ僧の代わりに祈祷したシェルパのナムギャルが落石に遭って額を怪我したことなどを知らせてくれた。 セカンドステップでの順番待ちは2時間だったとのことで、倉岡隊は良い判断をされたと慰められた。

ディンリがヨーロッパ隊のアーンストが亡くなったことを知らせてくれた

夕食のカツ煮

5月25日、今朝も山頂付近は雪煙が舞っていた。 本当に今シーズンのエベレストは一日中安定した天気という日が一度もなかったように思えた。 登頂後のダメージを和らげるためにキープしておいたエキストラの酸素を毎分3L吸って9時にA.B.Cを出発する。 アタックステージでの再訪を前提としていた前回とは違い、何度も後ろを振り返りながらB.Cへ下る。 酸素の力は絶大で高度を全く感じなかったが、昨日までの疲労がまだ残っているため、下るにつれて逆にペースが落ちていくような感じがした。

今朝も山頂付近は雪煙が舞っていた

エキストラの酸素を毎分3L吸う

9時にA.B.Cを出発する

前回よりも1時間ほど早く3時間少々で中間点のI.R.Cに着くと、ヨーロッパ隊のラインハルトが追いついてきたので、登頂を祝福して一昨日のサミット・デイの話を聞かせてもらう。 ラインハルトの話では、前夜の11時にC.3(8300m)を出発したが、核心部のファースト・セカンド・サードの各ステップ(岩場)の渋滞が酷くて山頂まで10時間も掛かり、山頂からC.3への下りも渋滞で相当時間が掛かった。 C.3からは風が強くてC.2へ下れなくなってしまったが、C.3に酸素が余分にあった(私達のものか?)ので助かったとのことだった。 同僚のオーストリア人のアーンストが下山中にセカンドステップで滑落して亡くなったが、自分よりも後だったので遺体は見ていないとのことで、アーンスト以外にも亡くなった人がいたり、酸素切れで凍傷になった人も沢山いて、C.3は酷い状況だったと吐き捨てるように話を結んだ。 ラインハルトの話を聞く限り、仮に私(達)が23日をサミット・デイにしていたら、酸素切れで生死の境をさまようことになったかもしれないと思えた。

A.B.CからI.R.Cへ

A.B.CからI.R.Cへ

登頂したヨーロッパ隊のラインハルトを祝福する

ラインハルトから一昨日のサミット・デイの話を聞く

体力に優るラインハルトを見送り、私達も気合いを入れ直してゴールのB.Cに下ったが、目標を失った身には本当に長く感じる道のりだった。 それでも潤沢な酸素のおかげで、まだ陽の高い4時にB.Cに着くことができた。

ダイニングルームでゆっくり寛ぎたいところだが、あと12時間後にはB.Cを発つというハードスケジュールのため、夕食の時間まで寸暇を惜しんで荷物の整理とパッキングを行う。 夕方B.Cに下りてきたヘンドリーを偶然見かけたので登頂を祝福した。 B.Cでの最後の夕食は皆の総意でもう何回も食べているカツ煮だったので笑えた。 登頂ケーキとして用意されたケーキには心優しいアンプルバの機転で“SEE YOU AGAIN”の文字が描かれていた。

I.R.CからB.Cへ

I.R.CからB.Cへ

陽の高い4時にB.Cに着く

B.Cから見たエベレスト

夕食のカツ煮

登頂ケーキとして用意されたケーキ

【エベレストB.Cからカトマンドゥへ】

5月26日、意外にも予想に反して中国(チベット)登山協会の送迎車は約束した4時少し前にB.Cのテントサイトに迎えに来た。 アンプルバに見送られ、もう二度と訪れることはないB.Cに別れを告げ、ロンボク寺・タシゾンを経てパン・ラ(峠)への九十九折れの道を進む。 峠からは往路では全く見えなかったエベレストやチョ・オユー、そしてマカルーなどが良く見えた。 峠から同じように九十九折れの道を下り、国立公園の入口のゲートの先のT字路をティンリを目指して左に曲がる(右はシガール)。 昨夜の睡眠不足でしばらく眠ってしまったが、懐かしいティンリの町の直前で目が覚めた。 ティンリからもチョ・オユーが良く見えた。

B.Cからカトマンドゥへ

未明にB.Cを出発する

アンプルバに見送られB.Cに別れを告げる

パン・ラ(峠)の手前から見たチョ・オユー(右)とギャチュンカン(左)

パン・ラ(峠)

パン・ラ(峠)から見たエベレスト

パン・ラ(峠)から見たマカルー

ティンリから見たチョ・オユー

ティンリからは国道219号線を西へ西へと進む。 行き交う車は少なくなるが道路の状態は良い。 ティンリから先には道路上に監視カメラがなくなり、どんどんキーロンへの距離を稼ぐ。 間もなく車窓からシシャパンマ(8013m)が良く見えるようになった。 ペンクンツォという大きな湖が見えてくると再び5000m台の峠への九十九折れの道となる。 5230mのグンタン・ラ(峠)では停まることなくキーロンに向けて下り始めると、ネパール側の山々の連なりが見えてきた。 峠を下りきった所に小さな町の検問所があった。 ここがキーロンかと思ったが、さらに坂を下り続けるとやや大きなキーロンの町に着き、ネパールへの入国をアシストしてくれるチベット登山協会のドルジをピックアップする。 ドルジは元シェルパで、エベレストの登山経験もあるという。 キーロンから少し先で最後の検問所があり、更に下っていくとネパールとの国境に建つ大きな出入国管理事務所(税関)に着いた。 税関の建物は新しく、空港と同じようなX線の機器での荷物の検査があった。

通関が終るとネパールとの国境の川を渡り、渡り終えた先でネパールの軍人にパスポートを見せて入国する。 ネパール側には中国への入国を待つトラックの長蛇の列が出来ていた。 中国とネパールの国力の差があらためて良く分かる。 ヘリポートのあるシャブルベンシまでは四駆の車で30分以上川沿いの未舗装の悪路を走り、その途中にある小さな建物で入国審査があり、2週間で25ドルの観光ビザを取得する。

国道219号線から見たシシャパンマ

国道219号線から見たカンペンチン

国道219号線から見たペンクンツォ湖

5230mのグンタン・ラ(峠)

キーロンの入口

キーロンの市街地

中国とネパールの国境の出入国管理事務所(税関)

国境からシャブルベンシへ

ランタン谷への入口でもあるシャブルベンシは予想以上に小さな町で、ヘリポートの傍らのロッジでビールなどを飲みながら2時に予約したヘリの到着を待つ。 ヘリはほぼ時間どおりに来て、僅か20分ほどのフライトでカトマンドゥの空港に着いた。 空港ではいつものようにスバシが迎えてくれた。 カトマンドゥはもう雨期が近づいているので蒸し暑かった。 当初からの計画どおりだったが、5150mのチベット側のB.Cからヒマラヤの山を越えて1350mのカトマンドゥまで僅か12時間足らずで着いたことが本当に不思議に思えた。 尚、ヘリのチャーター料は15万円とのことだった。

ランタン谷への入口でもあるシャブルベンシ

ヘリポートの傍らのロッジでヘリの到着を待つ

シャブルベンシからヘリでカトマンドゥへ

カトマンドゥの市街

僅か20分ほどのフライトでカトマンドゥの空港に着く

今日から2泊する五ツ星のホテル『ハイアット・リージェンシー』に着くと、一日違いでB.Cから同じルートを辿ってきたトレッキングチームを引率する貫田さんが迎えてくれた。 シャワーを浴びてから、間もなく帰国するトレッキングチームとホテルのテラスで歓談する。 トレッキングチームを見送ってから、あらためてホテル内のイタリアンの店で登山終了の杯を上げた。

五ツ星のホテル『ハイアット・リージェンシー』

ホテルで貫田さんに迎えられる

ホテルの室内

ホテル内のイタリアンの店

ラムステーキ

ティラミス

5月27日、メンバー各自ゆっくり寝坊して朝食のバイキングを堪能する。 朝食後にiphoneで明日のエアーチケットの予約をすると、ソウル経由の大韓航空のチケットが諸費用込みで6万円で買えた。 大韓航空のエコノミーでは預託荷物が23キロまでの1個が無料で、2個目は100ドルのオーバーチャージが掛かるが、今回の40キロほどの荷物の時はキロごとにオーバーチャージを計算されるよりも安上がりだ。

カトマンドゥで宿泊したホテル『ハイアット・リージェンシー』

ホテルのプール

朝食のバイキング

ホテルから見たボダナートのストーゥパ(仏塔)

午後は皆でホテルの正門からタクシーに乗り、倉岡さんの馴染みのハチミツ専門店に行く。 土産物用のハチミツを買い、近くの喫茶店で昼食を食べてから三々五々歩いてタメルに向かう。 タメルでラサに行く前に下見をしておいた土産物を買い漁ったが、意外にもチベット側からのエベレストの写真やポスターの種類は少なかった。 タメルからはタクシーでホテルに戻り、夕食は昨日と同じホテル内のイタリアンの店で食べた。

ホテルの玄関からホテルの正門へ

特産品のハチミツ専門店

喫茶店で昼食を食べる

タメルに土産物を買いに行く

タメルの紅茶専門店

夕食は昨日と同じホテル内のイタリアンの店で食べる

ペペロンチーノ

5月28日、今日もゆっくり寝坊して朝食のバイキングを堪能する。 午前中は荷物の整理をしながら部屋で寛ぎ、2時にホテルをチェックアウトする。 帰国する便は皆と違うが出発は同じ夜の7時台なので、スバシがホテルに迎えにくる4時半まで居心地の良いホテルのロビーで時間を潰す。

スバシと一緒にエージェントの車で空港に着くと、違うホテルに泊まっていたアンドレアスやヨーロッパ隊のメンバーと再会した。 スバシに見送られ皆それぞれの帰途につく。 大韓航空に乗るのは久しぶりだったが、ネパールからソウルまでが6時間半、ソウルから成田までが2時間半の合計9時間なので、他の便に比べて乗機時間は一番短く、乗り継ぎ時間も短かったので楽だった。 ソウルのインチョン空港は以前と比べて立派になっていた。

朝食のバイキング

ホテルからカトマンドゥの空港へ

カトマンドゥの空港

空港でアンドレアスと再会を誓う

空港でスバシに見送られる

皆それぞれの帰途につく

カトマンドゥから大韓航空でソウルへ

ソウルのインチョン空港

今シーズンのエベレストはネパール側からの登頂者が644人、チベット側からの登頂者が241人の合わせて885人が登頂し、昨シーズンの807人を上回ったと伝えられている。 一方で渋滞などによる死者は11人で、2015年以来一番多かったようだ。

今シーズンのチベット側のルートはサイクロンなどの影響もあり、山頂までフィックスロープが固定されたのが5月22日と例年に比べて異常に遅かった。 その直後の23日は好天の予報が出ていたが、この日は渋滞が予想されたため登頂は避け、同じような予報だった翌24日の登頂を目指したが、23日の風が予報よりも強く、最終キャンプ地のC.3(8300m)へ行くことが出来なかった。 サミット・デイとなった23日は予想以上の大渋滞となり、それが原因で行動を一部共にしていたヨーロッパ隊のメンバーの一人が亡くなるという大きな事故が起きてしまった。 今回のようなリスクが想定される場合、あくまで登頂の栄誉を選ぶか、安全を最優先に行動するかは登っている隊(人)の考え方次第で、私は後者を選んだ倉岡さんの判断は正しかったと思うし、私自身もそうすることを望んでいた。 悔やまれるのは、あと一歩のところで登頂出来なかったという事実だけだ。

残念ながら夢にまで見た世界最高峰への登頂は叶わなかったが、2か月近い遠征期間中にあったさまざまな出来事や、出会った方々との想い出は一生忘れることはないだろう。 リベンジするか否かについて今は全くの白紙だ。