クーンブ山群 Ⅰ

【クーンブ山群】

星の数ほどあるネパールの山の中で今一番登りたい山は、エベレストを盟主とする『クーンブ山群』の名峰アマ・ダブラム(ネパール語で“母の首飾り”6856m)だ。 アマ・ダブラムの存在を初めて知ったのは海外登山を始めてからだが、ルクラからエベレストに通じる通称“エベレスト街道”の途中にあるマッターホルンのように独立したひときわ印象的な山として、どのガイドブックや写真集にも必ず載っている有名な山だった。 ネパールには行ったことがなく、当時はヒマラヤの山々も殆ど知らなかったので、エベレストを始めとする8000m級の高峰と同じようにアマ・ダブラムを登山の対象とはしていなかったが、その後南米の6000m級の山々をいくつか経験し、いつかは同峰にチャレンジしてみたいと機会を窺っていた。 何人かの山の知り合いがアマ・ダブラムに登ったことを知って、2年前の秋にようやく同峰を登ることを決めたが、この時はガイドの平岡さんに、より標高の高いマナスル(8163m)を先に登ることを勧められ、昨年は参加を検討していた公募登山隊のHIMEXと日程が合わず、急遽寂峰のヒムルン・ヒマール(7126m)に登ることになり、3回目のネパールでようやく同峰を登る機会を得た。

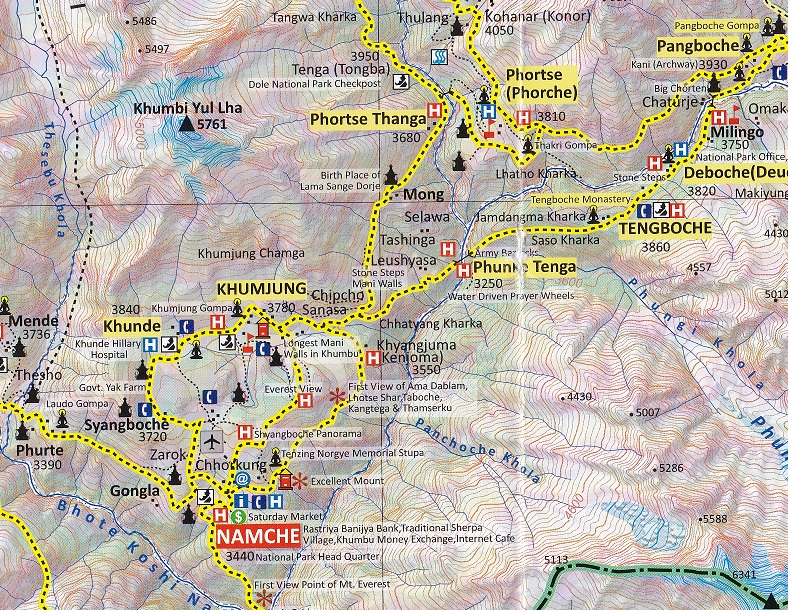

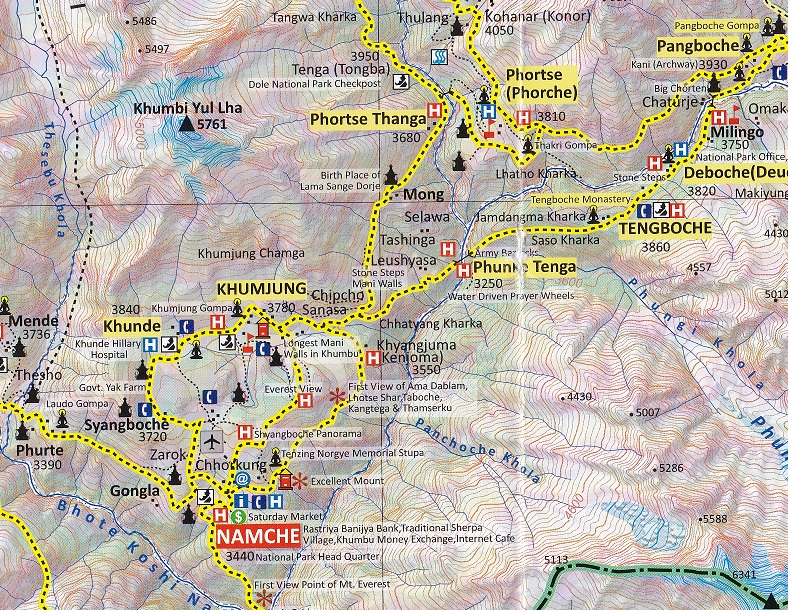

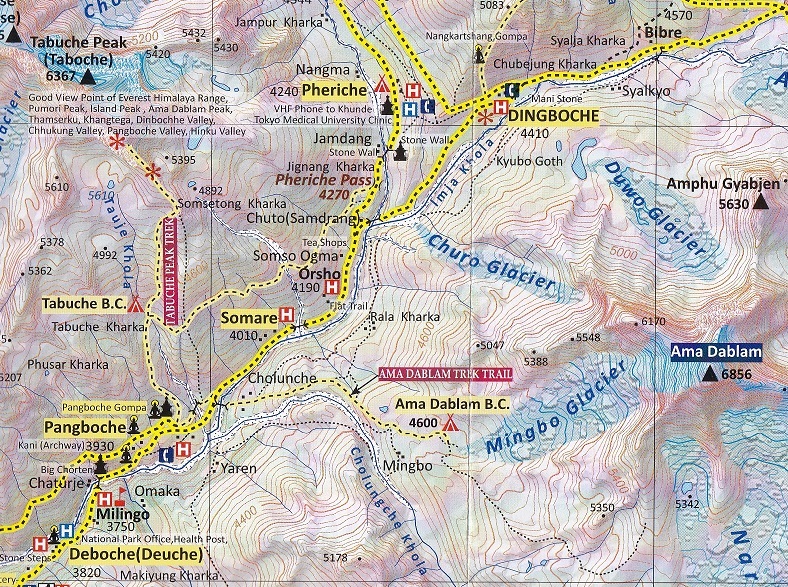

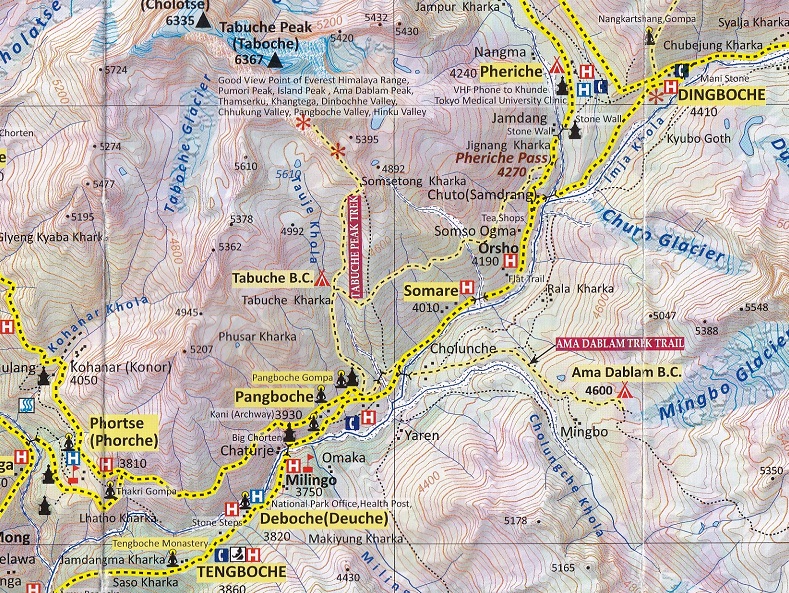

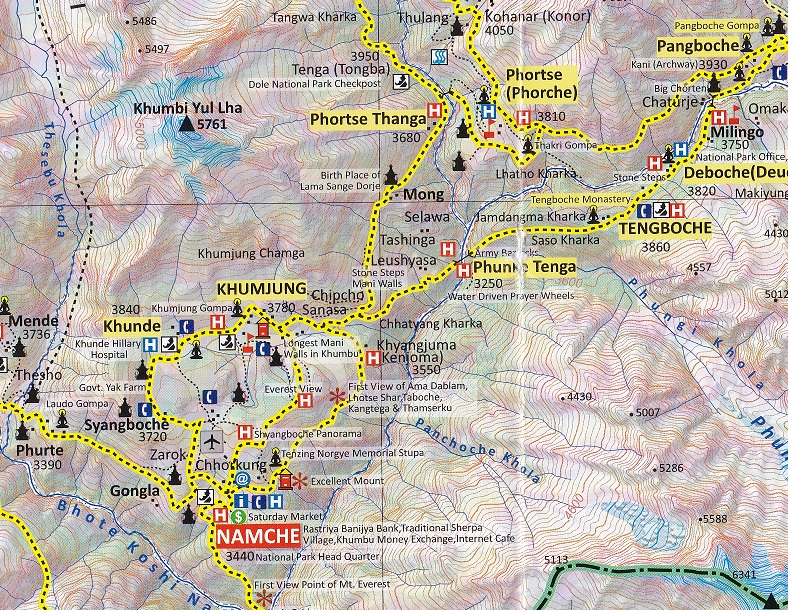

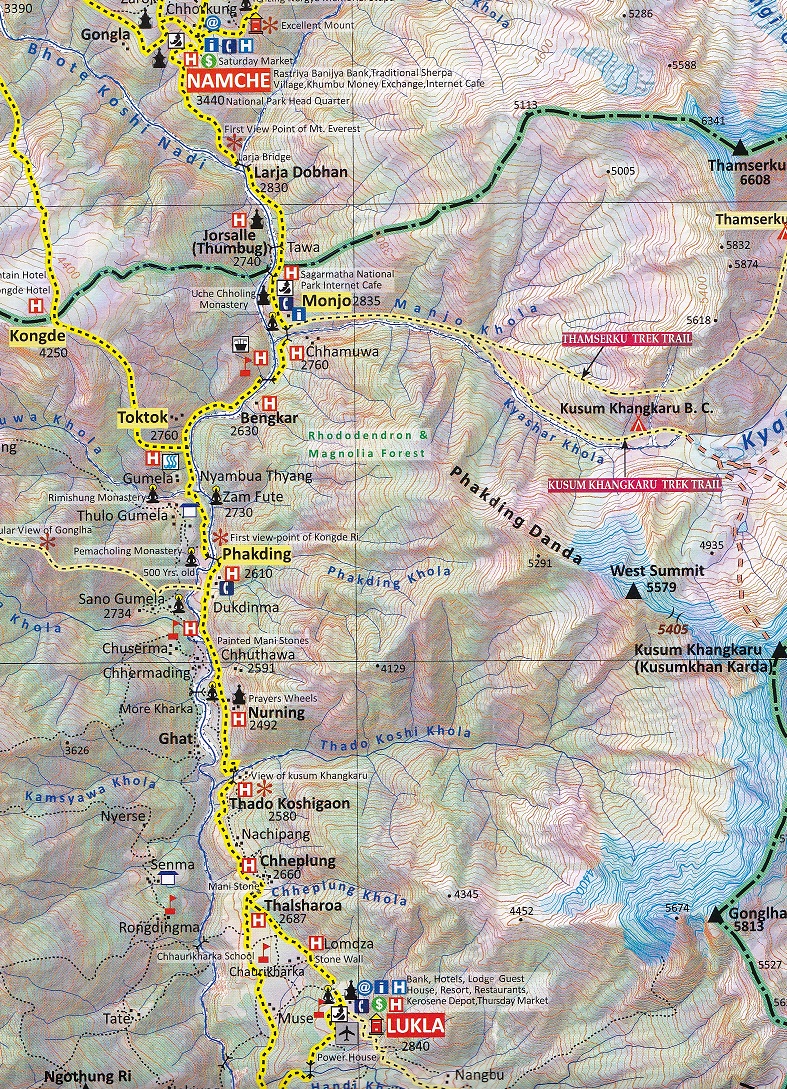

今回のアマ・ダブラム登山の具体的な日程等については、昨年のヒムルン・ヒマールのB.Cで平岡さんと話を進め、ルクラ(2840m)を起点にエベレスト街道では最もポピュラーなカラ・パタール(5550m)の丘を登って高所順応を図り、アマ・ダブラムの近くに聳える人気のアイランド・ピーク(6189m)を登ってからB.C入りするという欲張りなプランとした。 これはエベレストはもちろんのこと、クーンブ山群の秀麗な山々を初めて見る好奇心に加え、仮にアマ・ダブラムに登れなかった時に一つでもクーンブ山群の山を登っておきたいという考えと、ネパールに行ったことがない妻を是非連れていきたいという思いがあったからだが、図らずも今回は山仲間の節子さんも妻と一緒にアイランド・ピークまでご一緒することとなった。 節子さんとは13年前のキリマンジャロ、8年前のヨーロッパアルプスに続いて3回目の海外山行となった。

出発の1か月半ほど前に参加メンバーが決まり、9月の第1週に小川山の金峰山荘で親睦会を兼ねた説明会とユマールによる岩壁登攀の訓練が主催者のガイドの平岡さんにより行われた。 アマ・ダブラムの参加メンバーは昨年のヒムルン・ヒマールでご一緒した泉さん(JCC)と滝口さん、泉さんと同じ山岳会の先輩の岩野さん、2年前のマナスルのB.Cで知り合った工藤さん、広島山岳連盟の山村さん、各地の山小屋で働きながら世界の山を目指す20代の若い田口さんの7名となった。 田口さんとは昨年5月の塩見岳でお会いしていたことが分かって驚いた。

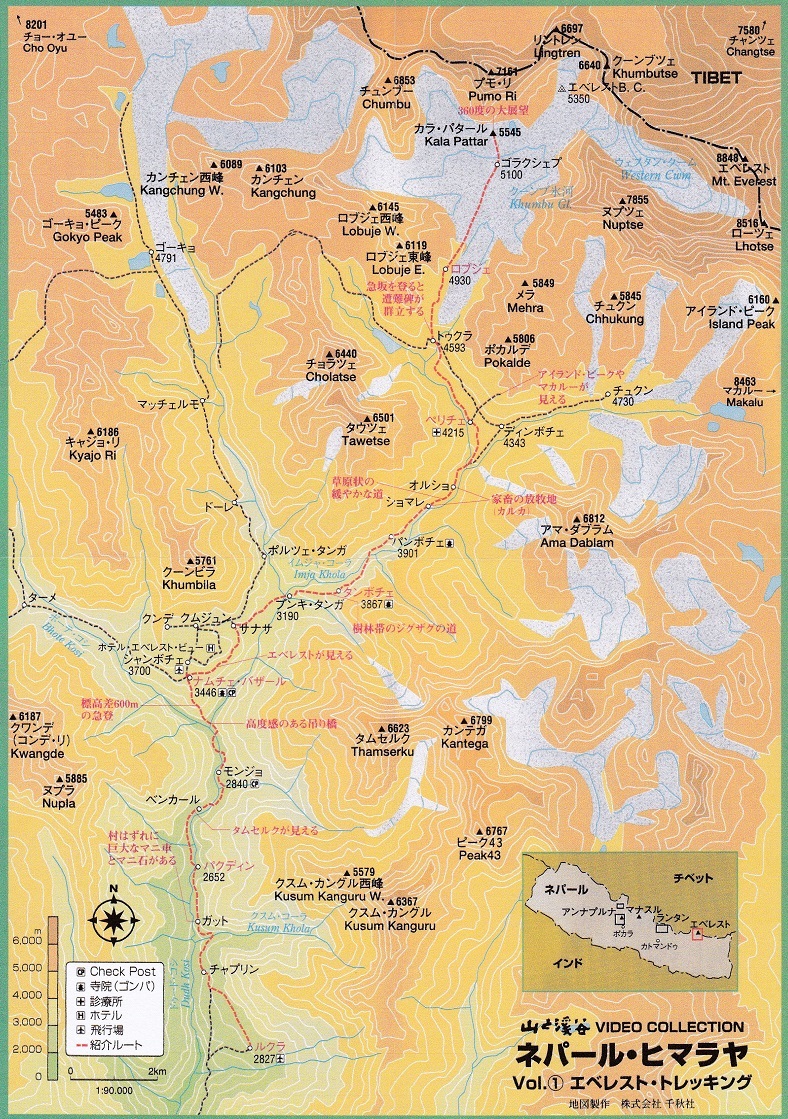

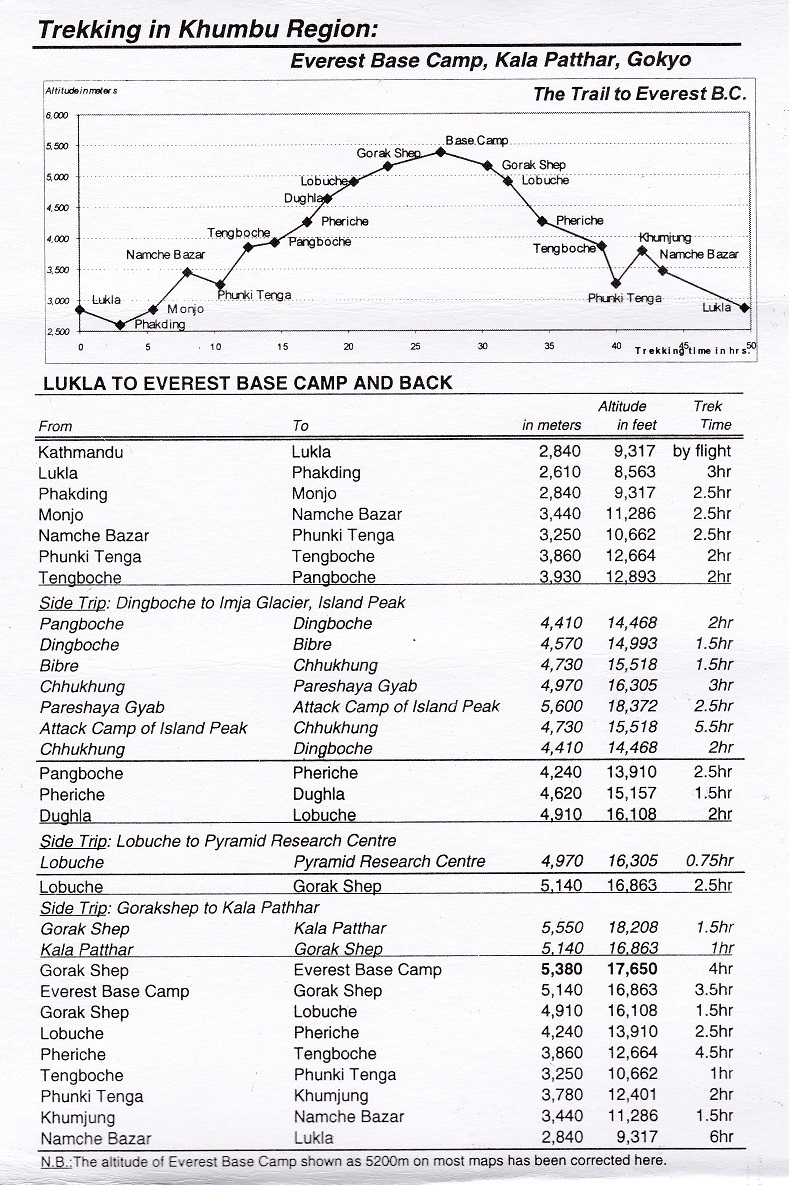

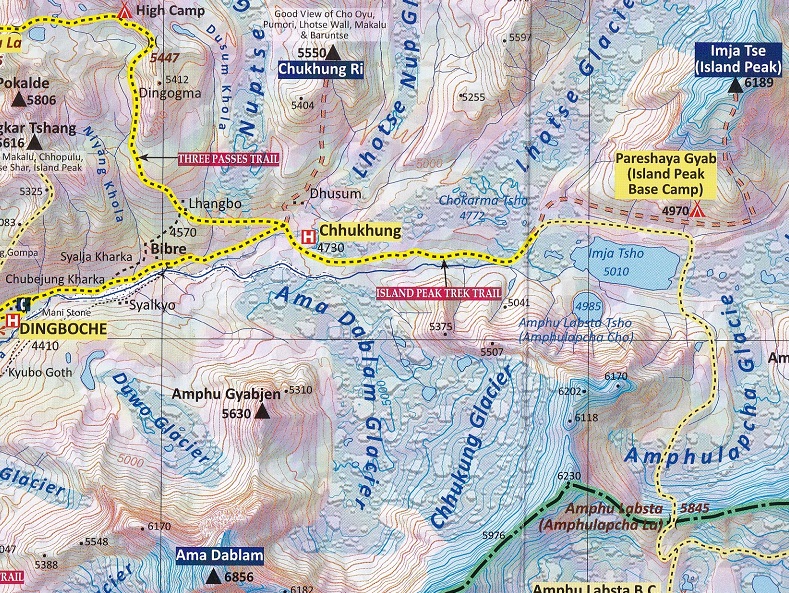

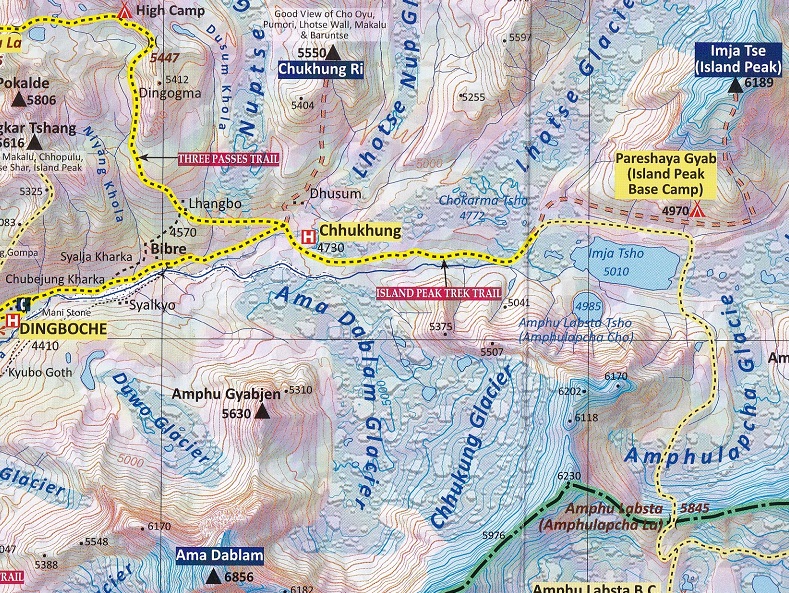

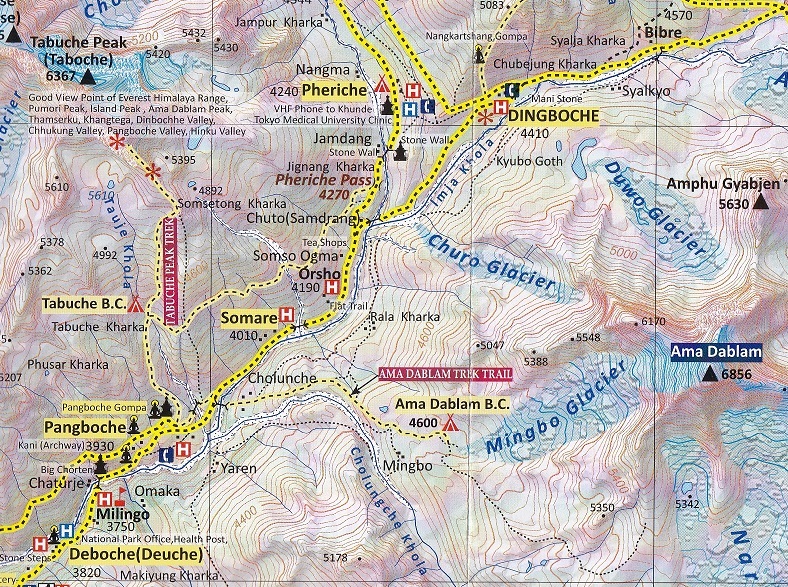

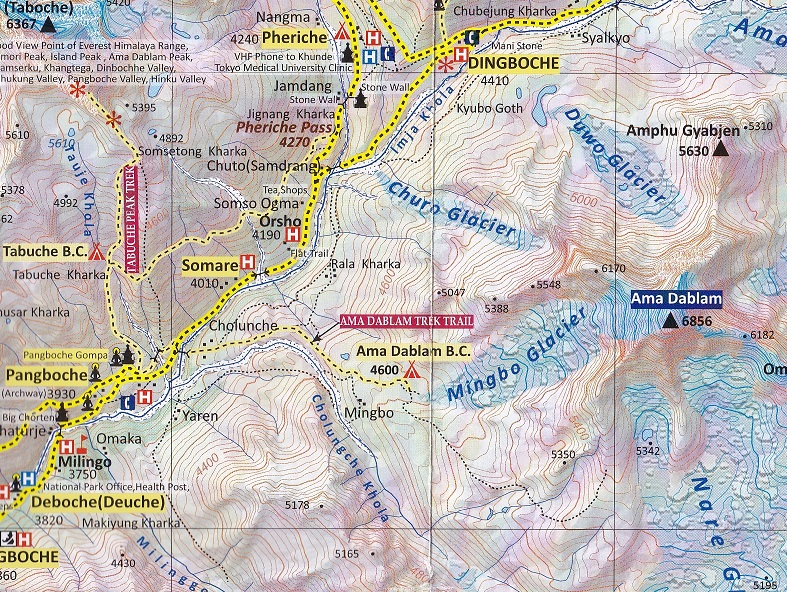

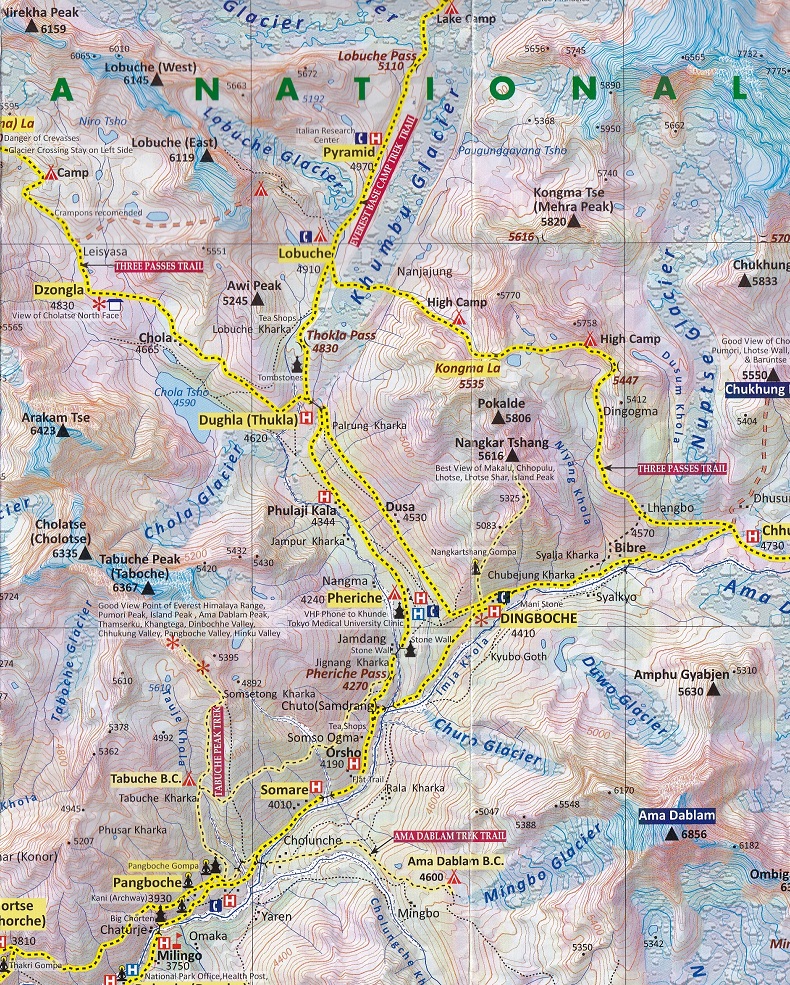

エベレスト街道の概略図(ルクラからカラ・パタール)

パンボチェからポルツェの間から見たアマ・ダブラム

小川山でのユマールによる岩壁登攀の訓練

アマ・ダブラム登山隊のメンバー(ルクラの飛行場にて)

2013年10月12日、観測史上最も遅い真夏日を記録した日の夜に羽田空港で節子さんと落ち合い、深夜発のタイ航空の便でバンコクのスワンナプーム空港に向かう。 搭乗前にEチケットへのクレジットカード番号の記載もれによる発券トラブルはあったものの、3年続けて全く同じ便、同じスケジュールなので気は楽だ。 今回はB.Cでの滞在日数が少ないので、極力無駄な物や贅沢品を省いた結果、荷物は30キロほどに収まったので、EMSによる別送をやめ、機内持ち込みの荷物を8キロ、預ける荷物を22キロにしたところ、運良く超過料金なしで済んだ。 バンコクまでは約6時間で時差は2時間、スワンナプーム空港での乗り継ぎが約5時間でバンコクからカトマンドゥまでは約3時間、時差は1時間15分である。 昨年同様、スワンナプーム空港では出国ロビーのリクライニングチェアで寛いでいたが、タイの国力が低下したのか、傍らに設置されている6台の無料のネットPCは全て壊れたままだった。

カトマンドゥへ向かう機内では運良くビジネスクラスで余ったというぶ厚いステーキを昼食に食べれた。 今日のネパールは良い天気のようで、着陸前に“窓からヒマラヤの山が見えます”というアナウンスがあった。 定刻どおり正午過ぎにカトマンドゥのトリブヴァン空港に着く。 入国審査と同時に行う観光ビザの申請の列は比較的短く、1時間以内の待ち時間で済み、30日間の滞在用のビザで40ドルの料金を支払った(30日を超えた場合は、出国の際に追加料金支払う)。 空港に迎えにきてくれたガイドの平岡さんと落ち合い、エージェントのマウンテン・エクスペリエンスの車で昨年と同じホテル『アンナプルナ』へ向かう。 3回目ともなると、カトマンドゥ市内の埃っぽさと独特な匂いが懐かしく感じられる。 ちょうど『ダサイン』というネパールの秋祭りの期間ということで、市内は車の渋滞が全くなく拍子抜けした。

明日は急遽4時に起床して朝一番のフライトでルクラに向かうことになったので、ホテルで少しだけ寛いでからフロントでルピーに両替をし、三人でタメル(外国人観光客向けの商店街)に雑貨の買い物と土産物の下見に出掛けた。 ネパールが初めての妻と節子さんは、独特の雰囲気が漂う喧噪のタメルに目を白黒させていた。 タメルのちょうど中ほどに新しいスーパーマーケットがオープンしていたが、店内のいたるところに制服のガードマンの姿が見られ違和感を覚えた。

夕食は前日の便でカトマンドゥに来ていた村山さんや田口さんと一緒にすることになり、タメルの近くにある『デチェリン』という有名なガーデンレストランで、チベット料理のギャコク(鍋)のコースに舌鼓を打った。

バンコクのスワンナプーム空港の出国ロビーのリクライニングチェアで寛ぐ

カトマンドゥのトリブヴァン空港に迎えにきてくれたガイドの平岡さんと落ち合う

4ツ星のホテル『アンナプルナ』

寸暇を惜しんでタメルに雑貨の買い物と土産物の下見に出掛ける

タメルのちょうど中ほどに新しいスーパーマーケットがオープンしていた

タメルの近くにある『デチェリン』という有名なガーデンレストランでの夕食

チベット料理のギャコク(鍋)

【エベレスト街道】

10月13日、昨夜の打ち合わせどおり4時に起床してロビーに集合する。 深夜に到着した泉さん・岩野さん・工藤さん・滝口さんとロビーで再会し、再度荷物の仕分けをしてから、迎えに来たサーダーのパサン(昨年のヒムルン・ヒマールと同じ)と共にエージェントの車で空港に向かう。 空港にはタシとチェリンの二人のスタッフが待っていた。 早朝にも関わらず、気象状況に左右されやすい不確実なルクラへのフライトのリスクを避けようとする大勢の人達で空港のロビーは混雑していた。 ランチボックスの朝食を食べながらフライトの順番を待つ。 山岳地帯にあるルクラの空港は滑走路が短く管制塔もないため、数台の小型機が有視界飛行で運航している。 出発時間や1日の便数などは決まっておらず、明るくなってから先着順に乗客を乗せていくという独自のスタイルだ。 飛行機の整備状態が悪く、数年に一度着陸に失敗しているということで本当に怖い。

今朝のカトマンドゥはどんよりとした曇り空だったので、飛行機が飛ぶかどうか心配だったが、7時前に男性陣が、7時に女性陣が相次いでカトマンドゥを飛び立つことが出来た。 単発の古い小型機はパイロットと助手を含めて10人乗りで、穴の開いた内側の側壁から冷たい風が容赦なく吹き込んできてとても寒かった。 残念ながら山岳地帯に入っても曇天が続き、機上からのヒマラヤの大展望は叶わなかったが、インド洋沖で発生した大型のサイクロンが近づいているとのことで、飛行機が飛べただけでもラッキーだった。

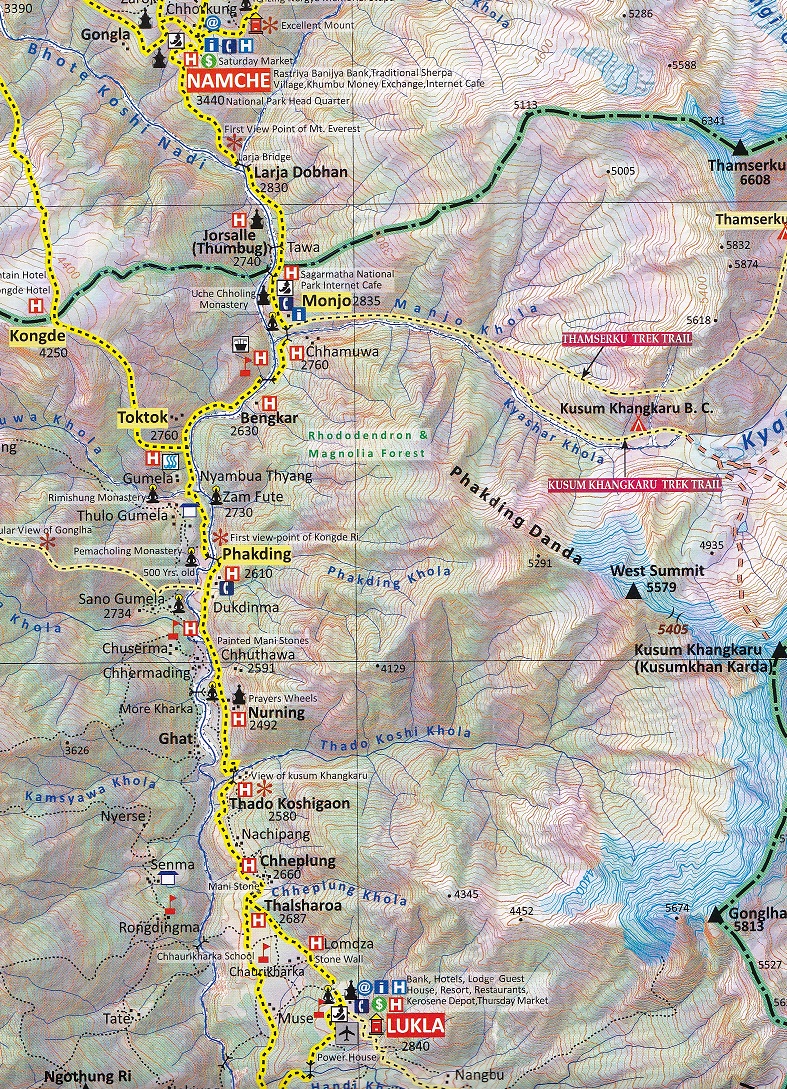

40分ほどで山間にあるこぢんまりとしたルクラの空港(2840m)に着くと、滑走路脇には荷物の到着を待つ大勢のポーター達の姿が見られた。 空港には車道が通じておらず、滑走路から直接“エベレスト街道”のトレッキングルートに入る。 道の両脇にはトレッカー向けのロッジや土産物屋が所狭しと軒を並べていた。 ポーター達への荷物の配分をする間、ルクラでは一番上等な『ナマステロッジ』で長いティータイムとなった。 昨年のヒムルン・ヒマールのスタッフだったフィンジョの弟というチェリンが道案内役となり、ようやく9時に出発となった。

集落の外れには国立公園のチェックポストがあり、その先のゲートをくぐると長い下り坂となった。 良く整備されたトレッキングルートは石畳となっている区間も多く、随所にロッジや売店が点在していた。 しばらくすると左手にドゥードゥ・コシ(川)が見えるようになり、以後エベレスト街道はこの川を遡ることになる。 鉄製の吊橋を何本か渡り、緑濃い山村風景の中を歩く。 昼食に入ったロッジでは、ネパールらしく食事が出てくるまで1時間以上も待たされてしまった。 昼食を食べていると、とうとう鉛色の空から雨が降り出した。 昼食後は傘をさして歩いたが、雨足は次第に強くなってきて寒かった。

当初の予定では今日はパクディン(2610m)までだったが、明日はさらに雨が強くなるという予報だったので、その先のモンジョ(2840m)まで行くことになった。 3時にモンジョのロッジに着いたが、暖かい衣類が入った荷物がまだ届かないので、食堂の薪ストーブに火を入れてもらい暖をとる。 運悪く私の荷物を背負ったポーターが、雨除けのカバーを持ってなかったので、中の衣類の大半が濡れてしまい、寛ぐ間もなく乾かすことに専念する。 夕食は全員一緒にダルバートを注文した。 ダル(豆)スープが美味しく、お替りをして食べた。 妻と節子さんはネパールで初めてのロッジ泊だ。 夜は9時に寝たが、日付が変わる頃から軽い動悸で眠れなくなり、早くも軽い高度障害の症状が見られた。

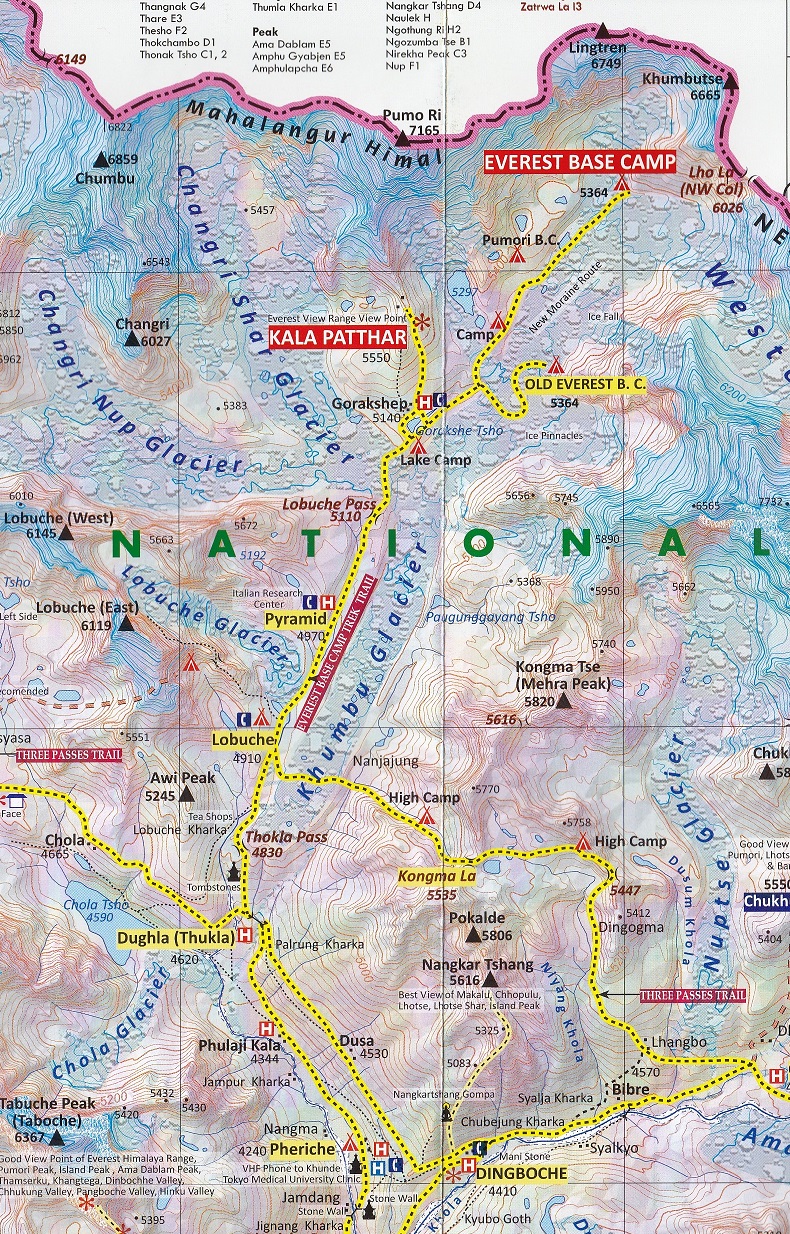

エベレスト街道の行程表

ルクラ (2840m) ⇒ パクディン (2610m) ⇒ モンジョ (2840m)

未明に空港に着く

スタッフのタシ

大勢の人達で空港のロビーは混雑していた

車で小型機の滑走路に向かう

10人乗りの単発の小型機

曇天で機上からのヒマラヤの大展望は叶わなかった

こぢんまりとしたルクラの空港

滑走路脇には荷物の到着を待つ大勢のポーター達の姿が見られた

短い空港の滑走路

道の両脇にはトレッカー向けのロッジや土産物屋が所狭しと軒を並べていた

『ナマステロッジ』でのティータイム

スタッフのチェリン

集落の外れにあった最初のチェックポスト

鉄製の吊橋を何本か渡り、緑濃い長閑な田園風景の中を歩く

トレッキングルートは良く整備されていた

昼食の焼そばとモモ(蒸し餃子)

雨足は次第に強くなってきて寒かった

当初の宿泊予定地のパクディン

宿泊したモンジョのロッジ

食堂の薪ストーブで温まる

シンプルなロッジの寝室

10月14日、昨日からの雨は止まずに降り続いていた。 5時半に起床すると、動悸は無くなったが少し軽い頭痛がした。 6時に朝食を食べて7時に出発の予定だったが、雨足が強かったので7時半過ぎの出発となった。 エベレスト街道を何度も歩いている滝口さんや田口さんもこんなことは初めてだと言っていた。

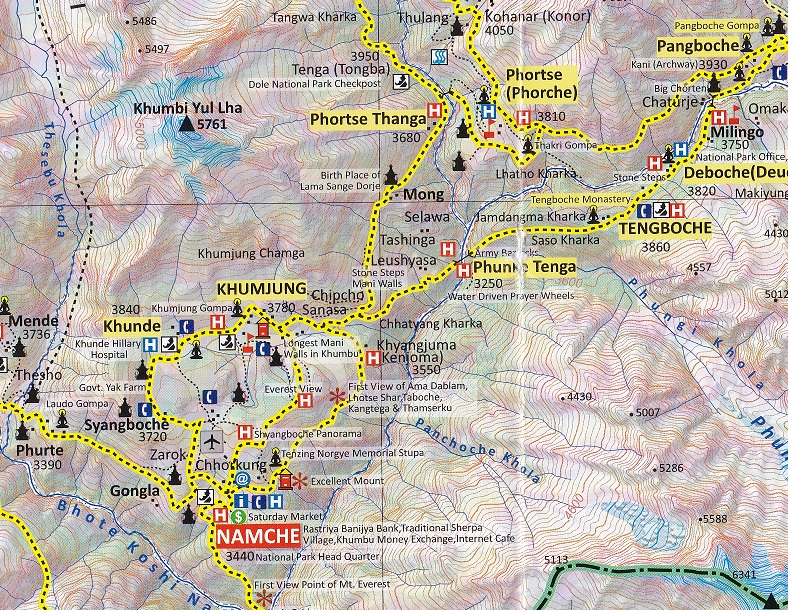

今日はナムチェ(3440m)までの数時間の短い行程だ。 雨も2日目となると精神的にも慣れてくる。 歩き始めてからすぐにチェックポストがあり、その後もナムチェまでの間に3か所もあった。 3本目の吊り橋の手前からドゥードゥ・コシ(川)の水辺から離れ、長い石の階段を登る。 新しい吊橋を渡り、対岸の尾根をジグザグにぐんぐん登っていくと、休憩するのにちょうど良い広場があった。 ここから初めてエベレストが樹間から見えるらしいが、もちろん今日は全くダメだ。 広場から先では傾斜が緩み、間もなく前方にナムチェの集落が見えてきた。 最後のチェックポストでは、盗難が多いためか、所持しているカメラのメーカーを各人が聞かれた。

予想よりも早く、正午前にすり鉢状の山の斜面に広がるナムチェの村に着いた。 エベレスト街道の中では一番大きな村だが、想像していたよりも小さく感じた。 村の中心部に進むと道は狭い石の階段となり、その両側にロッジと土産物屋が所狭しと軒を並べていた。 予約してあったロッジに入り、食堂で暖かいミルティーを飲んで一息つく。 到着後の体調は昨日よりも良かったので、SPO2(酸素飽和度)はまだ測らないことにする。 着替えを済ませ、昼食は関西うどん風のトゥクパを食べる。 昼食後はまた濡れた荷物を乾かす。 今日は寝袋が濡れていた。

3時に近くのカフェ『ナムチェ・ベーカリー』に行き、ティ-タイムを楽しむ。 垢抜けたカフェでケーキやパンの種類が多く、また注文したケーキも美味しかった。 コーヒーやケーキの値段は300ルピーから400ルピー(邦貨で330円から440円)で日本と変わらない。 雑貨店で買ったミネラルウォーターは1リッター100ルピー(110円)だった。 再び雨足が激しくなってきたので、村内の散策は最小限に留め、ロッジの部屋で寛ぐことにした。 夕食は各々が好みに合わせて注文し、モモ(蒸し餃子)やフライドライス(炒飯)などを食べた。 スタッフの話では今年の秋は降雪が多く、昨年行ったヒムルン・ヒマールでも雪崩で3名亡くなったとのことだった。

朝食のリンゴパンケーキ

雨足が弱まるのを待つ

雨も2日目となると精神的にも慣れてくる

最初のチェックポスト

モンジョの集落の外れからドゥードゥ・コシ(川)の水辺へ下る

1本目の吊橋

二つ目のチェックポスト

ドゥードゥ・コシ(川)の左岸を歩く

3本目の吊橋(下の吊り橋は以前の古いもの)

尾根をジグザグにぐんぐん登る

エベレストが樹間から見えるという休憩広場

三つ目のチェックポスト

ナムチェの村

村の中心部に進むと、道は狭い階段となった

昼食は関西うどん風のトゥクパを食べる

カフェ『ナムチェ・ベーカリー』でティ-タイムを楽しむ

ロッジと土産物屋が所狭しと軒を並べる

泊まったロッジ

夕食は各々が好みに合わせて注文した

10月15日、夜中に3~4回軽い頭痛で目が覚める。 冷たい雨が降り続いているので暖房の無い寝室は寒い。 村の周囲にある山々の山肌はかなり下まで白くなっていた。 恐らく高い山では相当量の積雪となっていることだろう。

今日は昨日以上に楽な行程で、シェルパ族の故郷として知られるクムジュンの村(3780m)に向かう。 雨が小降りになるのを待って9時に出発。 メインストリートの狭い石の階段を登り、眼下にナムチェの村を見下ろしながら急な坂道を登る。 1時間近く登ると『エベレスト・ビュー・ホテル』との分岐があり、その手前で休憩していると、意外にも昨年のヒムルン・ヒマールで一緒に山頂に立ったフィンジョ(チェリンの弟)が、わざわざ見送りに下から駆けあがって来てくれ、嬉しい再会となった。 天気が悪いので『エベレスト・ビュー・ホテル』には立寄らず、最短距離でクムジュンに向かう。

道は一変して緩やかになり、シャンボチェの空港跡(現在はヘリポート)を左手に見ながら、石造りの古いチョルテン(仏塔)がある丘を過ぎると、明るく開けた峠に出た。 晴れていればここからアマ・ダブラムはもちろん、エベレストやローツェが一望出来るらしい。 峠から石の階段を急降下すると、足下にクムジュンの村が見えてきた。 村の入口にはヒラリー卿が建てた学校があった。 村の入口の門をくぐり、“メンダン”というマニ石を並べた長い壁に沿って歩いていくと、新しい2基のチョルテンが建つ広場があり、そこがもう今日宿泊するプルバ(ラッセル・ブライス隊のサーダー)が経営するロッジだった。 順応を兼ねているものの、昨日以上に楽な行程で、僅か1時間半ほどしか歩かなかった。

ロッジではプルバと二年ぶりに再会した。 今シーズンのラッセルの隊のアマ・ダブラム登山は、私たちが登るノーマル・ルートの北西稜からではなく、まだ未踏の北稜からアタックすることになっており、石川直樹さんと登山家の平出和也さん、そして隊のガイドの田村真司さんの三人の日本人がエントリーしている。 お昼はララ・ヌードル(インスタントラーメン)を食べる。 昼食後に初めてSPO2を測ってみると、私が86(脈は70)で妻は89(脈は74)だった。 ロッジには他に唯一日本人の中年のご夫婦がいた。 ゴーキョ・ピーク(5360m)へのトレッキングに行く予定だったが、ゴーキョ(4750m)から先では積雪が1mほどあるとのことで引き返してきたとのことだった。

ようやく雨が小降りになってきたので、カフェに行くことを目的に村の散策に出掛ける。 クムジュンの村は寒村かと思っていたが、家々の屋根は緑色に統一され、整然と建ち並んでいたので驚いた。 村外れの丘の上に建つ『ヒラリー・チョルテン』と名付けられた記念碑までのんびり歩いていくと、ようやく三日間降り続いた雨が止んだ。 ここも展望が利くポイントなのだろうが、まだまだ青空は望めない。 帰路は村に一軒だけある垢抜けたカフェでのんびり寛ぐ。 ケーキやパンの種類はナムチェのカフェに比べると格段に少ないが、アップルスチュードルが美味しかった。 ネパールではリンゴが良く食べられているようだ。

ロッジに戻ると、今度はパサンの弟のタシ(昨年のヒムルン・ヒマールのスッタフ)が現れた。 今シーズンはラッセルの隊に参加しているとのことだったが、さすがにエベレスト街道は彼らのホームグラウンドなんだと改めて感じた。 カトマンドゥでB.Cへ直行するよう手配したアタック用の服や登攀具一式も雨で濡れてしまったので、急遽それらの荷物をクムジュンのロッジに集めることになった。 夕食は皆それぞれ新しいメニューにチャレンジしていたが、ピザは美味しくなかった。 天気は徐々に回復し、夕食後は満月に照らされた神々しいアマ・ダブラムが初めて見え、皆で撮影大会となった。 寝る前のSPO2は88、脈拍は62だった。

ナムチェ (3440m) ⇒ クムジュン (3780m)

村の周囲にある山々の山肌はかなり下まで白くなっていた

朝食のフレンチトースト

小雨の中を歩き始める

ナムチェの村を見下ろす

フィンジョと再会する

大きな石造りの古いチョルテン(仏塔)がある丘

クムジュンの手前にある明るく開けた峠

峠から石の階段を下ると、足下にクムジュンの村とヒラリーが建てた学校が見えた

クムジュンの村の入口の門

プルバが経営するロッジ

二年ぶりにプルバと再会する

ロッジの寝室

ララヌードル(インスタントラーメン)

村の散策に出掛ける

村外れの丘の上に建つ『ヒラリー・チョルテン』と名付けられた記念碑

クムジュンの村は家々の屋根が緑色に統一され、整然と建ち並んでいた

垢抜けた 喫茶店でのんびり寛ぐ

アップルスチュードル

タシと再会する

夕食は皆それぞれ新しいメニューにチャレンジしていた

夕食のピザ

夕食後は皆で撮影大会となった

満月に照らされた神々しいアマ・ダブラムが初めて見えた

10月16日、昨夜はようやく頭痛もなく眠れた。 起床後のSPO2は86、脈拍は63だった。 天気予報では曇りだったが、朝5時半に目が覚めると窓からアマ・ダブラムが見えていた。 外に出て写真を撮っていると、岩野さんと節子さんも起きて来た。 岩野さんが昨日通った峠まで行くということで後を追う。 節子さんに飴をもらい、はやる気持ちを抑えながらゆっくりと時間を掛けて石の階段を登って峠へ向かう。 振り返ると村の背後にはクムジュンの村人が“水の神様”と崇めるクーンビラ(5761m)が新雪を纏って鎮座していた。 空が明るくなり、四方八方に白い峰々が見え始めた。 たまたま通りかかった地元の人に一番奥の山の名前を聞くと、それがエベレストだった。 ロッジから20分ほどで峠に着くと、そこからは昨日までとは全く違う大展望が待っていた。 エベレスト、ローツェ(8516m)、アマ・ダブラム、タウツェ(6367m)、タムセルク(6608m)、カンテガ(6779m)といったエベレスト街道から仰ぎ見るクーンブ山群の山々が一斉に眼前に顔を揃えたのみならず、峠の反対側にはロールワリン山群にも通じるコンデ・リ(6187m)やパルチャモ(6273m)なども大きく望まれ、ネパールが初めての節子さんのみならず、皆興奮が覚めやらなかった。

ロッジに戻って朝食を食べ、昨日の夕方ロッジに届いたアタック用の服や登攀具を点検すると、予想どおり羽毛服を始め殆どの荷物が雨で濡れていたので、ロッジの裏庭にブルーシートを広げて天日干しすることになった。 作業が終了した後、予定どおりクムジュンの村と隣接するクンデの集落の裏山のクンデ・ピーク(4200m)に高所順応のハイキングに出掛ける。 昨日までとは違うまずまずの青空で、アマ・ダブラムとタムセルクがすっきりと望まれた。 クンデの集落もクムジュンの村と同じように屋根の色を緑に統一していた。 クンデ・ピークはトレッキングルートではないため、私達以外は誰も歩いていない。 足取りも軽く、ロッジから1時間少々で4000m付近にある展望台に着いた。 あいにく今朝峠から見えたコンデ・リ方面は雲が上がってしまったが、垂涎のエベレストやローツェが遠望され、皆ではしゃぎながら写真を撮り合った。 展望台で充分山々の展望を満喫し、指呼の間のクンデ・ピークに向かう。 展望台から牧草地となっている尾根を辿り、30分足らずで地味なクンデ・ピークに着く。 山頂からはクンデの集落とクムジュンの村が良く俯瞰された。 順応が目的なので、1時間近く山頂で思い思いに寛いでから往路を戻る。 クムジュンの村のロケーションが素晴らしいことがあらためて良く分かった。

正午ちょうどにロッジに戻り、昼食を食べる。 食後にロッジの裏庭に天日干ししたアタック用の服や登攀具を見にいくと、急に小雨がパラつき始め、慌てて全ての荷物を撤収する。 暖炉に火を入れてもらい、引き続き食堂でアタック用の服や登攀具を乾かす。 まだ不安定な明日以降の天気を考え、雑貨屋で麻袋やビニール袋を妻に買ってきてもらう。 午後はのんびりと寛ぐ予定だったが、今日も荷物を乾かすことに追われ休む間もなかった。

夕食後に今回のスタッフの一員のナム・ギャルが挨拶しにきたが、昨年のヒムルン・ヒマールのスタッフのカルディンの兄ということだった。 パサンから、今日見たアマ・ダブラムは年末頃よりも雪が多く、向こう2週間以上は登れないだろうという話しがあった。 直感的にマッターホルンと同じように今シーズンの登頂は無理かなと思ったが、パサンは何度かこのような季節外れの大雪の経験があるようで、私達の日程なら大丈夫だと言った。 寝る前のSPO2と脈拍は86と67で、昨夜とあまり変わらなかった。

峠に着くとクーンブ山群の山々が一斉に眼前に顔を揃えた

峠の反対側にはコンデ・リが見えた

初めて見たエベレスト(中央奥)

クムジュンの村人が“水の神様”と崇めるクーンビラ (登山禁止)

羽毛服や登攀具をロッジの裏庭にブルーシートを広げて天日干しする

クムジュンの村から見たアマ・ダブラム

クンデの集落からクンデ・ピークへ

クンデ・ピークへの登りから見たタムセルクとカンテガ(中央左奥)

4000m付近にある展望台

展望台から見たアマ・ダブラム

展望台から見たテンギ・ランギ・タウ(6943m)

展望台からクンデ・ピークへ牧草地となっている尾根を辿る

クンデ・ピーク

クンデ・ピークからはクンデの集落(手前)とクムジュンの村(奥)が良く俯瞰された

昼食のチーズマカロニ

暖炉に火を入れてもらい、食堂でアタック用の服や登攀具を乾かす

チェリンの子供

ロキシー(焼酎)を楽しむ

夕食のタルカリ・ダルバート

スタッフのナム・ギャル

10月17日、当初の計画では、今日はプンキ・テンガ(3250m)を経てタンボチェ(3860m)に行くことになっていたが、スタッフからのリクエストで、急遽スタッフの何人かが住んでいるポルツェ(3810m)に行くことになった。 ポルツェもクムジュンと同様にシェルパ族の故郷のようだ。

夜中に再び雨が降ったようで、まだ天気は安定していない。 起床前のSPO2と脈拍は88と55で、就寝中の頭痛もようやく無くなった。 昨日の午前中は良く見えた山々は今日はその裾野しか見えない。 8時半にロッジを出発。 クムジュンの村外れから少し下り、クーンビラの山裾を緩やかにトラバースしながらモン・ラ(峠)(4150m)に登る。 晴れていればちょうど良い角度でアマ・ダブラムが眺められるので残念だ。 今日の目的地のポルツェやタンボチェの村がドゥードゥ・コシ(川)の流れる深い谷の対岸に見える。 10時過ぎにタルチョが四方に張り巡らされたチョルテンが建つモン・ラに着いた。 今日も半日行程で急ぐ必要は全く無いので、新しいロッジのテラスでティータイムとする。 チェリンと泉さん、岩野さん、田口さん達は峠で休まず、この先のポルツェ・タンガ(3680m)まで下っていった。

谷底のポルツェ・タンガへの下りは所々で勾配が急になり、息を切らしながら登ってくるトレッカー達と度々すれ違った。 ゴーキョへの道が分岐するポルツェ・タンガの一軒宿で寛いでいたメンバーと合流し昼食を食べる。 なぜかこのロッジの昼食はどのメニューも美味しくなかった。 昼食後はドゥードゥ・コシ(川)を鉄の橋で渡り、谷底から這い上がるようにポルツェへの坂道を登る。 村の入り口でドゥードゥ・コシ(川)の上流にチョ・オユー(8201m)が見えると田口さんに教えてもらった。

1時半に長閑なポルツェの村のロッジに着くと、昨日と同じプルバが経営するロッジだった。 ロッジはまだ新しく、トイレは様式の便座で水洗だった。 午後は天気が崩れ、村は霧に包まれてしまったので、日記を書いたりして過ごす。 夕食は定番のモモ(蒸し餃子)とフライドライス(炒飯)。 夕食後に今回のスタッフ一同がロッジに集まり、平岡さんから紹介があった。 明日はディンボチェ(4410m)まで行く予定だったが、その手前のパンボチェ(3930m)のゴンパでプジャ(祈祷)をやりたいというスタッフからのリクエストがあり、また予定が変更になった。 図らずも明日もまた半日行程となり、昨年のヒムルン・ヒマールに比べると全く楽なトレッキングだ。

クムジュン (3780m)⇒ モン・ラ (4150m)⇒ ポルツェ (3810m)

ヒラリー卿が建てた学校

クムジュンの村と背後に聳えるクーンビラ

クムジュンから見たタムセルク

クムジュンからモン・ラ(峠)へ

クーンビラの山裾を緩やかにトラバースする

タルチョが四方に張り巡らされたチョルテンが建つモン・ラ

モン・ラの新しいロッジのテラスでティータイムとする

モン・ラから見たポルツェの集落

谷底のポルツェ・タンガへ下る

ドゥードゥ・コシ(川)

ゴーキョへの道が分岐するポルツェ・タンガの一軒宿

昼食のスプリング・ロール(春巻)

ドゥードゥ・コシ(川)を渡り、谷底から這い上がるようにポルツェへの坂道を登る

長閑なポルツェの村

プルバが経営するロッジ 『 TASHI FRIENDSHIP LODGE 』

ロッジの寝室

3時のティータイムに夕食をオーダーする

ロッジの厨房で腕を振るうタシ

夕食のフライドライス(炒飯)

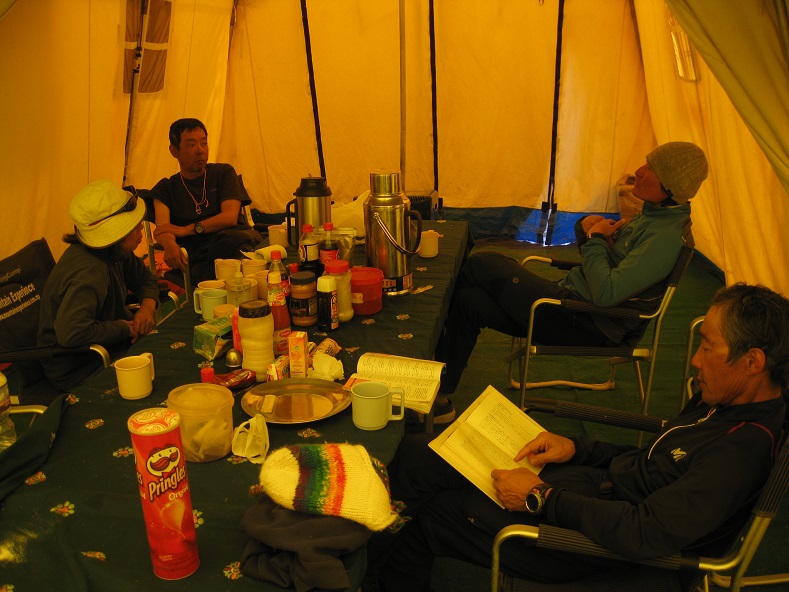

夕食後に今回のスタッフ一同がロッジに集まった

10月18日、夜中から僅かな頭痛が続き、熟睡出来なかった。 まだこの高さに完全に順応出来ていないようで驚いた。 それでも起床前のSPO2と脈拍は90と54で数値的には良好だった。 天気はまだまだ不安定で、山々には雲が取り付いていた。 今日も雨対策の荷物のパッキングが煩わしい。 今日は午後にプジャをするため、エベレスト街道で昔からある集落としては最奥と言われるパンボチェ(3930m)までの半日のトレッキングだ。

ポルツェからパンボチェへは基本的に山腹をトラバースしながら進んでいくが、地図では分からない小さな登り下りが多く、思った以上に楽ではなかった。 晴れていれば終始アマ・ダブラムを眺めながら歩けるが、今日は山が全く見えない。 雪のため独特の埃っぽさがないのが唯一の救いだ。 本来のエベレスト街道は、イムジャ・コーラ(川)が流れる深い谷の対岸に見えるタンボチェ(3860m)やデボチェ(3710m)の集落を辿るので、今日のルートはいわゆる“裏街道”だが、それでも歩いている人は結構多い。 この辺りでは4000mを少し超えた所が雪線となっているようで、トレッキングルートにも雪崩の跡が見られた。

目的地のパンボチェの集落が眼下に見えるようになった所が今日のルートの最高点(4050m)で、そこで休憩となった。 予定には無かったが、平岡さんの提案で希望者だけ順応のためさらに上まで登ることになり、トレッキングルートを外れて草付きの急斜面を登る。 ありがたいことに天気は徐々に回復し、エベレストやローツェが雲の間から見えるようになった。 ローツェの方が手前にあるためか立派に見える。 急斜面の登りはきついが、山が見え始めたので足取りは少し軽くなった。 1時間ほどマイペースでゆっくり登ると新雪が斜面を覆い始めたので、迷わずそこをゴールとした。 GPSでは4400mほどあるとのことだった。 順応のためしばらくそこで寛いでいたが、残念ながら眼前のアマ・ダブラムは雲の中で見えなかった。

草付きの急斜面を足早に下り、正午にトレッキングルートに戻ると、ようやくアマ・ダブラムに付いていた雲が取れ、皆の足が前に進まなくなった。 昼過ぎにパンボチェのロッジに到着。 エベレスト街道の本線と合流したため、ロッジやその周辺にはトレッカーの姿が多く見られた。

昼食を食べ、午後はロッジのすぐそばのゴンパ(僧院)でプジャ(祈祷)をしてもらう。 今回はB.Cでのプジャはやらないとのことで、少し淋しい気もした。 最奥の集落というパンボチェのゴンパは大きくて立派だった。 沢山の魔除けが飾られた本堂でラマ僧による日常のプジャが終わると、別棟の社務所で今回のアマ・ダブラム登山に向けて年配のラマ僧からの説教があり、最後に一人ずつラマ僧から名前を呼ばれて御守りのオレンジ色の紐を首に結んでもらった。

ロッジに戻って遅いティ-タイムの後、夕食は沢山の種類のものを少しずつ取り分けて食べた。 夕食後のSPO2と脈拍は88と58で、この高さではあまり良くなかった。

ポルツェ (3810m) ⇒ パンボチェ (3930m)

ポルツェの集落

ポルツェからパンボチェへは山腹をトラバースしながら進む

イムジャ・コーラ(川)が流れる深い谷の対岸に見えるタンボチェの集落

パンボチェが眼下に見える今日のルートの最高点

トレッキングルートを外れて草付きの急斜面を登る

天気は徐々に回復し、エベレストやローツェが雲の間から見えるようになった

1時間ほどマイペースでゆっくり登る

新雪が斜面を覆い始めたので、迷わずそこをゴールとした

草付きの急斜面を足早に下る

トレッキングルートに戻ると、ようやくアマ・ダブラムに付いていた雲が取れた

パンボチェのロッジ

ロッジの周辺から見たカンテガ

ロッジの周辺から見たアマ・ダブラム

昼食のチーズマカロニ

昼寝をするスタッフ

ロッジの寝室

ロッジのすぐそばの立派なゴンパ

沢山の魔除けが飾られた本堂の中

ラマ僧による日常のプジャ

ラマ僧から一人ずつ名前を呼ばれて御守りのオレンジ色の紐を首に結んでもらう

遅いティ-タイムにロキシーを飲む

夕食は沢山の種類のものを少しずつ取り分けて食べた

10月19日、起床後のSPO2と脈拍は90と61で、夜中の頭痛は無かったが、今度は持病の鼻詰まりであまり良く眠れなかった。 8時にロッジを出発し、一日遅れでディンボチェ(4410m)へ向かう。 今日も半日行程だが、焦ってもまだ当分山には登れないから仕方がない。 天気は昨日の朝と同じように曇り空で、昨日見えた山々のピークは見えない。 今日辿るルートがアマ・ダブラムを眺めるにはベストなので、本当に悪い年に来てしまったと悔しさが募る。 4000m台の雪は全く溶けておらず、このまま越冬してしまいそうな感じにさえ思えた。 イムジャ・コーラ(川)の右岸のルートは良く整備されていて歩き易い。 昨日に比べてアップダウンも少なくて楽だ。 メンバーの殆どは順応したようで、歩くペースは普段と同じになった。 さすがに空気は乾燥してきたので、マスクを着ける人が増えた。

ショマレ(4010m)の小さな集落を過ぎると間もなく茶店の先で道が分岐していた。 一般的にカラ・パタールやエベレストのB.Cへ行くのであれば、ここから分岐を左に行って、ペリチェ(4240m)、トゥクラ(4620m)、ロブチェ(4910m)と進む方が近いが、私たちはディンボチェでしっかり順応してから先へ進む計画のため、分岐を右に行って橋を渡り、再びエベレスト街道の支線に入る。 雲間から見えるローツェを正面に見ながら歩いていくと、間もなく今日の目的地のディンボチェの集落が前方に見えた。 ディンボチェの集落の手前からルート上に残雪が見られるようになった。 イムジャ・コーラ(川)の対岸のアマ・ダブラムの山裾の雪線も低く、ほぼ目線の高さだ。

パンボチェから2時間半ほどで今日から連泊するディンボチェの集落のロッジに着いた。 集落といってもロッジや商店のみで、昔から住んでいる人はいないとのことだった。 食堂で昼食を待っていると青空が広がり、初めて真っ白なアイランド・ピークが見えた。 ここはもう6000m級の山のB.Cほどの高さなので、昼食を美味しく食べられて良かった。 ロッジのシャワーはガス湯沸かし器でお湯が途切れないとのことで、妻共々初めてシャワーを浴びる(450ルピー/邦貨で500円)。 このロッジはパサンの親戚が経営しているとのことだが、寝室には珍しくトイレがあり、連泊する宿としては申し分なかった。

昼過ぎに皆で新しく出来たカフェに行く。 集落の背後に雲間から初めてタウツェ(6367m)が見えた。 カフェではケーキを注文した人もいたが、あまり美味しくなかったようだ。 値段はナムチェ・バザールとほぼ変わらず、コーヒーは200ルピーだった。 集落にいくつかある小さな雑貨店には食料品や雑貨がそれなりに置かれ、1リッターのミネラルウォーターが150ルピー、トイレットペーパー1巻が100ルピーだった。

夕方から再び霧雨となり、不安定な天気はもうしばらく続きそうだ。 順応はしにくいし、雪崩も心配だ。 メンバーが多いので気が紛れるのが救いだ。 スタッフからの情報では、アイランド・ピークはまだB.Cまでしか入れないとのことだった。 夕食はシェルパシチューに昨日と同じア・ラ・カ・ル・ト。 このロッジの食事は全般的に他と比べて美味しかったが、だんだん同じメニューに飽きてきたので、B.Cでの日本食が待ち遠しい。

パンボチェ (3930m) ⇒ ディンボチェ (4410m)

朝食は定番のフレンチトースト

パンボチェの集落

朝から曇り空で、昨日見えた山々のピークは見えなかった

イムジャ・コーラ(川)の右岸のルートは良く踏まれていて歩き易かった

乾燥させて燃料にするヤクの糞

ギターを弾きながら歩くトレッカー

メンバーの殆どは順応したようで、歩くペースは普段と同じになった

茶店の先でカラ・パタール方面への道が分岐していた

雲間から見えるローツェを正面に見ながら歩く

ディンボチェの集落の手前からルート上に残雪が見られるようになった

ロッジと商店が並ぶディンボチェの集落

ディンボチェのロッジ

ロッジ付近から初めて真っ白なアイランド・ピークが見えた

ロッジ付近から見たアマ・ダブラム

ロッジの寝室には珍しくトイレがあった

新しく出来たカフェでコーヒーやケーキをいただく

集落の外れにあるストゥーパ

小さな雑貨店には食料品や雑貨がそれなりに置かれていた

夕食のシェルパシチュー

10月20日、日付が変わった頃から空腹感で眠れなくなった。 風邪の初期症状のように手先が冷たい。 起床前のSPO2と脈拍は80と65であまり良くない。 久々に早朝から天気が良く、ロッジ付近からタウツェ(6367m)が良く見えた。 朝食はスープ代わりのララ・ヌードルとパンケーキ。 今日は順応のためディンボチェに滞在し、集落の背後に聳えるナガゾン(5616m)の前衛峰(5083m)へのハイキングに出掛ける。 泉さんは風邪のためロッジで留守番、田口さんは知り合いのシェルパに会いに一つ先の集落のチュクンへ行くことになった。

8時にロッジを出発し、ナガゾンへの顕著な尾根の末端に向かって雪の溶けた草付の斜面を登っていく。 こぢんまりとしたディンボチェの集落が眼下に見え、逆光ながらアマ・ダブラム・タムセルク・カンテガの眺めが良い。 ロッジから僅か15分ほど登ったタルチョのたなびく峠のような所からは、タウツェ・チョラツェ(6335m)・ロブチェ・イースト(6119m)などの山々の展望が一気に開け、思わず歓声をあげた。 明日のロブチェ方面へのトレッキングルートも良く見えたが、降雪により広い牧草地は雪原と化していた。

峠からはナガゾン(5616m)への広い尾根を案内役のパサンを先頭に登っていく。 ルート上には所々にケルンが積まれていた。 急ぐ必要は無いので、各々のペースで久々にクリアーに見える山々の展望を楽しみながら登る。 アイランド・ピークも良く見えた。 間もなく残雪が山肌を覆うようになったが、意外にもトレースは続いていた。 ようやく乾期らしい青空となり、山々の展望はさらに磨きがかかった。 気温も上がって温かくなり、節子さんがまるで残雪期の日本の山のようだと言った。

積雪は標高に比例して増してきたが、トレースに助けられ尾根の末端から2時間少々で長いポールが立つナガゾンの前衛峰に着いた。 さすがに気温の上昇で雲が湧き始めたが、それでも360度の大展望に恵まれ、お手軽な裏山への順応のハイキングとしては最高だった。 ここから眺める周囲の6000m級の山々は、険しいが不思議とそれほど高度は感じなかった。 山頂を独占していると、意外にも大きなカメラを携えた若い日本人が単身登ってきた。 もともと登山目的ではなく、世界中を放浪しているとのことだった。 やはりエベレスト街道はメジャーな観光地だということを再認識した。

山頂での展望を充分に堪能し、足取りも軽く下山する。 ヒマラヤ襞が美しいカン・レヤムウ(6340m)が初めて見えた。 下りのスピードは速く、12時半にはロッジに着いた。 遅い昼食を食べ、午後は食堂でのんびりと寛ぐ。 昨夜の睡眠不足で軽い頭痛がしたが、夕方にはSPO2が90、脈拍も60を切るようになり、体調はなぜか朝よりも良くなった。

久々に早朝から天気が良く、ロッジ付近からタウツェが良く見えた

朝食のパンケーキ

タルチョのたなびく峠のような所から見たタウツェとチョラツェ(右端)

降雪により雪原と化したロブチェへ方面のトレッキングルート

尾根の末端からは広い尾根を案内役のパサンを先頭に登る

アイランド・ピーク(中央)

各々のペースで山々の展望を楽しみながら登る

カンテガ(中)とタムセルク(右)

残雪が山肌を覆うようになったが、意外にもトレースは続いていた

タウツェ(左)とチョラツェ(右)

アマ・ダブラム

イムジャ・コーラ(川)の流れる谷

ナガゾンの前衛峰の直下では積雪が多くなった

長いポールが立つ前衛峰の山頂

前衛峰の山頂

前衛峰の山頂から見た本峰のナガゾン(5616m)

前衛峰の山頂から見たチョラツェ

雲の湧き始めた山頂を辞する

下りのスピードは速い

ヒマラヤ襞が美しいカン・レヤムウ

昼食のチーズ入りフライドライス

【カラ・パタール】

10月21日、今日も早朝から快晴の天気となり、タウツェの山頂に沈む満月が見られた。 今日から2泊3日でカラ・パタール(5550m)の丘へ順応を兼ねたトレッキングに出掛ける。 今日の目的地はロブチェ(4910m)だ。

8時にロッジを出発。 昨日辿ったナガゾンの尾根の末端の峠を乗越し、ようやく新雪が溶け始めた広い谷筋の牧草地をロブチェ・イースト(6119m)を正面に見ながら歩いていく。 ガイドブックの写真に良く使われている景色の所だ。 左手にはタウツェとチョラツェのコンビが終始見え、振り返れば逆光ながらアマ・ダブラムやタムセルクとカンテガの眺めが良い。 昨日辺りから徐々に増えてきたトレッカー達の姿は今日はさらに多くなった。 私たちがルクラに入ってから数日は悪天候で飛行機が飛ばなかったようなので、その後一気に入山者が増えたのだろう。 間もなく眼下の谷にはエベレスト街道の本線とペリチェ(4270m)の集落が見えた。

雪に埋もれたカルカ(放牧小屋)を過ぎると、タウツェとチョラツェの形が面白いように変わり、ロブチェ・イーストも徐々に大きくなっていく。 歩き始めてから2時間足らずで早くも神々しい垂涎のプモ・リ(7165m)の頂稜部が見え、思わず歓声を上げる。 トレッキングルートはロブチェ・コーラ(川)の左岸に沿うようになり、間もなく左前方に中間点のトゥクラ(4620m)のロッジが見えた。 寒々しいロブチェ・コーラ(川)を渡り、10時半前にトレッカーで賑わうロッジに着いた。 ロッジの背後に聳えるタウツェは、ディンボチェ付近から見た雄姿とは全く違うものになっていた。

ロッジのテラスでティータイムとし、11時前にロブチェに向けて出発する。 ロブチェ・イーストを正面に見据えながらトゥクラ・パス(峠)(4830m)へ小さくジグザグを切りながら登っていく。 峠の向こうにヌプツェ(7855m)の頂稜部が見えた。 トゥクラのロッジから40分ほどでタルチョがたなびくトゥクラ・パス(峠)に着いた。 小広い峠はトレッカーのみならずポーター達の憩いの場所にもなっていた。 もちろん私達も一息入れる。 風光明媚な峠の傍らには石を積んだシェルパの遭難碑が多く見られた。

峠から先では傾斜が緩やかになり、ロブチェ・イーストに代わってプモ・リが正面に見えるようになった。 次々と展開する豪快な山々の景観は本当に素晴らしく、エベレスト街道が人気のトレッキングルートであることが頷けた。 正に百聞は一見にしかずだ。 一方、時折ヘリコプターが飛んで来たり、酸素マスクを着けて馬で下ってくる人も見られ、ここが観光地であることも否定出来なかった。 間もなく左手の雪原にロブチェ・イーストのB.Cと数張のテントが見えた。 いつもであれば、この時期のB.Cには雪はないとのこと。 ルート上の積雪も多くなり、プモ・リがだんだん近くなってくる。 再び右手にヌプツェが見えるようになると、間もなく数軒のロッジがあるだけのロブチェ(4910m)に着いた。 ディンボチェからは休憩を含めて5時間ほど掛かった。

新しいロッジは想像していたよりも造りが良く室内も清潔だった。 ディンボチェとは標高が500mほどしか違わないが、山深くなってきたので寒さが全く違う。 午後は食堂の隅の薪ストーブに火を入れてもらい、煤臭さを我慢しながらその周りで寛いだ。 パサンから、今日ようやく今までで一番遅い“モンスーン明け宣言”があったことを伝えられた。 体調は良くもなく悪くもなく、夕食後のSPO2は82、脈拍は62だった。

ディンボチェ (4410m) ⇒ トゥクラ (4620m) ⇒ ロブチェ (4910m) ⇒ カラ・パタール (5550m)

タウツェの山頂に沈む満月

昨日辿ったナガゾンの尾根の末端の峠へ登る

峠から見たタウツェとチョラツェ(右)

新雪が溶け始めた広い谷筋の牧草地をロブチェ・イーストを正面に見ながら歩く

トレッキングルートからは左手にタウツェとチョラツェのコンビが終始見えた

エベレスト街道の本線が通るペリチェの集落 背景はタムセルク(右)とカンテガ(中)

放牧小屋付近から見たアマ・ダブラム

チョラツェ

ロブチェ・イースト

プモ・リの頂稜部

ロブチェ・コーラ(川)の左岸に沿うよう歩く

ロブチェ・コーラ(川)を渡る

トゥクラのロッジ 背景はタウツェ(左)とチョラツェ(右)

トゥクラから辿ってきた谷筋のトレッキングルート(中央から左端)

ロッジのテラスでのティータイム

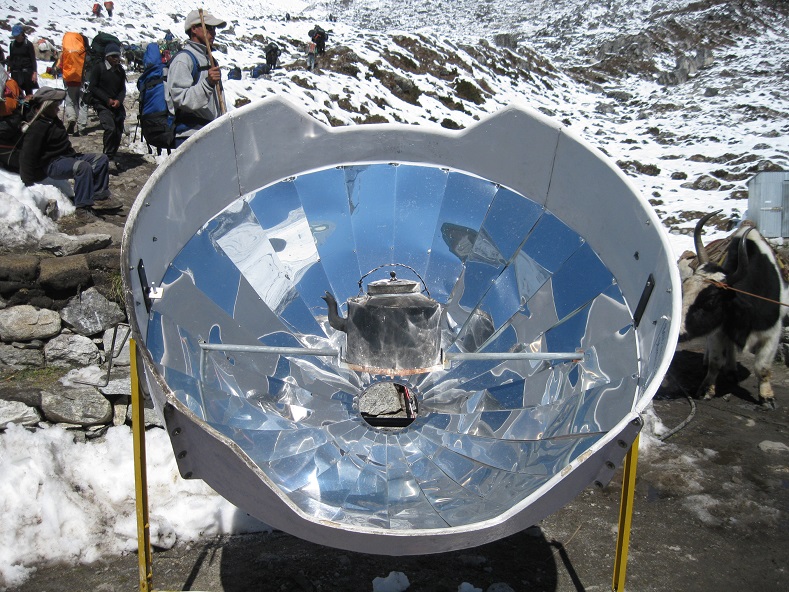

太陽光でお湯を沸かす装置

ロブチェ・イーストを正面に見据えながらトゥクラ・パス(峠)へ登る

トゥクラ・パス(峠)

トゥクラ・パス(峠)から見たロブチェ・イースト

トゥクラ・パス(峠)から見たアマ・ダブラム(左端)とカンテガ(右端)

峠から先では傾斜が緩やかになり、プ・モリが正面に見えるようになった

ロブチェ・イーストのB.Cには数張のテントが見えた

ルート上の積雪も多くなり、プモ・リがだんだん近くなってくる

ロブチェの手前で再びヌプツェが見えるようになった

数軒のロッジがあるだけのロブチェ

ロッジの食堂

ロッジの寝室

昼食のピザ

午後は食堂の隅の薪ストーブの周りで終始寛ぐ

夕食のすいとん入りのシェルパシチュー

10月22日、モンスーン明けということで今日も早朝から快晴の天気となった。 体調は良くもなく悪くもないが、夜中に頭痛はなく快便も続いた。 起床前のSPO2は80、脈拍は58だった。 妻は私よりも順応が早い(高所に強い)ので今日も元気だ。 今日はカラ・パタール(5550m)への登頂のベースとなるゴラクシェップ(5140m)への半日行程だ。

寒々しい食堂で朝食を食べて体を温め、8時過ぎにロッジを出発。 トレッキングルートはヌプツェ(7855m)やプモ・リ(7165m)を眺めながらの緩やかな登りが続き、快晴無風の天気に足取りも軽い。 前方にはすでに多くのトレッカー達の姿が見えた。 1時間ほど歩いてロブチェ・パス(峠)(5110m)の手前まで来ると、今度はゴラクシェップから下山してくる多くのトレッカー達と度々すれ違うようになった。 峠の手前で一息入れていると、私たちの後からも続々とトレッカー達が登ってくるのが見えた。 ここが本当に5000mを超えている場所なのかと目を疑いたくなるような光景だ。 タルチョが張られたロブチェ・パス(峠)を越えると、ますますプモ・リが大きく迫り、その尾根の末端に目指すカラ・パタールの丘が見えた。 降雪によりカラ・パタールの山肌はまだ白い部分が多かった。 その右隣の広大なクーンブ氷河の上流には、チベットとの国境線上のリントレン(6749m)とクーンブツェ(6665m)そしてチベットのチャンツェ(7553m)の三山も見えるようになった。 どこを見ても山、山、山で、カラ・パタールに登る前からもうお腹一杯だ。

ロブチェを出発してから3時間ほどで今日の目的地のゴラクシェップ(5140m)のロッジに着いた。 これからカラ・パタールに登る人と下りてきた人でロッジの食堂はごった返していた。 ロッジは汚く宿泊環境も悪いと聞いていたが、一見した感じはそれほどでもなく、以前よりかなり改善されたようだった。 順応が目的のため、カラ・パタールの登頂予定日は明日だったが、風もなく天気が安定してるので、今日のうちに登ることになった。 ララ・ヌードルをすすって、正午過ぎにロッジを出発。 いつの間にかヌプツェも尖った山容に変わっていた。 カラ・パタールへの取り付きは見た目よりも傾斜があって息が切れる。 登り始めて間もなくエベレストが見えた。 意外にも最初の休憩地点で山村さんの知り合いの日本山岳会の広島支部のメンバーと出会った。 これも入山者が多い証拠だ。 登るにつれてプモ・リが眼前に大きく迫り、まるでプモ・リをこれから登りに行くような錯覚を覚える。 足は予想以上に前に進まなくなり、余裕は全くなくなった。 妻や節子さんはここまで上手く順応したようで、しっかりとした足の運びで前を登っている。 他のメンバーも全く問題ない。

2時過ぎにタルチョが四方に張られた待望のカラ・パタールの山頂に全員一緒に登頂した。 ゴラクシェップから山頂までは通常1時間半ほどらしいが、途中2回休憩したので2時間掛かった。 広く平らな山頂をイメージしていたが、一番高い所は猫の額ほどの尖った岩の上だった。 山頂はこの時間でも多くのトレッカー達で賑わっていた。 眼前にはプモ・リはもちろんのこと、写真集やガイドブックで見たエベレストとヌプツェのコンビが圧倒的な迫力で望まれた。 人が多いのが難点だが、ここからの迫力ある山々の大展望はやはり一見の価値がある。 予想していたよりもエベレストが近くに見えた。 皆で記念写真を何枚も撮りあって喜びを分かち合った。

30分ほど山頂に滞在し、足取りも軽くゴラクシェップに下る。 ゆっくり下っても下りは早く、1時間足らずでロッジに着いた。 寝室は寒いので食堂でお茶を飲みながら過ごす。 日没前にロッジ付近から残照のエベレストの頂稜部が僅かに見られた。 夕食はシェルパシチューとモモ(蒸し餃子)。 食堂は混雑のため夕食は交代制になったので、7時には寝室に戻って早々に床に就いた。 就寝前のSPO2は83、脈拍は60で意外と良かった。

トレッキングルートはヌプツェやプモ・リを眺めながらの緩やかな登りが続いた

前方には多くのトレッカー達の姿が見えた

ロブチェ・パス(峠)の手前ではゴラクシェップから下山してくる多くのトレッカー達とすれ違った

タルチョが張られたロブチェ・パス(峠)

ロブチェ・パス(峠)を越えるとプモ・リの尾根の末端に目指すカラ・パタールの丘が見えた

クーンブ氷河の上流の山々 リントレン(左)・クーンブツェ(中)・チャンツェ(右)

クーンブ氷河の下流の山々 タムセルク(右奥)

ヌプツェは次第にその山容を変えていった

ゴラクシェップから見たカラ・パタール(中央手前の丘)

ゴラクシェップのロッジの食堂は多くのトレッカー達でごった返していた

ゴラクシェップからカラ・パタールへ

カラ・パタールへの取り付きは見た目よりも傾斜があって息が切れた

プモ・リが眼前に大きく迫り、まるでプモ・リをこれから登りに行くような錯覚を覚える

ゴラクシェップを見下ろす

登り始めて間もなくエベレスト(中央奥)が見えた

メンバーの足取りは皆しっかりとしていた

アマ・ダブラム(中央奥)を遠望する

カラ・パタールの山頂直下 背景はプモ・リ

カラ・パタールの山頂に全員一緒に登頂した

山頂の一番高い所は猫の額ほどの尖った岩の上だった

山頂から見たエベレスト(左)とヌプツェ(右)

山頂から見たプモ・リ

皆で記念写真を何枚も撮りあって喜びを分かち合った

足取りも軽くゴラクシェップに下る

下山後はロッジの食堂でお茶を飲みながら過ごす

簡素だが清潔だったロッジの寝室

日没前にロッジ付近から残照のエベレストの頂稜部が僅かに見られた

食堂は混雑のため夕食は交代制になった

10月23日、昨夜は夕食後すぐに寝たためか、夜中は頭痛で1時間毎に目が覚めた。 明日は下るだけなので、深呼吸はせずにそのまま頭痛が無くなるのを待って寝る。 寒いのは高度のせいだと思っていたが、寝袋のファスナーが壊れていて、横が半分くらい開いていた。 鼻が詰まっているようで喉にも違和感があり、少し風邪の症状が出てしまった。 起床後のSPO2は90、脈拍は53で数値だけは非常に良かった。 一つの目標だったカラ・パタールの登頂を終えて気が緩んだのか、体調を気遣うことなく日の出前にロッジの裏手の丘に早朝の風景の写真を撮りに出掛けた。 すぐに戻る予定だったが、刻々と変化する山の表情に魅せられてしまい、薄着のまま小1時間ほど寒い丘の上で過ごしてしまった。

早朝から食堂が混雑していたため、ようやく9時前にロッジを出発。 アイランド・ピークの登頂チームの私と妻、節子さん、滝口さん、工藤さん、山村さんの6人と平岡さんはディンボチェに下り、ロブチェ・イーストの登頂チームの泉さん、岩野さん、田口さんの3人は途中のロブチェの先にあるB.Cに入る。 今日も快晴の素晴らしい天気に恵まれたが、朝食のピザを食べ過ぎたことも災いし、歩きながら軽い頭痛がしてきた。 出発して2時間足らずでロブチェ(4910m)に着き、早めのランチとなったが、食欲が湧かず殆ど食べられなかった。 風邪か高度障害か、喉の渇きが取れない。 早朝の散歩を後悔したが後の祭りだ。

正午過ぎにロブチェを出発。 ディンボチェ方面にしばらく歩いてからルートを右に外れ、全員一緒に広い雪原の中に設営されたロブチェ・イーストのB.Cへ向かう。 B.Cにいたスタッフの話によると、昨日他の日本人隊(日本山岳会の広島支部)がこの先のH.Cに上がったようで、上部の雪の状態は想像するほど悪くなさそうだった。 スタッフの中にはフィンジョの姿も見られた。 B.Cに滞在する泉さん、岩野さん、田口さんに見送られ、アイランド・ピークを目指す私達はディンボチェに下る。 トゥクラ・パス(峠)(4830m)で一休みし、トゥクラのロッジには寄らずにロブチェ・コーラ(川)を渡って谷筋の牧草地を下る。 ここからは神々しいアマ・ダブラムを終始正面に見ながら下る。 二日前に比べると牧草地の残雪はだいぶ少なくなったが、肝心のアマ・ダブラムには相変わらず雪が多かった。 頭痛は治ったが少し寒気がしたので、一刻も早くディンボチェに下りたいと思った。

3時半前にディンボチェ(4410m)に着き、2泊3日のカラ・パタールへの順応トレッキングを終えた。 明日はレスト日でロッジに連泊するが、前回泊まったトイレ付の部屋には先客がいて泊まれなかった。 夜には食欲も出てきて、ディンボチェの酸素の濃さをあらためて感じた。 夕食後のSPO2は83、脈拍は63で今朝よりも悪くなっていた。

ロッジの裏手の丘から見たカラ・パタール 背景はプモ・リ

ロッジの裏手の丘から見たタムセルク・タウツェ・チョラツェ・ロブチェ・イースト(左から)

ロッジの裏手の丘から見たチャング・リ(6027m)

早朝からロッジの食堂は混雑していた

ゴラクシェップからロブチェへ

ロブチェから見たタウツェ(左)とチョラツェ(右)

昼食の焼きそば

B.Cに滞在する泉さん、岩野さん、田口さんに見送られる

広い雪原の中に設営されたロブチェ・イーストのB.C

トゥクラ・パス(峠)

トゥクラのロッジ

アマ・ダブラムを終始正面に見ながら広い谷筋の牧草地を下る

牧草地の残雪は二日前に比べるとだいぶ少なくなった

アマ・ダブラムには相変わらず雪が多かった

2泊3日のカラ・パタールへの順応トレッキングを終えてディンボチェに戻る

ロッジの寝室

10月24日、今日も朝から乾燥した青空で雲一つない。 カラ・パタールに行く前とは少し違い、まさに乾期が到来したという感じだ。 起床前のSPO2は84、脈拍は58で、カラ・パタールでの順応を終えた割には数値が悪い。 それ以上に喉の痛みが本格化し、顔も火照って熱ぽかったので、今日がレスト日で助かった。 午前中は妻や他のメンバーはシャワーを浴びたり、洗濯をしていたが、私は部屋でおとなしく寝ることにし、文字どおりのレスト日になってしまった。

昼前にアマ・ダブラムのB.Cから私たちの隊に合流する別働隊の3人(林さん、安倍さん、利岡さん)がロッジに着いた。 林さんは長野県の白馬在住の国際山岳ガイドで、3年前のペルーの山にご一緒した方だ。 安倍さんは林さんと同じ白馬で、夫婦で山のガイドをされている方で、利岡さんは林さんが所属する『山岳同志会』のメンバーということだった。 別働隊の3人は明日からカラ・パタールへ順応に行き、その後アマ・ダブラムのB.Cで再会するということだった。

昼食をはさんで林さん達と歓談した後、妻と節子さんが明日向かうチュクン(4730m)方面に散歩に出掛けるというので、厚着をして1時間ほど付き合うことにした。 妻も節子さんもいたって元気で頼もしい。 集落の外れには建築中のロッジが見られ、観光地化は着実に進んでいるように思えた。 アイランド・ピークはまだ遠いが、ヒマラヤ襞が美しいカン・レヤムウ(6340m)が神々しく望まれた。 まだ歩き足りない妻や節子さんと途中で別れ、ロッジに戻って静養する。 少し遅い夕方のティータイムに、スタッフを通じて今日アイランド・ピークに登頂者が出たという嬉しい情報が入った。

朝食のトゥクパ

ロッジ付近から見たアマ・ダブラム

ロッジの食堂で寛ぐ

別働隊の林さん・安倍さんらと落ち合う

明日向かうチュクン方面に散歩に出掛ける

ロッジ付近から見たアイランド・ピーク

集落の外れには建築中のロッジが見られた

ヒマラヤ襞が美しいカン・レヤムウが神々しく望まれた

まだ歩き足りない妻と節子さん

遅い夕方のティータイム

【アイランド・ピーク】

10月25日、夜中にとうとう熱が出てしまい、体も少しだるくなった。 起床前のSPO2は88、脈拍は58で数値だけは良い。 朝食は美味しく食べられて良かった。 今日からアイランド・ピークへの登山が始まる。 スタートから風邪をひいてしまい情けないが、いつものようにカラ元気で乗り切るしか術がない。

カラ・パタールへの順応に向かう別働隊の3人を見送り、今日の目的地のチュクン(4730m)に向けて8時半にロッジを出発。 ありがたいことに今日は半日行程だ。 昨日散歩で歩いたイムジャ・コーラ(川)の右岸の起伏の緩やかな牧草地を辿る。 アイランド・ピークが終始正面に見えるのが嬉しい。 ローツェが大きすぎるので、アイランド・ピークは小ぶりな感じだ。 天気は今日も乾燥した晴天だ。 右手に屹立するアマ・ダブラムは刻々とその姿を変えていくが、どこから見てもこの山は急峻で尖っている。 背後にはタウツェがまだ大きく、シェルパ族の聖山の一つとされるヌンブール(6959m)も遠望された。

途中でアイランド・ピークに登ってきたという日本人とすれ違った。 H.Cはまだ雪で使えず、B.Cを夜中に出発し、9時間で登頂したとのことだった。 その先では日本人のハイキングの団体を追い越した。 途中で2回休憩したが、予定よりも少し早くディンボチェから2時間半ほどでチュクンに着いた。 体調が万全ではないので、行動時間が短くて助かった。

最奥のロッジがあるチュクンは、もっと寒々しい雰囲気をイメージしていたが、四方を有名な山々に囲まれた素晴らしいロケーションを誇り、アイランド・ピークに登らなくても、ここまで来る価値は十分にあると思った。 数日後に田口さんから、背後にカラ・パタールと同じ標高のチュクン・リという展望の良いトレッキング・ピークがあるので、チュクンがそれなりに賑わっていることを教わった。

到着後は僅かに頭痛がしたが、相変わらず食欲は普通にあった。 昼食後のSPO2は83、脈拍は74で、脈が異常に高かった。 ロッジの寝室は北側で、窓は雪で塞がれていて寒かった。 1時間ほど昼寝をすると、体調が少し良くなった。 夕食はダルバートを食べたが、肉は全く無く、野菜も殆ど入っていなかったので美味しくなかった。 辺境のチュクンまでは、なかなか下の集落から新鮮な食材が届かないのだろう。

ディンボチェ (4410m) ⇒ チュクン (4730m) ⇒ アイランド・ピークB.C (5200m)

ディンボチェ ~ チュクン間から見たアイランド・ピーク

ディンボチェ ~ チュクン間から見たタウツェ

ディンボチェ ~ チュクン間から見たローツェ

チュクンから見たアイランド・ピーク

チュクンから見たアマ・ダブラム

チュクンから見たヌンブール(中央奥)

チュクンのロッジ

ロッジの寝室

ロッジの食堂

夕焼けのアイランド・ピーク

夕食のダルバート

10月26日、夜中に咳が酷くなり、妻から風邪薬を無理やり飲まされる。 起床前のSPO2は87、脈拍は57で今日も数値だけは良い。 チュクンのロッジを8時に出発し、アイランド・ピークB.C(5200m)に向かう。 今日も快晴無風の良い天気だ。 小沢を渡りモレーンの背に上がる。 いよいよ近づいてくるアイランド・ピーク(6189m)の周囲を、それ以上に高い山々が壁のように取り囲んでいる。 振り返るとタウツェもまだ近い。 トレッキングルートを覆う雪はまだ溶けずに残っているが、多くの登山者、トレッカー、ポーター、そしてヤクやゾッキョによって立派なトレースが出来ていた。 通常この時期はH.C(5600m)まで殆ど雪がないらしい。

間もなく氷河の末端の扇状地に出ると、前方にバルンツェ(7152m)が見えるようになった。 右手に屹立するカン・レヤムウ(6340m)はどんどん頂を尖らせてその姿を変えていく。 チュクンから2時間ほど歩くと、アイランド・ピークの全容が望めるようになった。 その横にはローツェの南壁が圧倒的な高さで屹立し、カラ・パタール同様に、山頂を待たずに素晴らしい展望が目白押しとなった。 アイランド・ピークの山裾を右から回り込むように、バルンツェを正面に仰ぎ見ながら、残雪が次第に増える扇状地を緩やかに登っていく。

お昼近くになってようやく前方にB.Cのテント村が見えてきた。 B.Cの入口にはまだ半分雪に埋もれた石造りの管理棟のような建物があり、その先にはトレースの両脇に各隊のテントが雑然と設営されていた。 私達のテントは公共のトイレがあるB.Cの中ほどではなく、混雑を避けてH.C寄りの離れた場所に設営されていた。 正午前にカン・レヤムウを間近に仰ぎ見るB.Cのテントに着いた。 本来ならB.Cでは一人で個人用テントを使えるが、滞在期間も短く予算その他エージェントの都合で、ロッジと同じように二人で一つのテントとなった。 テントの周りの雪が深いので、トレースのある所しか歩けず、B.Cとしては全く寛げない環境だ。 食堂テントも小さく、まだ足元に雪が残っていて寒々しかった。 それでも昼食には、久々に肉(缶詰のランチョン・ミート)が出た。

午後はテントの中で明日からのアタックに向けての準備をしたりして過ごす。 SPO2は89、脈拍は67で軽い頭痛がした。 夕方、写真を撮りに少しH.C方面に歩いて行くと、テント場のすぐ裏に氷結したイムジャ・ツォ(湖)が見えた。 夕食は今日もダルバート。 スタッフを通じて今日また一人の日本人がB.Cからアイランド・ピークを登ったという情報が入った。 放射冷却で気温が低く、ダイアモンドダストが見られた。 風邪が治っていないためか、5200mという標高のせいか寒さで眠れず、途中からダウンジャケットを着込んで寝たが、体が温まってくると今度は咳が止まらず、妻の安眠を妨げてしまった。

チュクンからアイランド・ピークB.Cへ

最奥のロッジが点在するチュクン

モレーンの背を歩く

モレーンの背から見たアイランド・ピーク

モレーンの背から見たアマ・ダブラム

モレーンの背から見たローツェ(右)とヌプツェ(左)

モレーンの背から見たタウツェとチョラツェ(右隣)

氷河の末端の扇状地から見たバルンツェ

氷河の末端の扇状地から見たカン・レヤムウ

チュクンから2時間ほどでアイランド・ピークの全容が望めるようになった

ローツェの南壁が圧倒的な高さで屹立する

バルンツェを正面に仰ぎ見ながら残雪が次第に増える扇状地を緩やかに登る

公共のトイレがあるB.Cではトレースの両脇に各隊のテントが雑然と設営されていた

カン・レヤムウを間近に仰ぎ見るB.Cの個人用テント

昼食のランチョン・ミート

個人用テントは二人で一つを使う

B.Cから見たチョ・ポル(左端)と無名峰

B.Cから見たバルンツェ

氷結したイムジャ・ツォ(湖)

食堂テントでの夕食

10月27日、B.Cは高い山々に囲まれているため、7時を過ぎてようやくテントサイトに陽が当たり始めた。 寒さでピーボトルも凍っている。 間もなくキッチンボーイが温かいミルクティーをテントに届けてくれた。 起床後のSPO2は89、脈拍は63で少し倦怠感があった。 妻はいたって元気で羨ましい。 今日は標高差で400mほど上のH.C(5600m)に上がるだけなので、出発は午後からとなった。 昨日までずっと快晴無風の天気が続いていたが、運が悪いことに、今日から数日間は天気があまり良くないようだ。 風も吹き始め、食堂テントがバタついていた。 アイランド・ピークがメインで予備日があれば、今日からアタックはしないだろう。

早めの昼食を食べ、正午過ぎにH.Cに向けて出発する。 メンバー一同昼食を美味しそうに食べていたので、順応はバッチリだ。 いつものことながら、一番順応が怪しいのは私だろう。 同行するスタッフは、サーダーのパサン、タシ、ナムギャル、ニマソナ(今回はテントキーパー)の4人だ。 雪が無ければ高所靴はヤクに運んでもらい、H.Cまでトレッキングシューズで行けるが、今回はここから高所靴を履いて登る。 後退した氷河の縁に沿ってしばらく緩やかに登った後、雪が溶けたばかりの湿った草付の急斜面に取り付く。 踏み跡は薄いが、どこでも登れてしまうので、登り易そうな所を選んで登る。 登るにつれて雲が多くなり、一時は雨でも降り出しそうな空模様になった。 早く登ってしまいたいという思惑のあるスタッフ達のスピードに引きずられ、通常2時間ほど掛かるH.Cまで休憩もせずに1時間半ほどで登ってしまった。

意外にもアイランド・ピークの頂稜部の地形は複雑で、H.Cからはどこが山頂だか判然としなかった。 意外にもH.Cには岩が多く、雪が無ければ凸凹でテントが設営しにくいと思った。 そのせいか、殆どの隊がB.Cから直接山頂に登っているようで、H.Cには私達以外のテントはあまりなかった。 テントの数が少ないので、女性陣の3人が一つのテントに入ることになり、私は平岡さんと同じテントになった。 強くはないが風が吹き止まないので、テントの中でじっとして過ごす。 平岡さんのGPSではH.Cの標高は5500mとのことだった。

頭痛はしなかったが、夕食前のSPO2は75、脈拍は75と、この高さでは良くもなく悪くもなかった。 5時になると、スタッフが炒飯を作ってテントまで届けてくれた。 6時過ぎには寝たが、予報どおり風が徐々に強くなり、こともあろうに雪が降り始めた。 万事休すかと思ったが、日付が変わる頃には止んでくれたので助かった。

B.Cのテントサイト

食堂テントでの朝食

正午過ぎにH.Cに向けて出発する

後退した氷河の縁に沿ってしばらく緩やかに登る

雪が溶けたばかりの湿った草付の急斜面に取り付く

踏み跡は薄いので、登り易そうな所を選んで登る

予報どおり一時天気が崩れそうになった

H.Cの手前から見た山頂方面

岩の多いH.Cには私達以外のテントはあまりなかった

H.Cから見たバルンツェ

夕食の炒飯

10月28日、いつもは酸欠で眠れない最終キャンプの夜だが、珍しく夜中に熟睡してしまい平岡さんが出発の準備を始めた3時に目が覚めた。 起床前のSPO2は70、脈拍は70で軽い頭痛がした。 奇跡的に風は収まり、雪も止んでいた。 食堂テントの前で立ちながらスタッフが作ってくれたララ・ヌードル(インスタントラーメン)を食べる。 妻も節子さんも相変わらず元気そうで安堵する。 スタッフにお湯をもらい、ハーネスとアイゼンは着けずに予定どおり4時に出発する。

タシを先頭に明瞭なトレースを辿って登る。 山村さんは体調が悪そうで平岡さんと一緒に最後尾で登ることになった。 風は無く寒さは感じなかったので、5本指のオーバー手袋で登る(結局最後までミトンは使わなかった)。 順応が出来ている妻はタシのペースに合わせて、最初のクーロワール(通常はここはガラ場らしい)を快調なペースで登っていく。 アイゼンを着けていない高所靴では登りにくく、その差はどんどん開いていく。 クーロワールを抜けると岩とのミックスの斜面になり、パサンの指示でアイゼンを着ける。 メンバーは皆調子が良さそうで、いつの間にか私が隊の最後尾となり、殿(しんがり)のナムギャルと一緒に登る。 頭上には私達の隊以外にも沢山のヘッドランプが灯り、今日も多くの人達が登っているのが分かる。 トレースは引き続き明瞭で、今のところ風もなくありがたい。

間もなく夜が白み始め、チョ・ポルやバルンツェのシルエットが暗闇から浮かんでくる。 頭上の岩稜の末端の手前に先行しているパーティーや妻たちの姿が見えた。 アマ・ダブラムの山頂に陽が当たるようになり、タルチョが巻かれた大きなケルンが建つ岩稜の末端に出た。 地形的な理由だろうか、岩稜は風が強かった。 岩稜を登っていくと、ようやくアイランド・ピークの山頂が僅かに見えたが、雪煙が舞っていたので、予報どおり天気が悪くなる前兆なのかと不安が募る。 岩稜をさらに辿ると、氷河の取り付き(クランポン・ポイント)で先に着いたメンバーが休憩していた。 クランポン・ポイントでは風も収まり一息つく。 セラックやクレバスのある氷河にはフィックスロープが張られていなかったので、ここからハーネスを着けアンザイレンして登るようだ。

食堂テントの前で立ちながらララ・ヌードルを食べる

ハーネスとアイゼンは着けずに4時にH.Cを出発する

雪のクーロワールを登る

クーロワールを抜けると岩とのミックスの斜面になる

トレースは引き続き明瞭だった

隊の殿(しんがり)を務めるナムギャル

夜が白み始め、チョ・ポルのシルエットが暗闇から浮かんでくる

頭上の岩稜の末端に向けて登る

岩稜を登る絶好調の節子さん

アマ・ダブラムの山頂に陽が当たり始める

岩稜は風が強かった

雪煙が舞うアイランド・ピークの山頂が僅かに見えた

氷河の取り付き(クランポン・ポイント)

遅れている平岡さんと山村さんの到着を待たずに、タシ、妻、節子さん、パサン、工藤さん、滝口さん、私、ナムギャルの8人が1本のロープで繋がり、7時にクランポン・ポイントを出発する。 天気の崩れを危惧していたが、上空は次第にヒマラヤンブルーとなり安堵する。 今まで仰ぎ見ていたアマ・ダブラムも目線の高さとなり、標高が6000m近くになっていることを実感する。 間もなくセラック帯の核心部に差し掛かると、日本人の男女3人パーティーが下ってきたので挨拶を交わすと、「病人が出たので登れなかった(高山病か凍傷かは不明)」とのことだった。

短いセラック帯を抜けると、眼前にアイランド・ピークの頂稜部が大きく望まれた。 意外にも衝立のように屹立する急峻な頂稜部の直下は平らな雪原になっていて、一旦緩やかに雪原に下る。 山頂へは左の頂上稜線を辿っていくはずだが、大雪のせいか純白の頂稜部のピークに向けて真っ直ぐにルートが付けられていた。 フィックスロープを登っている先行パーティーの姿が良く見える。 標高差はあと200mほどで、時間にして1時間半くらいで山頂に着きそうだった。 足取りも軽く雪原を歩き、デブリの末端でザイルを解いて休憩する。 メンバー一同元気で、風もなく登頂を確信した。

パサンの提案で女性陣はここでザックとピッケルをデポし、8時半前にフィックスロープに沿って登り始める。 すぐに傾斜がきつくなり、フィックスロープにユマールを掛けて登る。 前を登る妻は相変わらず好調だが、フィックスロープを登るのは初めてなので、ペースを抑えて登るように何度も後ろから声を掛ける。 フィックスロープへのカラビナの掛け替えは、力を持て余しているナムギャルがやってくれた。 眼下には氷結したイムジャ・ツォ(湖)が見え、目線の高さとなったカン・レヤムウ(6340m)の奥に尖ったピークが沢山見えてきた。 50度近い急斜面には渋滞を避けるためフィックスロープが2本張られていたが、山頂直下では下降してくるパーティーとのすれ違いで30分ほど待たされた。

8人が1本のロープで繋がり、7時に氷河の取り付きを出発する

天気の崩れを危惧していたが、上空は次第にヒマラヤンブルーとなった

セラック帯の入口

日本人の男女3人パーティーとすれ違う

セラック帯の核心部

セラック帯を抜けると、眼前にアイランド・ピークの頂稜部が大きく望まれた

足取りも軽く雪原を歩く

デブリの末端でザイルを解いて休憩する

フィックスロープにユマールを掛けて登る

山頂直下は50度近い急斜面となった

眼下にはイムジャ・ツォ(湖)が見え、カン・レヤムウの奥に尖ったピークが沢山見えてきた

山頂直下では下降してくるパーティーとのすれ違いで30分ほど待たされた

フィックスロープの終了点からナイフエッジの雪稜を僅かに登り、10時に大勢の登山者で賑わう待望の山頂に着いた。 自分の登頂よりも、6000m峰の経験がない節子さんが登れたことが本当に嬉しく、また肩の荷が下りたような気がした。 前半は大雪のため、そして今日も悪天候の予報で登頂が危ぶまれていたので、本当に登れて良かった。 妻も6000m峰のサミットはボリビアのイリマニ(6438m)以来5年ぶりだったが、今日は節子さん共々全く余裕の笑顔だ。 平岡さんと登っている山村さんがいないことが唯一残念だった。 猫の額ほどの狭い山頂と大勢の登山者で身動きが取れず、360度の大展望を誇る山頂は写真を撮るのも一苦労だ。 あいにく指呼の間のローツェ(8516m)は雲が遮っていたが、チョ・ポル(6711m)の右奥に初めてマカルー(8463m)が見えた。

フィックスロープの終了点から山頂へナイフエッジの雪稜を僅かに登る

アイランド・ピークの山頂

スタッフのナムギャル(右)

山頂から見たローツェ(南壁)

山頂から見たアマ・ダブラム

山頂から見たマカルー

山頂から見たタウツェ(中央左)とチョラツェ(中央右)

山頂から見たバルンツェ

山頂から見たクーンブ山群の山々

山頂から見た雪原とクレバス帯

山頂からはおびただしい数のクーンブ山群の山々が望まれ、登頂の余韻に浸りながらいつまでも佇んでいたかったが、パサンに促され30分足らずで山頂を後にする。 下りもフィックスロープの終了点が渋滞していたが、渋滞の原因は終了点でのフィックスロープへの下降器のセッティングを各隊のスタッフがしていたことだった。 下降中に単独で登ってきた平岡さんとすれ違う。 山村さんはクランポン・ポイントで待っているとのこと。 フィックスロープの下降を終え、雪原のデポ地点で皆が下りてくるのを待つ。 節子さんが新品のダウンミトンを途中で落としてしまったが、運良くパサンが見つけて拾ってきてくれた。

デブリの末端のデポ地点で行動を食べて休んでいると、平岡さんが山頂を踏んで下りてきたので、アンザイレンして雪原からセラック帯へ下る。 再び風が吹き始めた。 クランポン・ポイントで山村さんが首を長くして私達の帰りを待っていてくれたが、本人も元気そうだったので安堵した。 ここから先は岩と雪のミックスなので、アイゼンを外すかどうか迷うが、すでに午後に入り、クーロワールの雪も溶けて柔らかくなっているだろうと、アイゼンを外してタシと2対1でアンザイレンして岩稜を下る。 予想に反して風で雪が硬く締まり、アイゼンなしではミックスの斜面は下りにくかった。

2時前に閑散としたH.Cに着く。 すでに個人用テントは撤収され、食堂テントだけになっていた。 留守番役のニマソナが温かいミルクティーで迎えてくれた。 風がだんだん強くなり、今にも吹き飛ばされそうな狭い食堂テントの中で体を寄せ合ってララ・ヌードルを食べる。 皮肉にもテントを出て少し下ると風はぴたりと止んだので、疲れた体をいたわりながら皆よりもゆっくりB.Cへ下る。 天気は徐々に下り坂となり、上空には雲が広がってきた。

皆よりも遅く3時半に寒々しいB.Cに着く。 風の影響か、B.Cの周囲の雪の表面は土や砂で黒く汚れていた。 先に到着した節子さんも無事登頂を終えて安堵した様子だった。 今回のアイランド・ピークはアマ・ダブラムのプレ登山ということで登頂ケーキは無かったが、一回のアタックチャンスだけで登れて本当にラッキーだった。 スタッフからの情報では、今朝の山頂付近は相当風が強く、登れなかったパーティーもあったようだ。

下りもフィックスロープの終了点が渋滞していた

フィックスロープを懸垂で下る

フィックスロープを平岡さんが単独で登ってきた

デブリの末端のデポ地点

アンザイレンして雪原からセラック帯へ下る

クランポン・ポイントでアイゼンを外し、タシと2対1でアンザイレンして岩稜を下る

クランポン・ポイントからH.Cへ

今にも吹き飛ばされそうな狭い食堂テントの中で体を寄せ合ってララ・ヌードルを食べる

H.CからB.Cへ下る

天気は徐々に下り坂となり、上空には雲が広がってきた

皆よりも遅くB.Cに着く

登頂をサポートしてくれたパサン・タシ・ナムギャル(左から)

個人用テントで寛ぐ節子さん

食堂テントでの夕食

10月29日、朝食後に今回のアイランド・ピークの登頂をサポートしてくれたスタッフ達にチップを手渡す。 荷物を運ぶヤクの到着が遅れ、ようやく10時過ぎにB.Cを発つ。 今日はチュクン、ディンボチェを経て、パンボチェ(3930m)まで下る。 B.Cの雪解けは少し進んだが、テントの数は変わってなかった。

今日も風が強く、冷たい風が谷の下から吹き上げてくる。 ローツェの南壁には雪煙が舞っていた。 モレーンの背に上がると、所々で立ち止まってはアイランド・ピークの写真を撮る。 下山後に登れた山の写真を撮ったり、眺めたりするのは本当に嬉しいものだ。 チュクンには1時過ぎに着いたが、ディンボチェのロッジで昼食の予約をしているとのことで、ポテトチップでつなぎながら先に進む。 アタックの翌日の疲れた体では、下りとはいえ歩くスピードは上がらない。 2時半過ぎにようやくディンボチェのロッジに着いた。 アマ・ダブラムの山裾の残雪は少し溶けて地肌が見えるようになった。

あいにくロッジの食堂にはお客さんが多く、出発は4時前になってしまった。 ディンボチェに泊まっていきたい気持ちにムチを打って、他のメンバーが待つパンボチェへ下る。 天気は次第に下り坂となり、相変わらず風が止まずに寒い。 トレッキングルートを歩くポーターやトレッカーの姿は殆ど見られなくなった。 5時半を過ぎると周囲が暗くなり始めた。 パンボチェの上の集落への道を緩やかに登っていくと、前方で手を振る人影が見えた。 田口さんとチェリンだった。 二人はわざわざ集落の外れまで迎えに来てくれた。 田口さんからロブチェ・イースト(6119m)の土産話を聞きながらロッジに向かう。 喧噪のアイランド・ピークとは違い、同じ日に登ったパーティーは無く、快晴無風の山頂でゆっくり寛げだということで羨ましかった。

日没と同時にパンボチェのロッジに着き、一週間ぶりに隊員とスタッフ全員の顔が揃った。 ロッジの夕食は野菜の量が格段に多くなり、標高も下がったので、久々に満腹以上に食べた。 夜中に一度も起きることなく、久々に熟睡することが出来た。

アイランド・ピークB.C (5200m) ⇒ チュクン (4730m) ⇒ ディンボチェ (4410m)

ディンボチェ (4410m) ⇒ パンボチェ (3930m)

B.Cの朝

B.Cから見たカン・レヤムウ

登頂をサポートしてくれたスタッフ達にチップを手渡す

荷物を運ぶヤク

B.Cの雪解けは少し進んだが、テントの数は変わってなかった

ローツェの南壁には雪煙が舞っていた

イムジャ・コーラ(川)の源流

モレーンの背から見たアイランド・ピーク

昼過ぎにチュクンまで下る

アマ・ダブラムの山裾の残雪は少し溶けて地肌が見えるようになった

ディンボチェのロッジでの昼食

天気は次第に下り坂となり、風が止まずに寒かった

田口さんとチェリンがパンボチェの集落の外れまで迎えに来てくれた

日没と同時にパンボチェのロッジに着いた

一週間ぶりに登山隊全員の顔が揃った

夕食は野菜の量が格段に多くなった

【アマ・ダブラム】

10月30日、今日はパンボチェのロッジで休養する予定だったが、順応が出来ていればアマ・ダブラムのB.Cの方が個人用テントで快適だし、日本食も潤沢に食べられるので、予定を変更してB.Cに行くことになった。 残念ながら山村さんは体調の悪さが回復しないため、アマ・ダブラムの登頂を諦めることを決断され、帰国する妻や節子さんと一緒にナムチェに下ることになった。 妻も節子さんも、初めてのネパールの山旅を充分満喫し、疲れもピークに達していたので、素晴らしいロケーションを誇るアマ・ダブラムのB.Cを見てから帰ることを強く勧められなかった。

9時に道案内役のチェリンと共にナムチェに下る三人を見送り、私達もアマ・ダブラムのB.C(4600m)へ向かう。 パンボチェの下の集落を通ってイムジャ・コーラ(川)を古い鉄製の橋で渡り、対岸の急斜面をひと登りすると、アマ・ダブラムの裾野の広い台地状の草原に出た。 草原からの展望は良く、アマ・ダブラムやタウツェはもちろんのこと、コンデ・リやその奥にヌンブール、そしてローツェとヌプツェが見えた。 草原の先は丘になっていて傾斜は次第に増したが、踏み跡は明瞭で登り易かった。 B.Cに近づくと、プモ・リやエベレストの山頂も見えるようになり、写真を撮るのに忙しい。 観光用なのか荷上げなのか、B.Cに時々ヘリが飛んでいく。 神々しいアマ・ダブラムがますます近づいてくる。 B.Cの少し手前にアマ・ダブラムが一番絵になる場所があり、皆でしばらく撮影大会となった。

パンボチェからB.Cへの標高差は700mほどあったが、それなりに順応していたので、3時間ほどで待望のB.Cに着いた。 まだ残雪が残る広いB.Cには、すでに各隊の沢山のテントが整然と並び、さながら観光地のような雰囲気がした。 トレッキングルートからは見えない山の中に、これほど壮観なB.Cがあるとは、一般のトレッカーには想像出来ないだろう。 エベレストと同じように、この山の人気の高さがうかがえた。 B.Cの入口から私達の隊のテントサイトへ向かうが、意外にも登山者の人影は少なく、大手のエージェントが“場所取り”だけをしているように思えた。 B.Cからは憧れのアマ・ダブラムが目の前に大きく鎮座し、山頂や登るルートも良く見える。 広く平らな草原のB.Cは真ん中を小川が流れ、B.Cの環境としては申し分ない。 個人用のテントは新品で、食堂テントも大きかった。 コックは昨年のヒムルン・ヒマールの時と同じドゥルゲだった。 昼食はもちろん日本食で、久々の炊きたてのごはんと味噌汁が美味しかった。

昼食後は個人用テントに荷物を搬入し、のんびりと荷物の整理をする。 しばらくすると、先にB.C入りしていた別働隊の林さん、安倍さん、利岡さんの三人がC.1への高所順応から戻ってきて、一週間ぶりの再会となった。 フィックスロープはまだC.2の途中までしか伸びていないとのことで、B.Cの登山者が一斉に動き始めたら、ただでさえテントスペースの無い上部キャンプでは大変なことになることが懸念された。 夕方6時のSPO2は90、脈拍は55と順応に関してはかなり好調だが、喉が渇いて咳が止まらず、少し寒気もした。 夕食は野菜の天ぷらと焼き鳥。 食堂テントにはガスストーブもあり、至れり尽くせりだった。

パンボチェ (3930m) ⇒ アマ・ダブラムB.C (4600m)

早朝のパンボチェから見たカンテガ(左)とタムセルク(右)

ロッジでの朝食

隊員全員での最後の記念写真

ナムチェに下る妻と節子さんと山村さん

パンボチェの上の集落

パンボチェの下の集落とアマ・ダブラム

頭の白い鷲

神々しいアマ・ダブラムが近づいてくる

アマ・ダブラムの裾野から見たコンデ・リとヌンブール(中央奥)

アマ・ダブラムの裾野から見たローツェ(左)・ヌプツェ(右)・エベレスト(中央奥)

アマ・ダブラムの裾野から見たタウツェ

アマ・ダブラムの裾野から見たロブチェの谷とプモ・リ(中央右端)

B.Cの少し手前から見たアマ・ダブラム

B.Cの入口

私達の隊のテントサイト

新品の個人用テント

個人用テントの内部

広く快適な食堂テント

昼食の炊きたてのごはんと味噌汁

B.Cには時々ヘリが飛んでくる

夕陽に染まるアマ・ダブラムの頂稜部

食堂テントでの夕食

夕食の野菜の天ぷら

日本食の得意なコックのドゥルゲ

食堂テントのガスストーブ

10月31日、明け方のテントの中の気温はマイナス3度と冷え込み、シュラフも結露でびっしょり濡れていた。 テントに陽が当たるまで朝寝坊を決め込んでいたが、隣のテントの田口さんに促され、早朝の清々しい山々の写真を撮る。 今日から毎朝7時にモーニングティーをキッチンボーイが個人用テントに届けてくれる。 朝食は昨夜コックのドゥルゲにお願いしておいた天ぷらうどんとパンケーキ。 食後はB.Cの裏手の丘を散歩する。

当初B.Cでのプジャはやらないということで、パンボチェのゴンパで済ませてきたが、何故かまた午前中にプジャをすることになった。 他の隊のプジャでラマ僧がB.Cにいるのだろう。 本当にネパール人はプジャが好きだ。 スタッフ達は祭壇を作ったり、お供えを作ったりと準備に大忙しだ。 メンバーの中にはB.Cでのプジャが初めてという人もいた。 早朝から各隊が順番にプジャを始め、私達の隊は昼前から始まった。 祭壇の周りにはピッケルやアイゼンなどの登攀具を置き、一緒にラマ僧に祈祷してもらう。 いつものようにスタッフが途中から祭壇の四方にタルチョを張り巡らす。 お供えのお菓子やビールがふるまわれ、御守りのオレンジの紐を首に結んでもらう。 最後はツァンパ(小麦粉)を顔に塗りあってプジャが終わる。 余興のシェルパダンスが始まり、私達も三々五々その輪の中に入って踊った。 ダンスの後も酒盛りは続き、昼過ぎにお開きとなった。

昼食は日本のルゥーを使ったチキンカレー。 午後は酔っぱらったメンバーもいて、各々個人用テントで休養した。 天気は下り坂となり寒かった。 歩いてないと体が温まってこないので、B.Cの周囲を歩きまわる。 まだ新雪が溶けていない山を見ていると、今回は登れないかもしれないとつくづく思った。

夕食はヤク肉のすき焼き。 美味しくてお腹いっぱいに食べた。 夕食後に平岡さんから現在のルートの状況と今後のスケジュールについての説明があった。 大雪によりルート工作が全く捗ってないので、大手のエージェントが組織する各隊のサーダーが協議した結果、明後日から各隊2名ずつスタッフを出して共同でC2以降のルート工作をし、予定では3日間で山頂までフィックスロープを張るとのこと。 C.3は雪崩の危険があり、C.2はもともと非常に狭いので、C.2とC.3の中間(C.2.7)にテントを3張設営し、C.1とC.2.7の二つの上部キャンプで行動するとのこと。 アタック日にはスタッフが未明にC.1を発ち、C.2.7で合流するというギリギリの作戦のようだ。 夕食後のSPO2は86、脈拍は65であまり良くなかった。

早朝のテントサイトから見たアマ・ダブラム

早朝のテントサイトから見たタウツェ

朝食の天ぷらうどん

B.Cのテント村

B.Cの常設トイレ

B.Cの裏手の丘から見たタウツェ

B.Cの裏手の丘から見たロブチェ・イースト(中央)

B.Cの裏手の丘から見たアマ・ダブラム

プジャが始まる

祭壇の四方にタルチョを張り巡らす

お供えのお菓子やビールがふるまわれる

ツァンパ(小麦粉)を顔に塗りあう

シェルパダンスの輪の中に入って踊る

隊員とスタッフ全員の記念写真

昼食のチキンカレー

夕食のヤク肉のすき焼き

夕食後にチャン(どぶろく)を飲む左党のメンバー

11月1日、6時に起床し、朝の散歩に出掛ける。 相変わらずB.Cには人影が少ない。 朝食後、8時に別働隊の三人がC.1(5800m)への一泊の順応に出掛けていくのを皆で見送る。 その後も各隊からC.1に向けて登っていく人達が見られた。 一方で、私達よりもC.1寄りに滞在していた隊が時間切れでテントを撤収していた。 果たして私達はどうなるのだろうか。

陽射しがいつもに増して強かったので、午前中は久々にポータブルシャワーで体を洗う。 スタッフ達も今日は休養日で、日向ぼっこをしている。 食堂テントも暖かく、のんびりと歓談しながら寛ぐ。 昼食はプリプリの鶏肉の親子丼とマカロニと野菜の醤油炒め。 見かけもさることながら味も美味しかった。

午後はB.Cに霧が発生し、一転して寒くなった。 昨日から足先の冷えが続き、登山靴を履いていても寒く感じるので、再び散歩に出掛ける。 歩くと足は一時的に温まるが、しばらくするとまた冷えてくる。 風邪が完治していないのか、まだ完全にこの高さに順応していないのか、1時間も歩かないうちに疲れてしまう。 ラッセル・ブライスの隊も北稜からのアタックを諦めてまだこちらに転進してこないし、どうやら今シーズンはB.Cに他に日本人(隊)はいないようだ。 食堂テントに戻ると、今度は強烈な睡魔が襲ってきた。 夕方はナムチェの方向が雲海になっていたので、妻たちが今日ルクラから飛べたかどうか気になったが、帰国後に妻から聞いた話では、飛行機は視界が悪くて一日中飛べず、翌日の午後にヘリでカトマンドゥに飛んだ(料金は邦貨で37000円)とのことだった。

夕食のメインディッシュはヤク肉のハンバーグ。 キッチンスタッフが昼からずっと肉をたたいていたので、柔らかくてとても美味しかった。 夕食中にC.1に泊りに行った別働隊の安倍さんから無線が入り、アイゼンを着けて登る区間もあったので、C.1まで8時間掛かったという情報が得られた。 明日からの上部のルート工作隊員には、若いナムギャルとパサン・カミが選ばれた。

B.Cの外れからパナヨ・ティッパ(6696m)方面の山々を遠望する

足先の冷えが続き、登山靴を履いていても寒く感じた

朝食の味噌ラーメン

C.1に向かう別働隊の三人を皆で見送る

C.1に向かう他の隊

スタッフ達も今日は休養日だ

シャワー用のテント

暖かな食堂テントでのんびりと歓談しながら寛ぐ

昼食の鶏肉の親子丼

午後はB.Cに霧が発生し、一転して寒くなった

ナムチェの方向に沈む夕陽

日没後のアマ・ダブラム

夕食のヤク肉のハンバーグ

11月2日、昨夜は疲れのピークだったのか、10時間ほどぐっすり寝た。 起床前のSPO2は86、脈拍は56とまずまず数値は良い。 今日も快晴だが上空は風が強そうで、カンテガの山頂には雪煙が舞っていた。 キッチンテントも風でバタついている。 指先が冷たく、なかなか温まってこない。 意外にも朝食前に平岡さんから、今日から山頂アタックに向けて出発するという突然の指令があった。 今日から山頂へのルート工作が始まるが、最新の天気予報では真冬のような気圧配置のため、風が穏やかなのは明後日までなので、ルート工作が明日までに終わるという前提で、同時並行的に上部キャンプに上がり、速攻で登頂を狙う作戦のようだ。 説明の最中にルート工作隊員に選ばれたナムギャルとパサン・カミがC.1へ出発していったが、彼らを見送る余裕もなかった。 朝食のテーブルは緊張感に包まれ、メンバーは終始無言だった。

朝食後に上部キャンプで自炊するためのフリーズドライの食料や行動食を選ぶ。 アタックに向けての準備は何もしていなかったので、出発は10時になってしまった。 通常C.1までは雪が無く、トレッキングシューズで登れるが、途中からアイゼンを着けるため仕方なく高所靴を履いて登る。 C.1への案内役は年配のニマソナとカルマの二人だ。 B.Cの真ん中を流れる小川を渡り、まだ雪に覆われた牧草地の丘を登っていく。 B.CからC.1への標高差は1200mもあり、ザックには登攀具とエアーマット、そして3泊4日分の食料が入っているため、C.1まで登るのは結構大変だ。 登り始めて間もなく、昨日から順応でC.1に泊まっていた別働隊の林さんとすれ違ったが、意外にもその直後に、2年前のマナスル登山でラッセル・ブライス隊の隊医だったモニカとすれ違い、思わぬ所で嬉しい再会となった。 今回はモニカも登山隊員として、自ら山頂を目指すとのことだった。 林さんやモニカから、ここから上では風が強まり、とても寒いという情報を得た。

モニカ達の言うとおり、次第に風が強くなり、また刺すように冷たかったので、持っている装備を全て着込んだ。 風が強くて落ち着かないが、明日以降の体力を温存するため、マイペースでゆっくり登る。 傾斜は全般的に緩やかだが、所々にちょっとした下り坂やトラバースがあり、なかなか標高が稼げない。 登るにつれてアマ・ダブラムはその姿を変え、ますます凄みを帯びてくる。 昼食の休憩後に岩野さんが遅れ始め、平岡さんと最後尾で登ることになった。

アマ・ダブラムの頂稜部がだんだんと大きくなり、C.1の手前にも他の隊のテントが数張見られた。 ルート上に岩が点在するようになってくると、ようやくC.1のテントが頭上に見えた。 積雪が次第に多くなり、トレースを少し外しただけで深い雪に足を取られる。 疲れと高度の影響で登高は遅々として捗らなくなり、明日の行動にも影響が出そうな雰囲気が漂ってきた。 先にC.1に着いたニマソナが足早に駆け下りてきて、岩野さんのサポートに向かった。 間もなく岩野さんのザックを担いで上がってきたニマソナが、前を登る滝口さんのザックも担いで、滝口さんを連れていってしまった。

C.1直下の岩場では傾斜が急になり、フィックスロープが張られていた。 疲れていたのでハーネスやアイゼンを着けるのが煩わしく、そのまま強引に手で掴んで登り始めたが、ベルグラが所々にあって登りにくいので、仕方なく途中からハーネスをだけを着けてユマーリングで登る。 日没が近づき、周囲が暗くなり始めた頃にようやくC.1に着いた。 C.1にはテントが20張ほどあったが、暗くて私達の隊のテントが分からずに困っていると、他の隊のサーダーらしき人が、私達の隊のテントはここからはまだ見えない一番奥だと教えてくれた。 日没後、テントの傍らで待っていたニマソナに迎えられ、先に到着していた工藤さんと同じ小さなテントに転がり込む。 時計を見るともう6時前だった。 休む間もなく自炊用の水作りを始める。 テントは岩棚にへばりつくように狭いスペースぎりぎりに設営されているため、床も凸凹で居住環境は極めて悪い。 雪はテントの中から半身を乗り出し、ピッケルで削って集めた。 平岡さんと岩野さんは1時間ほど後に着いたが、テントの間が離れているので、隊の状況は全く分からない。 疲れで食欲は無いが、アルファー米とフリーズドライの親子丼を食べた。 疲労と倦怠感でSPO2や脈拍を測る余裕すらなかった。

8時過ぎには寝ることが出来たが、エージェントが用意したシュラフは薄くて寒かったので、足にダウンミトンを履いて寝た。 ありがたいことに風のない静かな夜だったが、疲れと寒さで脈が下がらず、殆ど熟睡することが出来なかった。

B.Cから見たカンテガの山頂には雪煙が舞っていた

ルート工作隊員に選ばれたパサン・カミ

朝食のテーブルは緊張感に包まれていた

C.1への案内役のニマソナ

祭壇に祈る田口さん

パサンに見送られてB.Cを出発する

雪に覆われた牧草地の丘を登る

B.Cを見下ろす

モニカと2年ぶりに再会した

風が強く、刺すように冷たかった

登るにつれてアマ・ダブラムはその姿を変えていく

所々にちょっとした下り坂やトラバースがあり、なかなか標高が稼げない

アマ・ダブラムの頂稜部がだんだんと大きくなる

B.CからC.1へのルートは全般的に傾斜が緩やかだった

C.1の手前にも他の隊のテントが数張見られた

紅一点の滝口さん

アマ・ダブラムの頂稜部が眼前に迫る

ルート上に岩が点在するようになってくると、ようやくC.1のテントが頭上に見えた

周囲の氷河の景観

岩と雪とのミックス帯になると積雪が多くなった

フィックスロープの張られた岩場をユマーリングで登る

C.1直下ではアマ・ダブラムの頂稜部が指呼の間に望まれた

C.1では暗くて私達の隊のテントが分からなかった

日没後にようやくテントに着いた

11月3日、昨夜は今日のスケジュールの打ち合わせが出来なかったので、出発時間などの詳細は分からないが、6時に起床して雪からお湯を沸かし、出発の準備を始める。 殆ど熟睡出来なかったので頭痛はないが食欲もなく、フリーズドライのカルボナーラを食べるのが精一杯だった。 岩稜にへばりつくように設営されたテントサイトは素晴らしいロケーションで、これから辿る山頂までのルートが良く見えるが、明るい時間帯では用便をする場所がない。 朝食を食べ終わると、ようやく平岡さんが現れ、頂上までのルート工作が今日中に完了する見通しが立たなくなり、特にC.2.7以降の雪の状態が極めて悪いので、とりあえず明日のアタックは中止し、今日は午前中にC.2(6100m)まで順応を兼ねた偵察に行ってB.Cへ下るか、あるいはこのままB.Cへ下るかのどちらを選択しても良いということになった。 昨日無理して登ってきたことが無駄になってしまいがっかりしたが、状況が状況なだけにこの決定も想定内のことだと受け入れるしかなかった。

体調はあまり良くないが、もちろんC.2まで行くことにし、8時半前にニマソナとカルマと一緒にC.2に向けて隊の先頭で出発する。 結局、滝口さん以外は全員C.2へ行くことになった。 天気は快晴無風で暖かく、登り始めると意外と順調に体が動いたので自分でも驚いた。 新旧のフィックスロープが張られた岩稜のルートは予想より難しくはなかったが、岩と高所靴との相性が悪いので登りにくい。 また、垂壁の登攀ばかりをイメージしていたが、切り立った稜上を登らずに岩や雪の斜面をトラバースする部分もあった。 日本の山のように酸欠の心配が無ければ得意な登りだが、偵察とはいえ少しでも体内の酸素を温存したいので、意識的に腕力に頼らない登りを心掛ける。 それでも強引にユマールで登らなければならない所もあるため息が切れる。 他の隊もほぼ同じ時間に出発したため、ルート上は所々で渋滞気味だったが、その方がゆっくり登れて写真も撮れるので良かった。 ルート上の高度感とロケーションは抜群で、偵察ということでリラックスして登れるのが嬉しい。 10時半過ぎにルート上の一番の核心となるレッドタワーの下まで登ったが、ここから先の岩壁の渋滞が激しく、レッドタワーの上のC.2まで往復するとB.Cへ帰り着くのが遅くなってしまうので、標高6000mほどの地点で引き返すことになった。 最終到達地点からはB.Cが遥か眼下に見えた。 下りの急斜面は基本的に懸垂下降だが、高所では何をするにも疲れる。

岩稜にへばりつくように設営されたテントサイト

テントサイトからはこれから辿る山頂までのルートが良く見えた

C.1から少し先に設営された私達の隊のテントサイト

新旧のフィックスロープが張られた岩稜に取り付く

カンテガ(中央)とタムセルク(右)

他の隊もほぼ同じ時間に出発したため、ルート上は所々で渋滞気味だった

6573m峰

眼下に見えた小さな氷河湖

雪の斜面をトラバースする

岩の斜面をトラバースする

いつも余裕の田口さん

岩と高所靴との相性が悪いので登りにくかった

強引にユマールで登らなければならない所もある

ルート上の高度感は抜群だった

後ろを登る工藤さん

ルート上の一番の核心となるレッドタワー

最終到達地点からはB.C(中央)が遥か眼下に見えた

最終到達地点からの展望

最終到達地点からの展望 タウツェ(中央)とチョラツェ(中央右)

最終到達地点から1時間ほどでC.1に戻り、羽毛服、アイゼン、ピッケル、羽毛ミトン、食料などをテントにデポして、正午過ぎにB.Cに向けて下る。 昨日は暗くて分からなかったが、C.1には他隊のテントが30張ほどあった。 C.1から仰ぎ見た紺碧の空の下のアマ・ダブラムの頂がとても神々しい。 昨日のB.CからC.1への登りも長かったが、下りも同じように長い。 C.1からの岩稜登攀がこの山の正念場だが、B.CからC.1へのアプローチも結構大変だ。 皆それぞれマイペースで下る。 午後になっても快晴の天気は続き、何度も後ろを振り返りながら、刻々とその姿を変えるアマ・ダブラムの写真を撮った。 B.CとC.1の中間点辺りは風の通り道になっているようで、それまで全くなかった風が途中から急に吹き始めた。 昼過ぎになると谷底から雲が湧き、山々の景色に変化をつけてくれた。 B.Cまであと1時間足らずとなった所で、タシとナムギャルとフィンジョの三人が温かいミルクティーが入ったポットを携えて迎えにきてくれたが、彼らの余りにも穏やかな表情を見て、“今回のアマ・ダブラムはもう終わったな”と直感した。

5時前にようやく霧に煙るB.Cに着いたが、今日は予想以上に疲れた。 夕食はモモと野菜を具にした海苔巻き寿司。 昨夜からあまり食べてなかったので、お腹いっぱいになるまで食べた。 夕食後、ラッセル・ブライスの隊が北稜ルートの登頂を断念したという情報が、スタッフを通じて伝えられた。 明日の午前中に平岡さんとサーダーのパサンが今後の行動について協議することになったが、パサンの表情は終始曇りがちだったので、すでにスタッフの側では敗退の方向に傾いているのではないかと思えた。

C.1から仰ぎ見た紺碧の空の下のアマ・ダブラムの頂はとても神々しかった

C.1には他隊のテントが30張ほどあった

C.1直下の岩場をフィックスロープを掴んで下る

皆それぞれのペースで下る

昼過ぎになると谷底から雲が湧き、山々の景色に変化をつけてくれた

B.Cへの下りから見たアマ・ダブラム

B.Cへの下りから見たアマ・ダブラム

B.Cへの下りから見たアマ・ダブラム

スタッフ達が温かいミルクティーが入ったポットを携えて迎えにきてくれた

霧に煙るB.Cに着く

ビールで喉を潤す元気なメンバー

夕食の海苔巻き寿司

11月4日、モーニング・ティーのサービスに合わせて7時半に起床。 起床前のSPO2は86、脈拍は52だったが、昨日の登攀で二の腕が少し筋肉痛だ。 間もなくテントサイトに陽が当たり始める。 今日も雲一つない快晴の天気だが、B.Cに来てから初めて風が少し吹いていた。 昨日C.2.7まで行ければ今日がアタック日だったが、山頂も風が強いのだろうか。

朝食の後は平岡さんとパサンが今後の登山の見通しについて長々と協議していた。 皆もその動向が気になり、テントサイトには重苦しい雰囲気が漂っていた。 今日は休養日なので皆は洗濯や物干しなどをしていたが、私はダイニングテントで日記を書いたりしながらだらだらと時間を潰した。

昼食後に平岡さんから、次の理由で山頂アタックが事実上出来なくなったとの説明があった。 ①一昨日他の隊と共同して8人のスタッフで山頂へのルート工作を行ったが、C.2からC.2.7までルートが出来なかったこと。 ②ルートが出来なかった理由は、氷の層の下に柔らかい雪が多く、フィックスロープを固定するスノーバーが刺さらないこと。 ③私達の隊のみならず他の隊のスタッフも、ルート工作が不可能と判断したこと。 ④共同でルート工作をした他の隊も、この結果を受けて撤収を決めたこと。 平岡さんからひと通り丁寧な説明があった後、サーダーのパサンからも同じような内容の説明があった。 ナムチェ・バザールで周囲の山々に積もった新雪を見た時から、ある程度覚悟はしていたので、それほど驚くことはなく、この決定もスムースに受け入れることが出来たが、悔しい気持ちに変わりはなかった。 説明の前よりも周囲の空気は一層重たくなった。 振り返れば、2年前にアマ・ダブラムを登ろうとしてマナスルに変更し、去年はラッセル隊との日程が合わずにヒムルンに行き、今年こそはと三度目の正直で臨んだ山だったので、何とも例えようがない複雑な心境だった。 アイランド・ピークに登れたことが唯一の心の支えだ。

途方に暮れる間もなく、予備日がまだ1週間ほどあるので、今後の行動をどうするか早急に決めなければならない。 地図を広げて登れそうな山を探すと、メラ・ピーク(6476m)が目に留まったが、B.Cまでヘリで行かなければ日程的に無理なことに加え、同じような状況が想定されるため、登頂の可能性はいつもより低いとのことだった。 泉さん達が先日登ったロブチェ・イースト(6119m)であればアプローチを含め短時間で登れるし、登頂の可能性も高いので、協議の結果、別働隊の林さん、安倍さん、利岡さんと共に四人でロブチェ・イーストを登ることにした。 他のメンバーは基本的にカトマンドゥに戻ることを決めたようだった。

昼過ぎに妻や節子さん達をルクラまで案内してくれたチェリンがB.Cに着いた。 ルクラ周辺の天気が悪く、予定日にカトマンドゥへの飛行機が飛ばなかったので、翌日ヘリで飛んだとのことだった。 本隊は4日後の8日にB.Cを発つことが決まったが、希望すれば明日から一泊二日で再度C.2まで登っても良いということになった。 夕方、日本に帰国した妻に電話を架け、アマ・ダブラムに登れなくなったことと、明日以降ロブチェ・イーストを登りに行くことを伝えた。

夕食の鶏肉の唐揚げとコロッケはとても美味しかったが、気持ちはまだ上の空だった。 夕食後はもっぱら山以外の話題で夜遅くまで皆で歓談した。 メンバーが多かったことで、沈黙することがなかったことが救いだった。

モーニング・ティーのサービス

テントサイトに陽が当たり始める

朝食を待つ

今日も雲一つない快晴の天気だが、B.Cに来てから初めて風が少し吹いていた

今後の登山の動向が気になり、テントサイトには重苦しい雰囲気が漂っていた

洗濯や物干しなどをする

山頂アタックが出来なくなった理由について説明するサーダーのパサン

今後の行動について協議する別働隊のメンバー

カトマンドゥに戻ることを決めた泉さんと田口さん

夕食の鶏肉をさばくコックのドゥルゲ

残照のアマ・ダブラムの頂

夕食

11月5日、当然のことながら昨夜は興奮して寝付けなかった。 工藤さんと利岡さんが今日から一泊二日でもう一度C.2まで登ることになり、7時にC.1に向かう二人を皆で見送った。 しばらくすると、案内役の一番若いナワ・チェリンがタバコを吸いながら二人の後を追って行った。 撤収と決まればスタッフの動きは早く、午前中にはパサンがヤクの手配を済ませて戻ってきた。 昼食はそのヤクの肉の卵とじ丼だった。 午後はB.Cの裏手の丘へ散歩に行くつもりでいたが、体調があまり良くないのでダイニングテントで日記を書く。 筆が進まないばかりか、登れなかった悔しさが再び蘇ってくる。 他の隊も共に撤収の準備を一斉に始めた。 他の隊にはヘリで帰る人もいるようで、何度となくB.Cにヘリが発着していた。 登頂祝いに用意された酒やビールがダイニングテントのテーブルに置かれ、飲みたい人は勝手に飲んでいる。 秋も深まってきたのか、風が冷たくなってきた。 毎日晴天が続くアマ・ダブラムを見ていると嫌になる。 山とは不思議なもので、登れたのであればいつまでもここにいたいような気分になるが、登れなかったらその正反対に早くここを去りたいと思ってしまう。 まるで恋人のようだ。 3時ごろC.1に着いた工藤さんから無線が入り、C.1のテントの数もだいぶ減ったとのことだった。 ネパールは他の国と違い、山に登るためには事前に登山許可(証)が必要なため、ロブチェ・イーストもすぐに登ることが出来ないようだ。 登山に要する費用は未定だが、スタッフの人数を最小限にして、前回のようにロブチェの近くにB.Cを作らず、その手前のトゥクラのロッジ(4620m)に泊まって、直接H.Cに入ることになった。

C.1に向かう工藤さんと利岡さんを皆で見送る

案内役の一番若いナワ・チェリン

他の隊も共に撤収の準備を一斉に始めた

他の隊にはヘリで帰る人もいるようで、何度となくB.Cにヘリが発着していた

2年前のマナスルでも一緒だったニマソナ

昼食のヤクの肉の卵とじ丼

登頂祝いに用意された酒やビール

夕食の炒飯

11月6日、夜中に再びファスナーが壊れて寝袋が全開になっていた。 上部キャンプなら確実にアウトだ。 起床前のSPO2は90、脈拍は69と何故か脈が高い。 長期間の高所での滞在による疲れか、寝袋が壊れたせいで風邪でも引いたのだろうか。

早朝からスタッフ全員がC.1とC.2の撤収作業とフィックスロープの回収に出掛けて行った。 午前中はすることも無くなり、B.Cの裏手の丘へ散歩に行く。 ルートは草付の急斜面と岩場とのミックスで高度感に溢れ、周囲の山々の展望もすこぶる良い。 滝口さんも後から登ってきたので、途中から一緒に登ることになり、B.Cから標高差で200mほど登った所にあったケルンの先まで登った。 B.Cのテントの数や残雪が、日に日に少なくなっていく感じだ。

昼食は親子丼とパスタ。 正午過ぎには撤収作業に行ったスタッフ達が次々に帰ってきた。 ようやく明日からロブチェ・イーストに行けることが決まったので、午後はカトマンドゥに送る不要な荷物とこれから使う登山装備との仕分けを行う。 登山費用は一人当たり400ドル(邦貨で約40000円)ということだった。

3時過ぎには工藤さんと利岡さんもB.Cに帰ってきた。 さっそく土産話を伺うと、工藤さんは核心部のレッド・タワーを登ったとのことで、かぶり気味の5mの岩壁ではアブミがあった方が良かったと熱く語っていた。 今晩がメンバー全員一緒での最後の夕食となり、メインディシュはヤク肉のステーキだった。 デザートには登頂ケーキが振る舞われた。 今日は一日中喉が痛く、少し風邪を引いてしまったようだ。

朝食のてんぷらうどん

滝口さんと一緒にB.Cの裏手の丘へ登る

高度感に溢れた丘は周囲の山々の展望もすこぶる良い

丘の上から見たカンテガ(中央)とタムセルク(右奥)

丘の上から見たタウツェ

丘の上から見たB.C

昼食のパスタ

撤収作業から戻ってきたスタッフ達

B.Cに帰ってきた工藤さんと利岡さんから土産話を聞く

夕食のメインディシュのヤク肉のステーキ

デザートには登頂ケーキが振る舞われた

【ロブチェ・イースト】

11月7日、今日はB.C(4600m)を発ってロブチェ・イースト登山のB.Cとなるトゥクラ(4620m)に向かう。 ロブチェ・イーストへの登山は英語が堪能で交渉力もある若いパサン・カミとベテランのニマソナの二人がサポートしてくれることになった。 本隊も明日からの下山に備えて本格的に撤収の準備に入った。 今日もB.Cは快晴無風の良い天気だ。 朝食後は平岡さんの音頭で、お世話になったスタッフ一人一人に感謝の気持ちを込めてチップを手渡すセレモニーを行った。

アマ・ダブラムに再訪を誓い、9時半に本隊のメンバーに見送られてB.Cを発つ。 案内役はニマソナだ。 B.C入りしてからまだ10日も経ってないが、登れなかったせいかB.Cでの滞在がとても長く感じられた。 間もなくクーンブ氷河の末端の谷の向こうに目指すロブチェ・イーストの頂が見えた。 パンボチェ(3930m)へは下らず、途中から道を外れて微かな踏み跡を辿ってディンボチェ(4410m)の方向に下る。 目印となる大きなカルカを過ぎるとローツェやヌプツェ、そして雪煙の舞うエベレストの頂も見えた。 景色は抜群だが風が吹いていて落ち着かない。 微かな踏み跡はイムジャ・コーラ(川)に次第に近づいていったので、飛び石伝いに川を渡ってエベレスト街道に合流するとばかり思っていたが、良い渡渉ポイントが見つからなかったのか、初めから渡るつもりはなかったのか、川を渡ることなく左岸に沿って藪っぽい獣道のような踏み跡をディンボチェ方面に延々と歩き続けた。 間もなくディンボチェの集落が川の対岸に見えるようになったが、川の幅が広くて渡ることが出来ないのみならず、踏み跡は高巻きをするようになり、パンボチェ経由の方が良かったのではないかと思えてならなかった。 結局ディンボチェから1キロ以上も川を遡り、小さな橋を渡って右岸のチュクンからのトレッキングルートと合流し、下り気味に歩いて12時半過ぎにようやく以前連泊したディンボチェのロッジに着いた。

ロッジで久々に定番のフライドライスを食べ、1時半過ぎにトゥクラに向けてエベレスト街道を歩き始める。 二週間ほど前に往復したばかりなので、ルートや周囲の景色の記憶は新しい。 目標のロブチェ・イーストがだんだんと近づいてくるが、まさかこの道を再び辿ってこの山を登りにくるとは夢にも思わなかった。 天気は良いがすでに昼過ぎとなっているので、行き交うトレッカーやポーターも少ない。 牧草地の雪は殆ど溶けたが、今日は風があるので初冬のように寒々しい。 トゥクラの手前でペリチェ方面からエベレスト街道を登ってきたパサン・カミと合流した。 彼はディンボチェの手前でイムジャ・コーラ(川)を渡渉したとのことだった。 3時半にトゥクラの一軒宿のロッジに到着。 陽当たりの悪いロッジは残雪が建物にへばりついているため、アマ・ダブラムのB.Cよりも寒かったが、荷物がB.Cから届かず着替えも出来なかった。 国内で山のガイドをされている高橋さんと帰国するまでずっと同じ部屋になり、色々な話を聞けてとても有意義だった。 到着後のSPO2は90、脈拍は75と、やはり脈が高かった。 ロッジの食堂にはカラ・パタールを目指してトレッキング中の日本人の若い夫婦がいたが、初めての高所で高度障害に苦しんでいるようだった。

夕食は再びフライドライスと茹でたジャガイモを注文した。 夕食後はH.Cへ上げる荷物の仕分けをする予定でいたが、安全管理上ロッジには荷物を預けられないとのことで、二人のポーターが4人分の荷物を全てH.Cへ上げるとのことだった。

B.C (4600m) ⇒ ディンボチェ (4410m) ⇒ トゥクラ (4620m) ⇒ ロブチェH.C (5300m)

スタッフ全員との記念写真

お世話になったスタッフ一人一人に感謝の気持ちを込めてチップを手渡す

撤収が進んだB.C

アマ・ダブラムに再訪を誓ってB.Cを発つ

クーンブ氷河の末端の谷の向こうに目指すロブチェ・イーストの頂(左端)が見えた

パンボチェへは下らず、途中から道を外れて微かな踏み跡を辿ってディンボチェの方向に下る

ローツェやヌプツェ、そして雪煙の舞うエベレストの頂も見えた

イムジャ・コーラ(川)の左岸に沿って踏み跡をディンボチェ方面に延々と歩き続けた

ディンボチェの集落と背後に聳えるタウツェ

ディンボチェから1キロ以上も川を遡り、小さな橋を渡って右岸のトレッキングルートと合流した

イムジャ・コーラから見たアイランド・ピーク

ディンボチェのロッジで寛ぐ

エベレスト街道を歩き始めると、目標のロブチェ・イーストがだんだんと近づいてくる

登れなかったアマ・ダブラム

トゥクラの手前から見たロブチェ・イースト

陽当たりの悪いトゥクラのロッジ

ロッジの寝室

ロッジの食堂

夕食のフライドライス

11月8日、6時に起床。 起床後のSPO2は90、脈拍は70と、昨日に引き続いて脈が高い。 緊張感で自覚症状は出ていないが、やはり疲れによる風邪のようだ。 今日は半日行程でロブチェ・イーストのH.Cに向かう。 H.Cの標高は5300mほどだが、雪が無いのでトレッキングシューズで登れるらしい。 ロッジの裏にはタウツェ(6367m)とチョラツェ(6335m)のコンビが屹立し、トゥクラ・パス(峠)の向こうにロブチェ・イーストの頂稜部が見えた。 8時前にニマソナやパサン・カミと一緒に6人でロッジを出発。 快晴無風の登山日和だ。 ロブチェ・イーストを正面に見ながら、トゥクラ・パス(峠)まで小さくジグザグを切りながらゆっくり登っていく。 4830mの峠まで標高差は200mほどだ。 トレッキングルート上には残雪が無く、トゥクラのロッジから50分ほどでタルチョがたなびくトゥクラ・パス(峠)に着いた。 風光明媚な峠で一息入れ、傾斜が殆ど無くなった道を進んでいくと、間もなくプモ・リが正面に見えるようになり、左手にロブチェ・イーストが徐々にその全容をあらわした。

トレッキングルートの傍らの岩に、赤い字で『←Lobuche・H.C』と記されている所から左に外れ、カールの底の扇状地に入る。 前回B.Cを設営した場所の雪は少なくなり、テントも無かった。 扇状地を緩やかに登って大きな池の畔を通り、H.Cに上がるカールの取り付きへ向かう。 取り付きには目印の大きな岩があり、そこから大小の岩が散在するカールの中を要所要所に積まれたケルンに導かれて登る。 H.Cが近づいた所でルート上に残雪があらわれたので、パサン・カミが迂回するためのロープを岩場に固定してくれた。 緩やかなスラブ状の岩を登り、11時半過ぎに労せずしてタルチョが張られたH.C(5300m)に着いた。

H.Cは予想よりも良い環境で、山々の展望が素晴らしいのみならず、近くに小さな池があるので水を作るのも楽だった。 テントサイトには他のパーティーのテントキーパーとテントが一張あった。 山頂方面へのルート上にはスラブ状の岩が続いており、3~4人のパーティーが雪線に向かって登って行く姿が見えた。 暖かく風も弱いが、ポーターがまだ着かないので、テントが立たない。 1時間ほど待ってようやく二人のポーターがH.Cに上がってきたので、早速皆でテントを設営した。 昼過ぎのSPO2は85、脈拍は75だったが、ここの標高を考えれば許容範囲だろう。 順応は十分にしているので、頭痛などの症状はない。

先ほどからヌプツェの山頂に笠雲がかかっているのが気掛かりだったが、夕方前に一時的に天気が崩れ小雪がパラついてヤキモキする。 明日の天気予報は分からないし、仮に悪くても日程の都合上予備日はないので、明日はアタックするしかない。 結局、私達の後からは誰も登ってこなかったので、明日山頂にアタックするのは私達の隊と、上で幕営している1パーティーのみだ。 フリーズドライの夕食を自炊して食べていると、下見に行ったパサン・カミから明日の出発は5時で良いとの指示があった。 テントが狭かったこともあるが、やはり高度の影響で殆ど眠れなかった。

ロッジの裏に屹立するはタウツェ(左)とチョラツェ(右)

ロブチェ・イーストを正面に見ながら、トゥクラ・パス(峠)へ登る

タルチョがたなびくトゥクラ・パス(峠)

トゥクラ・パス(峠)から見たロブチェ・イースト

トゥクラ・パスを過ぎると間もなくプモ・リが正面に見えるようになる

前回B.Cを設営した扇状地とロブチェ・イースト

前回B.Cを設営した場所の雪は少なくなり、テントも無かった

扇状地を緩やかに登る

扇状地の中枢にある大きな池

H.Cに上がるカール(中央)

ケルンに導かれてカールの中を登る

大小の岩が散在するカールの中

ルート上に残雪があらわれたので、パサン・カミが迂回するためのロープを岩場に固定してくれた

H.C直下の緩やかなスラブ状の岩

ヌプツェの山頂には笠雲がかかっていた

辿ってきたカールの底の扇状地と池

H.Cのあるコル

タルチョが張られたH.C

H.Cから見たアマ・ダブラム

H.Cから見たロブチェ・イーストの山頂(中央左奥)

ポーターが到着するのを待つ

H.Cは予想よりも良い環境だった

夕方前に一時的に天気が崩れ小雪がパラついた

11月9日、3時過ぎに起床。 不思議なくらい昨夜からずっと風がなく、テントから外を見ると満天の星空だった。 お湯を沸かしてフリーズドライのカルボナーラを食べる。 準備は早くから出来ていたが、出発直前に用便に行きたくなってしまい、最後尾でH.Cを出発することになった。 出発は予定どおり5時ちょうどだった。

パサン・カミを先頭に雪のないスラブ状の滑りやすい岩場を登って行く。 間もなく夜が白み始め、アマ・ダブラムのシルエットが暗闇から浮かび上がってきた。 足元に雪が出てきたが、昨日下見とルート工作に行ったパサン・カミが良いルートを選んで先導してくれたので、アイゼンは着けずにミックスの岩場を登り続けた。 西の空がモルゲンロートに染まり始め、何度も足を止めて写真を撮る。

H.Cから1時間半ほどで雪稜の末端に着くと、ちょうど朝陽が当たり始めて暖かくなった。 雪稜の末端には猫の額ほどであるがテントを張るスペースがあり、昨日後ろ姿を見たパーティーのテントが2張あった。 ロブチェ・イーストと隣のロブチェ・ウエスト(6145m)の山頂らしきピークが並んで見え、目を凝らすと先行しているパーティーの姿も見えた。 嬉しいことに稜線には風が無く、上空も雲一つない快晴の天気だ。

雪稜の末端で一息入れながらアイゼンやハーネスを着けて7時に出発する。 踏み固められた明瞭なトレースがあったのでロープは結ばずに登る。 ペースの速い林さんと安倍さんが終始パサン・カミと先行し、私と一番年配の利岡さんが殿を務めるニマソナと一緒に登る形になった。 30分ほど明瞭なトレースを辿っていくと、次第に傾斜がきつくなってきたので、ここからは全員でロープを結んで登る。 今まで仰ぎ見ていたタウツェ(6367m)とチョラツェ(6335m)のコンビが次第に目線の高さになってくる。 しばらくアンザイレンして登ったが、本当に順応しているのかと疑いたくなるほど足が重く息が切れる。 斜面の傾斜が一段と強まると、そこからは昨日パサン・カミが取り付けたフィックスロープが張られていた。 頭上には大きなセラックが見えたが、すでに登頂したと思われる先行パーティーが笑顔で下ってきたので登頂を確信した。 フィックスロープの終了点の手前にある大きなセラックとクレバスを左右に迂回しながら登って行くと、ようやく指呼の間に今まではっきりと特定出来なかったロブチェ・イーストの山頂が見えた。

パサン・カミと共に先行している林さんと安倍さんの姿が見えなくなったが、山頂直下で私達を待っているのだろう。 案の定、山頂の手前にテントが何張か張れそうな平らな場所があり、皆がザックを置いて寛いでいた。 目と鼻の先の山頂へは、ここで一息入れてから再び皆でロープを結んで登るのだろうと思ったが、どうやら山頂には登らずここで終わりにするような気配を感じた。 パサン・カミに聞いてみると、この先にある大きなクレバスを渡るのがとても危険なので、ここを今回の山頂とするということだった。 クレバスを渡った先にはトレースも見えるが、大雪の影響で山頂部分の雪の付き方が悪く、確保するスノーバーもない状況で6人が1本のロープで登るには少し無理があるように思えた。 ロブチェ・イーストの真の山頂には辿り着けなかったが、マイナーな山と急遽決まった“弾丸ツアー”の宿命なので仕方がない。 時刻は9時10分、H.Cを出発してから僅か4時間ばかりのあっけないサミットだった。

気を取り直して、あらためて皆で登頂を祝い、記念写真を撮りあった。 展望は360度ではないものの、眼前には重厚なヌプツェとその背後にエベレストの山頂が見え、足下のクーンブ氷河の源頭にはプモ・リとチャンツェ、そして目を右に転じると、マカルーと先日登ったアイランド・ピーク、アマ・ダブラム、カンテガとタムセルク、タウツェとチョラツェ、そして南西の方角にはコンデ・リを始めとするおびただしい山々が一望され、何もいうことはない。 写真を撮り、ビデオを回してヒマラヤの大展望を満喫した。 喧噪のカラ・パタールやアイランド・ピークとは違い、私達のパーティーだけで山頂を貸し切りに出来たことも嬉しかった。

5時ちょうどに最後尾でH.Cを出発する

夜が白み始め、アマ・ダブラムのシルエットが暗闇から浮かび上がる

西の空がモルゲンロートに染まり始める

アイゼンは着けずにミックスの岩場を登る

雪稜の末端に着くと、ちょうど朝陽が当たり始めた

雪稜の末端から見たロブチェ・イースト(中央左)とロブチェ・ウエスト(左奥)

雪稜の末端からは踏み固められた明瞭なトレースがあったのでロープは結ばずに登る

ペースの速い林さんと安倍さんが終始パサン・カミと先行する(中央奥が山頂)

傾斜がきつくなってきた所から全員でロープを結んで登る

タウツェ(左)とチョラツェ(右)のコンビが次第に目線の高さになる

頭上の大きなセラックに向けてフィックスロープを使って直登する

フィックスロープを登る利岡さん

フィックスロープの終了点の手前にある大きなセラックを越える

指呼の間に今まではっきりと特定出来なかったロブチェ・イーストの山頂が見えた

ロブチェ・イースト(偽ピーク)の山頂

ロブチェ・イースト(偽ピーク)の山頂

山頂で寛ぐ林さんと安倍さん

山頂から見た重厚なヌプツェとその背後のエベレストの山頂(中央右奥)

山頂から見たプモ・リ(右下がカラ・パタール)

山頂から見たチャンツェ(中央奥)

山頂から見たマカルー(中央奥)とアイランド・ピーク(中央左下)

山頂から見たアマ・ダブラム

山頂から見たタウツェ(左)とチョラツェ(右)

山頂から見たカンテガ(中央)とタムセルク(右)

南西の方角にはコンデ・リ(左端)を始めとするおびただしい山々が一望された

いつまでも佇んでいたい快晴無風の山頂だったが、パサン・カミに促されて9時半過ぎに下山を開始する。 皆はどんどん先に下っていってしまったが、私は最後尾で写真を撮りながらマイペースで下ったので、フィックスロープを回収してくるパサン・カミにも追いつかれ、11時半過ぎにようやくH.Cに着いた。

しばらく休憩してからテントの中の荷物を整理し、1時にH.Cを後にして下山を続ける。 登りと同じように元気な林さんと安倍さんの速いペースにはついていけず、疲れた足を労りながら利岡さんと共に足下の扇状地に向けて大小の岩が散在する急斜面のカールを下る。 エベレスト街道との合流点で首を長くして待っていてくれた二人と合流してB.Cのトゥクラに向かう。 天気は相変わらず良く、雲もさほど湧いてこない。 何度も後ろを振り返りながら、ロブチェ・イーストを眺め、その雄姿を写真に収めた。 意外にもトゥクラ・パス(峠)でパサン・カミから、まだ陽も高いのでトゥクラの先のペリチェ(4240m)まで下りましょうという提案があった。 標高がトゥクラよりも400mほど低いペリチェまで下れば体も楽だし、明日の行程も短くなるので、皆でこの提案に乗ることにした。 予想よりも早く3時にトゥクラのロッジに着いた。 昨日までとは別人のように食欲が旺盛になり、あっという間に注文したフライドライスを平らげてしまった。

すでに日陰となった寒々しいトゥクラのロッジを3時半に出発。 ロッジの女将さんに、これからペリチェに下ることを告げると、「クレイジー!」と笑っていた。 ディンボチェへのルートを左に分け、クーンブ氷河の末端の谷に向けて高度を落とすと、後はドゥードゥ・コシ(川)の源流に沿って緩やかな下りが延々と続いた。 谷は暗いが正面のアマ・ダブラムと背後のロブチェ・イーストには陽が当たり、その頂はどんどん高くなっていく。 途中で私達の荷物を背負ったポーターにも抜かれ、4時半過ぎにようやくペリチェのロッジに着いた。 ペリチェのロッジはトゥクラとさほど変わらないと思っていたが、意外にもロッジの食堂は暖かく快適で食事も美味しかった。 足はすっかり棒になってしまったが、パサン・カミのアドバイスどおりペリチェまで下ってきて良かった。

山頂からH.Cへ下る

マイペースで写真を撮りながら最後尾で下る

フィックスロープを回収して下るパサン・カミ

雪稜の末端からH.Cへ

H.Cに戻る

H.Cを後にする

大小の岩が散在する急斜面のカールを下る

カールの底の扇状地

扇状地から見たロブチェ・イースト

トゥクラ・パス(峠)

トゥクラ・パス(峠)から見たロブチェ・イースト

トゥクラのロッジ

ペリチェのロッジ

ペリチェから見たロブチェ・イースト

ロッジの食堂は暖かくて快適だった

ロッジの寝室

【ペリチェからカトマンドゥ】

11月10日、疲れ過ぎか脱水か、それとも真の山頂に辿り着けなかった苛立ちか、昨夜は何故か殆ど眠れなかった。 朝食後のSPO2は90だったが、脈拍は75と高かった。 8時前にロッジを出発。 昨日頑張って歩いたので、今日はポルツェ(3810m)までの半日行程となった。 今日もこの時期ならではの乾燥した晴天となりそうだ。 秋も深まってきたので谷間の道は霜が降り、まだ陽が当たらずに寒い。 8時過ぎにようやくアマ・ダブラムの右肩からのご来光となった。 雪が完全に消えた道は乾燥して埃っぽくなり、ズボンの裾がすぐに白くなった。 間もなくディンボチェからの道と合わさると、偶然にもチュクン・リ(5550m)からの帰りだという安倍さんの知り合いの白馬の女性ガイドさんと出会った。

途中のパンボチェ(3930m)にはペリチェからちょうど2時間で着いた。 このまま行けば目的地のポルツェにはお昼頃までに着きそうだったが、何故かここで昼食を食べていくことになった。 久々に4000mを下回ったので食欲は旺盛だ。 畑があるパンボチェではロッジの料理にも野菜が多かった。

パンボチェから先では何度も後ろを振り返りながらアマ・ダブラムの雄姿を撮る。 登れなかった山を撮るのは辛いが、この山の魅力には勝てない。 20日ほど前に通った時と比べて明らかに山肌の雪が無くなり、岩が露出した部分が多くなってきた。 エベレストやローツェの山頂には今日も雪煙が舞っていた。 すれ違うトレッカーの姿は少なく、すでにベストシーズンは過ぎたかのようだった。 パンボチェからポルツェまでの間は全般的にアップダウンが多く、順応している体でも堪える。 1時半に前回と同じプルバが経営するロッジに着いた。

貸し切りのロッジの食堂でクーンブ山群の地図を眺め、ガイドブックを読んだりしながら次の山の計画を考えていると、ロッジのオーナーのプルバがひょっこり現れた。 ラッセル隊の石川さんは2日前にクムジュンからヘリに乗って帰ったとのことでお会いすることは出来なかったが、図らずもプルバから直接北稜の登攀が出来なかった経緯を聞くことが出来た。 夕方になると近くに住んでいるというナムギャルもやってきて、プルバと一緒にヤクに餌の芋を与えていた。 冬場にヤクに餌をやるのが一番大変だと言っていたパサンの言葉が思い出された。

ペリチェ (4240m)⇒ パンボチェ (3930m)⇒ ポルツェ (3810m)

ペリチェから見たカンテガ(中央)とタムセルク(右)

ペリチェから見たロブチェ・イースト

ペリチェから見たタウツェ

アマ・ダブラムの右肩からのご来光

順応のため登ったナガゾンの前衛峰(右手前)とペリチェの集落(中央左)

ディンボチェからの道と合わさる場所から見たローツェ(中央奥)

パンボチェ方面への道(正面はコンデ・リ)

イムジャ・コーラ(川)の右岸にあるパンボチェの下の集落

パンボチェの上の集落

パンボチェのロッジでの昼食

パンボチェから見たアマ・ダブラム

パンボチェとポルツェの中間点から見たアマ・ダブラム(右)と雪煙が舞うエベレストとローツェの山頂(左)

ポルツェの集落

ロッジでオーナーのプルバと再会する

ヤクに餌の芋を与えるプルバとナムギャル

夕食のモモ(蒸した餃子)

ポルツェ ( 3 8 1 0 m ) ⇒ モン・ラ ( 4 1 5 0 m ) ⇒ キャンヅマ ( 3 5 5 0 m ) ⇒ ナムチェ ( 3 4 4 0 m )

11月11日、寒さが次第に増してきたようで、朝起きると窓ガラスが凍っていた。 快晴の天気は今日も続き、村人が“水の神様”と崇めるクーンビラ(5761m)がすっきりと望まれた。 早朝からロッジの手伝いに来ていたナムギャルに見送られ、8時前にロッジを出発。 今日もナムチェ(3440m)までの短い行程だ。 急遽ロッジから目と鼻の先のニマソナの家に招かれ、ミルクティーをいただくことになった。 ニマソナの家は比較的大きかったが、母屋の大部分は登山道具の倉庫になっていた。 ニマソナは敬虔なチベット仏教徒のようで、一人一人に金色のカタ(布)を授けてくれた。 ニマソナと同様、奥さんや子供たちもはにかみ屋で、台所の隅に隠れてしまい私達の前には出てこなかった。

集落の外れからドゥードゥ・コシ(川)が流れる深い谷底まで急坂を下り、パサン・カミが自分が架けたと自慢する鉄の橋を渡った先のポルツェ・タンガの一軒宿からモン・ラ(峠)(4150m)へ長い坂を登る。 10時過ぎにタルチョが四方に張り巡らされたチョルテンが建つモン・ラに着いた。 往路では見えなかったアマ・ダブラムやタウツェが今日は良く見える。 モン・ラでコーラを飲んで一息入れてからサナサ(3650m)へ下る。 道は登り返しもなくなり、時々後ろを振り返りながらサナサに向けてどんどん下る。 サナサの三叉路をクムジュン方面には行かずにナムチェへの最短ルートに入ると、日本人のハイキングの団体と久々に出会った。 カラ・パタールやゴーキョへのトレッキングだけでなく、ナムチェ周辺でエベレストを眺めるツアーも多いそうだ。 装飾品を並べた露店が見られるキャンヅマの集落(3550m)に入ると、突然山岳マラソンのランナー達が走っている光景が見られた。 『エベレスト・トレイル・レース』という大会のようだ。 まだ11時だったが、キャンヅマのロッジで昼食となった。 トレッカーのみならず観光客も多いキャンヅマは、ロッジもナムチェより新しく綺麗で、料理も美味しかった。

キャンヅマを正午過ぎに出発し、タムセルクとコンデ・リを眺めながら1時間少々で待望のナムチェ(3440m)に着いた。 雑居ビルの中にあるロッジはこぢんまりとしていて、私達の他に長期滞在している日本人の年配の女性が一人いた。 パサン・カミから、14日に予約していたルクラからのフライトが一日前の13日に変更出来たという朗報が伝えられた。

食堂でお茶を飲んで寛いでから土産物を物色しに出掛ける。 買い物の途中で『ナムチェ・ベーカリー』でアップル・パイをいただく。 買い物を終えた後は山が良く見える場所を探し、夕陽に染まるタムセルクをいつまでも眺めていた。 天気が良い日のナムチェは暖かく、食堂には薪ストーブではなく電気ストーブが置かれていた。 夕食はチキンカレーを注文し、ようやく美味しい肉にありつけた。

ポルツェ (3810m)⇒ モン・ラ (4150m)⇒ キャンズマ (3550m)⇒ ナムチェ (3440m)

ポルツェからは村人が“水の神様”と崇めるクーンビラがすっきりと望まれた

早朝からロッジの手伝いに来ていたナムギャル

ニマソナの家に招かれ、金色のカタ(布)を授かった

ニマソナの家の母屋の大部分は登山道具の倉庫になっていた

ポルツェ・タンガからモン・ラへの長い坂

モン・ラへの登りから見たポルツェの集落とアマ・ダブラム

モン・ラ(峠)

モン・ラからサナサへ下る

モン・ラとタウツェ

モン・ラ付近から見たアマ・ダブラム

サナサ付近から見たコンデ・リ

装飾品を並べた露店が見られるキャンヅマの集落

キャンヅマから見たタウツェ

キャンヅマから見たタムセルク

キャンヅマから見たアマ・ダブラム(右)とローツェ(左)

ナムチェのロッジ

ロッジの食堂で寛ぐ

ナムチェから見たタムセルク

雑貨店で土産物を買う

『ナムチェ・ベーカリー』でアップル・パイをいただく

日没直前のタムセルクの頂

夕食のチキンカレー

11月12日、当初の予定ではニマソナはナムチェから昨日のうちにポルツェにトンボ返りし、パサン・カミと私達3人でルクラに行くことになっていたが、彼らが所属するエージェントのマウンテン・エクスペリエンス社が30人のトレッキングの団体を引き受けたことで、ナムチェに保管してあるレンタル用のシュラフをルクラまで運ばなくてはならなくなり、ポーターとしてニマソナが急遽借り出されることになった。 ニマソナは年配ながら体が大きいので、ポーターとしてもトップクラスだろう。 それにしても彼が背負う荷物は巨大で重そうだった。

8時前にロッジを出発。 地図のコースタイムは6時間となっているが、ゴールのルクラ(2840m)まではアップダウンの多い行程だ。 一月前に入山した時は、この区間は雨で天気が悪かったが、今日はこのところずっと続いている快晴の天気だ。 意外にもナムチェを出てすぐのチェックポストで私達とパサン・カミが監視員に捕まった。 理由は入山時とメンバーが全く違うことに加え、林さん達のトレッキングガイドが偽名を使っていたことが原因だった。 交渉上手のパサン・カミが監視員と色々やりとりして何とか放免されたが、一歩間違えばここで無用な足止めを食うことになるところだった。 その先のエベレストが最初に見える広場では、往路では全く見えなかったエベレストの頂が小さいながらも樹間から見えた。

広場からはジグザグに切られた坂道をぐんぐん下る。 ドゥードゥ・コシ(川)に架かる新しい吊り橋を渡り、長い石の階段を下って川の左岸に降り立つ。 ここからはゴールのルクラまでもう3000mを超えることはない。 ジョルサレ(2740m)の集落を過ぎると、ロッジのある小さな集落が所々に点在するようになり、街道という名称どおりになってくる。 正午前に中間点のパグディン(2610m)に着き、真新しいロッジで昼食を食べる。 ロッジの料理の質はもう下界と遜色なかった。 どうやらこのロッジにエージェントが引き受けた団体が泊まるようで、ニマソナは背負ってきたシュラフをロッジの人に渡していた。

パグディンからはアップダウンが連続するばかりか、ルクラまでは上り基調なので、予想していたこととはいえ目標を失った身には辛かったが、往路では全く見えなかったタムセルクやクスムカングル西峰(5579m)が突然見えたりして嬉しかった。 アマ・ダブラムやエベレストなどクーンブ山群の山々への憧れが続く限り、これからもこの道を何度か辿ることになるだろう。 最後の長い石畳の坂を登り、3時ちょうどにルクラに着いた。 村の入口には昨日から行われている山岳レースのゴールポストがあり、図らずも長旅のフィナーレに相応しい雰囲気だった。

ロッジや土産物屋が所狭しと軒を並べるメインストリートを抜け、空港のすぐ手前にある『ナマステロッジ』に投宿する。 小奇麗な部屋にはシャワーも付いていた。 夕食前にパサン・カミとニマソナにビールをおごり、メールアドレスの交換などをして相応のチップを手渡した。 意外にも夕食後にはプルバも宿にあらわれ、ルクラでのポーターの手配を牛耳っているロッジのオーナーと打ち合わせをしていた。 プルバから、明日カトマンドゥの空港に迎えに来るエージェントの社長のタムディンに、アマ・ダブラム北稜の登山許可書を渡して欲しいと頼まれたが、石川さんら11人の登山隊のメンバーの中にスイスやNZで山岳ガイドをしているスーザンの名前があって驚いた。

ナムチェ (3440m) ⇒ モンジョ (2840m) ⇒ パクディン (2610m) ⇒ ルクラ (2840m)

ロッジの朝食

ニマソナが急遽ナムチェに保管してあるレンタル用のシュラフをルクラまで運ぶことになった

ナムチェから見たコンデ・リ

ナムチェからすぐのチェックポストで監視員に捕まる

エベレストが最初に見える広場からはエベレストの頂が小さいながらも樹間から見えた

ドゥードゥ・コシ(川)に架かる新しい吊り橋を渡る

新しい吊り橋から見た下の古い吊り橋

モンジョ(2840m)の集落

ベンカール(2630m)の集落からはタムセルクが大きく見えた

真新しいロッジで昼食を食べる

ロッジの料理の質は下界と遜色がなかった

パグディン(2610m)の集落

ガート(2500m)の集落から谷奥に見えたクスムカングル西峰(5579m)

ルクラの手前の長い石畳の坂を登る

ルクラの村の入口には山岳レースのゴールポストがあった

ナマステロッジ

ロッジの食堂

ロッジの寝室

夕食前にスタッフとメールアドレスの交換をする

夕食のチキンステーキ

11月13日、ありがたいことに今日も雲一つない快晴の天気となった。 6時半にロッジを出発し、目と鼻の先の空港に向かう。 早朝から搭乗を待つ人は多かったが、7時前から次々とツインオッターが爆音を轟かせながら離発着し、8時ちょうどに私達も一番小さな10人乗りの単発機でルクラを飛び立った。 予定どおり飛べたことだけでも運が良いのに、離陸してすぐに機上からはエベレスト街道からも遠望されたヌンブール(6939m)やその周囲の山々が間近に望まれるようになり、思いがけない展望に心が弾んだ。 その興奮が冷めやらぬうちに、今度は写真でしか見たことがないロールワリン山群の盟主ガウリサンカール(7134m)とメルンツェ(7181m)が相次いで目に飛び込んできた。 もう二度と見ることが出来ないかもしれない絶景に目が釘付けとなり、夢中でカメラのシャッターを切り続けた。 垂涎の山々は次第に機窓から後方に遠ざかっていくが、間髪を入れずにカトマンドゥから近いシュガール山群やランタン山群の山並みも一望されるようになり、最後のとどめはガネッシュ・ヒマールⅣ峰・Ⅱ峰・Ⅴ峰(7052m・7163m・6986m)の三山と、枚挙にいとまがないほど沢山のヒマラヤの山々を眺めることが出来た。 僅か40分のフライトだったが、予想外の素晴らしい“遊覧飛行”に酔いしれた。

カトマンドゥの空港に迎えに来たエージェントの社長のタムディンの車に乗り、宿泊先のホテル『アンナプルナ』には予定よりもだいぶ早い9時過ぎに着いた。 その足でホテルのすぐ近くにあるタイ航空の営業所に行き、明後日の出発を明日に変更したい旨を申し出たが、あいにく明日の便に空席がなく、変更することは出来なかった。 ホテルに戻って久々にゆっくりシャワーを浴びてから、昼食はホテルの近くにある日本料理店『古都』ですきやきを食べた。 昼食後は寸暇を惜しんでタメルに買い物に出掛け、夕食はホテルの近くにある中華料理店『チャイニーズルーム』で、色々な料理をシェアしながらお腹一杯に食べた。

ロッジから目と鼻の先の空港に向かう

早朝から次々とツインオッターが爆音を轟かせながら離発着する

ロビーで出発を待つ

一番小さな単発機でルクラを飛び立つ

エベレスト街道からも遠望されたヌンブール(6939m)(中央)

ロールワリン山群の盟主ガウリサンカール(7134m)(左)とメルンツェ(7181m)(右)

ランタン山群の山並み

ガネッシュ・ヒマールⅣ峰・Ⅱ峰・Ⅴ峰

カトマンドゥの市街

カトマンドゥの空港

カトマンドゥのホテル『アンナプルナ』

昼食はホテルの近くにある日本料理店『古都』で食べた

タメルに買い物に出掛ける

夕食はホテルの近くにある中華料理店『チャイニーズルーム』で食べた

11月14日、昨夜は中華料理をたらふく食べたが、高所に長くいた反動で食欲は旺盛になり、朝食のバイキングをゆっくりと時間を掛けて楽しんだ。 昨日約束した10時過ぎにタムディンがホテルに集金に現れ、ロブチェ・イーストの登山費用として一人400ドルを支払った。

昼前から皆でタメルの散策に出掛けることになり、昼食は商店街の中心辺りで人気のあるファーストフード店でホットドックを食べたが、これが意外と安くて美味しかった。 ホテルに戻って帰国の準備をしていると、先に下山してカトマンドゥに滞在していた田口さんがネパール人の友達と一緒に部屋に遊びに来てくれた。 開口一番、私達よりも2週間ほど早くロブチェ・イーストに登った田口さんにロブチェに登れたことを伝え、アマ・ダブラムのB.Cを発ってから後のお互いの土産話に花を咲かせた。 田口さんは林さん達と同じようにエアチケットがフィックスのため、まだしばらくカトマンドゥに滞在するとのことだった。

夕食はタメルのすぐ手前にある田口さんお勧めのイタリアンレストラン『ファイヤーアンドアイス』で美味しいピザとスパゲティーに舌鼓を打った。 夕食後は田口さんが滞在している宿にお邪魔した。 学校の寄宿舎を改装したような宿は、一泊1000ルピー(邦貨で1100円)という安さにもかかわらず、ベッドはツインで部屋にはシャワーもあり、料金の割には驚くほど快適そうだった。

朝食のバイキング

田口さんがホテルに遊びに来てくれた

夕食はタメルのすぐ手前にある『ファイヤーアンドアイス』で食べた

美味しいピザ

田口さんが滞在している宿にお邪魔した

11月15日、9時半にタムディンがホテルに現れ、明後日帰国する林さん達に見送られて車で空港に向かう。 ティハールの祭りも終わり、町にはいつもの喧噪が戻っていた。 次にここを訪れるのは何年後だろうか。 金曜日だがベストシーズンということもあって、空港の出国ロビーには何人かの日本人の観光客やトレッカーの姿が見られた。 荷物はダッフルバック2個で、重さは30キロをゆうにオーバーしていたが、タイ航空の搭乗カウンターでは何も言われずに済んだ。 但し、ビザの有効期間が30日で滞在日数を4日オーバーしていたので、一日につき10ドルの超過料金を支払うように空港の係員から請求があった。

今回は14年前のカナディアンロッキーから数えて23回目の海外の山旅で、初めて憧れのエベレスト街道を歩いた。 直前に降り積もった未曾有の大雪のため、残念ながら目標のアマ・ダブラムには登れなかったが、山を愛する岳人の誰もが憧れる世界最高峰のエベレストを初めて自分の目で見たり、アマ・ダブラムはもちろんのこと、ローツェやマカルー、プモ・リなどを始めとするクーンブ山群の高峰・名峰の数々を、麓の村からあるいは山頂から眺め、その体系を大雑把であるが理解することが出来た。 “百聞は一見にしかず”とは正にこのことだろう。 次のステップ向けての収穫も多かった。 エベレスト街道は人も多く俗化されているという話も聞かされていたが、これだけスケールの大きな風景と出合える場所は地球上にそれほど多くないだろうから、山を愛する岳人なら少なくとも一度はここを訪れるべきだと思うし、今回この街道を踏破することが出来て本当に良かったと思った。

林さん達に見送られてタムディンの車で空港に向かう