憧れのヨーロッパアルプス 1

【アルプスへの道】

2000年7月26日pm0:40、雪庇の少し張り出している猫の額ほどの狭い山頂に、ガイドのヨハン氏、妻、そして私の順に辿り着いた。 午前中は快晴だった天気も午後に入ってからは下り坂となり、360度の大展望を期待していた山頂からは、先ほどまで青空の下に見えていたユングフラウも霧のため全く見えない。 かろうじてアイガーの山頂とグロース・フィーシャーホルン、そして足下のアレッチ氷河が霧の中に見え隠れしている。 山の名前はメンヒ、標高は4099mだ。 辿り着いた達成感と、もうこれ以上登らなくて済むのだという安堵感とが交錯している。 山登りを始めたばかりの頃を思い出させる、ほろ苦い思いだった。

メンヒの山頂

昨年の7月上旬、初めての海外旅行をカナディアンロッキーで経験し、すっかり外国かぶれになっていた私は、次は是非ヨーロッパアルプスに行ってみようと思い始めていた。 そしてカナダから帰国して一か月後のまだ旅行の整理も終わっていない頃、偶然仕事先で知り合った小松崎さんという方から「先週モン・ブランに登ってきたんですよ〜」という話を聞いてから、ますますアルプスへの憧れが強くなってきた。 カナダではすっかり“ハイカー”になってしまった私は、アルプスへも当然ハイキングに行くつもりでいた。 ところが小松崎さんの話を聞いているうちに、もしかしたら私にも本場のアルプスの山に登れるんじゃないかという“錯覚”を覚えるようになってきた。

それから私のアルプス山行の計画はスタートした。 はたしてアルプスの山とはどんな山なのだろうか?。 日本では今や中高年の登山ブーム・百名山ブームが続いているが、海外登山の話になると一部の先鋭的登山や冒険登山などは話題に登場するものの、一般の人(素人)が普通の山登りをするということの情報があまりない。 調べ始めてまず分かったことは、現在日本で市販さているアルプスの登山用のガイドブックは『アルプス4000m峰登山ガイド』の1冊しかなく、しかもこれは海外で出版されているガイドブックの訳本であり、またタイトルどおり4000m未満の山については全く記されていなかった。 どうやらアルプスでの登山とは、主に4000m以上の山を対象としているらしく、ビギナーの私にはハードルが高すぎたようだった。 早くも暗雲が立ちこめてきたが、とりあえずこのガイドブックを読み、アルプスの山の扉を開くことにした。

ガイドブックによれば、スイス、フランス、イタリア、ドイツ、オーストリアの5か国にまたがるヨーロッパアルプスのうち4000m峰(ドイツ語でフィアタウゼンダー)が存在するのはスイス、フランス、イタリアの3か国であり、60余りあるフィアタウゼンダーの最高峰がフランスのモン・ブラン(4807m)ということだった。 しかし同書によればカナダとは全く違い、登山電車やロープウェイ等がフィアタウゼンダーの中腹以上まで延び、山頂までのアプローチを短縮させているため、その多くが途中の山小屋に一泊する程度で、またほんの僅かではあるが麓の町から日帰りで登れるようだった。 曇り時々晴れといったところか。 またそこには山の難易度が記されていて、それによるとフィアタウゼンダーの中で一番易しいのは、ブライトホルン(4165m)という山だった。

次に調べたことは、旅行会社がどのような山を対象にしたパッケージツアーの設定を行っているかである。 これはどの山をツアーの対象にしているかで、その山の難易度や人気の度合いが客観的に分かるからだ。 そしてこれらの山に関しては、当然旅行会社が作成している資料がある訳で、説明会等に足を運んで情報の収集を行ったが、パッケージツアーに設定があったフィアタウゼンダーは10座にも満たなかった。

最後はガイドブック以外の一般の本(山岳紀行文)だ。 これについては、誠によい手本となるものがあった。 以前からその名前と経歴等はテレビや雑誌で知っていたが、医師で登山愛好家である脇坂順一氏の『八十歳はまだ現役』と、すでに廃刊となっている登山家の近藤等氏の『アルプスの名峰』だった。 これらのガイドブック、旅行会社の資料、山岳紀行文を参考に検討を進めていった結果、何とか登れそうな?フィアタウゼンダーは7座位あることが分かってきたが、最大の問題は日本にはない“氷河”の存在だった。 氷河にはその裂け目のクレバスがあり、その上に雪が積もれば簡単に恐ろしいヒドゥンクレバス(落とし穴)が出来上がり、命を落とす可能性が高いという。 アルプスの山を登るためには、この氷河は避けて通れないものらしい。 そこで登場するのがいわゆる“山岳ガイド”だ。 アルプスではこの山岳ガイドのシステムが確立されていて、山を熟知したプロのガイド達が大勢いるようだった。

登山電車にロープウェイ、そして山岳ガイド・・・さすがにアルプスは世界的なアルペンリゾート地だ。 さて、山岳ガイド付きのパッケージツアーで行くか、あくまでも普段と同じスタイルの夫婦二人での“弥次喜多山行”にするか。 パッケージツアーのメリットは、第一に安全であること、第二に山行全般を旅行会社に任せられることであり、デメリットは、第一に登山予定日を天候によって変えられず確実性がないこと、第二にアルプスの登山の鉄則として“スピード=安全”という考え方があるらしく、ゆっくり登ることが許されないこと、第三に費用が高いことだった。 考えぬいた末に出た結論は、“ガイド付きで難しい山に登るより、ガイド無しで易しい山に登ろう”ということだった。 つまり私がガイドだ。 何度もガイドブック等を読み返し、60余りあるフィアタウゼンダーの中から、何とか登れそうな?山として、メンヒ(4099m)・ユングフラウ(4158m)・ブライトホルン(4165m)・アラリンホルン(4027m)・ヴァイスミース(4023m)の5座を候補として選び出した。 しかしながら、易しいといってもあくまで本場のアルプスの山であり、素人の私達にとっては大冒険だった。

【スイス入国】

7月22日pm4:40、成田発am11:10のJALの直行便に乗り、12時間30分の長旅の末、チューリッヒのクローテン空港に到着。 日本との時差は7時間(4月から10月まで)だった。 旅行会社のHISで買った航空券は@213,000円と、他社のものと比べても一番高かったが、この便に乗ればぎりぎりではあるが今日中に滞在先のグリンデルワルトに着くことが出来るメリットがある。 日本人乗客の背中を追って、空港のロビーとは別棟になっている鉄道の駅へと向かった。 クローテン空港駅は想像していたよりも小さく、週末であるにもかかわらず、人の混雑は全くなかった。 航空券と共にHISで買った『スイスカード』(2等)を、駅員さんの指示通り目玉のようなマークのついたオレンジ色の箱に挿入したところ、カードに今日の日付が刻印された。 このスイスカードとは、スイス国内に入国した空港から最初の宿泊地まで及び最後の宿泊地から出国する空港までの鉄道・バスの運賃が無料で、かつ滞在中の鉄道・バス・ロープウェイ等の殆どが半額(一部25%引き)になるという割引パスだ。 値段は2等で@11,400円で、一か月間有効の大変お得なものだ。 ガイドブックに記されていたとおり駅に改札はなく、地下のホームへと下りていったが、ここも人がそれほど多くなかった。 スイスの人口が日本の約16分の1ということなのでこんなものか。 電車の行き先の表示が分かりにくかったので、たまたま近くにいた年配の日本人の方に声をかけてみたところ、運が良いことに田村さんといって、都内でスポーツ用品店を営む傍ら、アルプスを中心に海外の山の個人ガイドとして活躍されている方だった。 今回は数人の中高年の御婦人を、ツェルマット周辺のハイキングに連れていかれるとのことだった。

ブリーク行き?の電車が入線した。 電車に乗り込み更に話を伺うと、田村さんは若い頃からフランスのシャモニ周辺の針峰群の岩登りをされているベテランの登山家で、アルプスの山の事情に大変詳しい方だった。 その後は私達が乗換のために降りたシュピーツの駅まで、田村さんをつかまえて山の話やアルプスの情報収集に終始したことは言うまでもない。 この偶然の出会いが“旅”の面白さだ。 田村さんの話によると今年のアルプスは雪が多く、特に一週間前に高い山で2mの降雪があったため、マッターホルンやアイガーといった岩山は、現在一般ルートでも登れないとのことだった。 私達の計画している5つの山について田村さんに尋ねてみたところ、まず日本での登山経験を聞かれたので、「GWに槍や穂高の一般ルートを登ったり、正月に北沢峠をベースに甲斐駒や仙丈の日帰り登山をやる程度で、厳冬期の本格的な冬山経験はありません」と答えると、すぐに「アルプスの山での一般ルートは、日本の積雪期の山のバリエーションルートと同じだから難しいかもしれない。 例えばメンヒには“ベルグラ”がルート上にあるとか、etc・・・ところで“スクリュー”は何本持ってきました?」というアドバイスと質問が返ってきた。 ベルグラとは岩に張りついている薄い氷、スクリューとはスクリュー式アイスピトン(硬い雪や氷に打ち込むハーケン)のことだった。 初めてきく言葉にその意味を尋ねたところ、田村さんは私達の拙い登山経験が良く分ったようで、「天候が良ければ結果的に登れるかもしれないが、アルプスの山の天気は変わりやすいので、アルプスでの登山経験が無いのであれば、とにかく最初に登るメンヒはガイドを雇った方が良いと思いますよ」というアドバイスがあった。 また、「ユングフラウも多分まだ大雪で登れないような状況なので、同じくガイドを雇った方が良いと思いますよ」とのことだった。 更にこれから私達が向かうグリンデルワルトで、日本語観光案内所を営んでいる安東さんとは知り合いなので、自分の名前を言えば良いガイドを紹介してくれるだろうと、細かなアドバイスまでしてくれた。 この経験豊富な田村さんのタイムリーなアドバイスにより、その後の私達の行動は決定されることとなった。 私達はグリンデルワルトへ向かうため、途中のシュピーツ駅で田村さんとは別れたが、田村さんはツェルマットで滞在しているホテルの電話番号まで教えてくれ、「困った時にはいつでも連絡をするように」と最後まで素人の私達を気遣ってくれた。 異国で受ける親切ほど有り難いものはない。 田村さんには心から感謝せずにはいられなかった。

シュピーツ駅のホームには、さすがにもう日本人はいなかった。 この時間だとグリンデルワルトに着くのがpm9:00を過ぎてしまうからだろう。 1時間以上待ってインターラーケン行きの電車に乗ったが、乗車時間は僅かに20分だった。 インターラーケンからいよいよグリンデルワルト行きの登山電車に乗り込む。 年代を感じさせる簡素な造りだが、いかにも登山電車らしい雰囲気がある車体だ。 終点のグリンデルワルト(1034m)までは40分、標高差で約500m登ることになる。 すでにpm8:00を過ぎているが辺りはまだ薄明るく、車窓からは想像していたとおりのいかにもスイスらしい田園風景や山岳風景が楽しめた。 途中の小さな駅は乗降客がいないせいか通過していく。

pm9:00過ぎ、終点のグリンデルワルト駅に到着。 意外にも田舎の駅のような小さな駅だった。 駅から町の中心に向かうメインストリートとは反対方向に、10分ほど坂を下った所にある2ツ星のホテル『ユングフラウ・ロッジ』にチェックインする。 予定どおりだったが、到着が遅くなったことをフロントの方に謝った。 HISに予約を依頼し、宿泊のクーポン券を買っておいたので、手続きは非常にスムースだった。 メンヒとユングフラウを登るためのB.Cとなるこのホテルには、今晩も含めて6泊する予定だ。 バス付きのツインで朝食が付いて一泊9,000円の安宿だったが、ベランダにはテーブルと椅子が用意されている豪華な?ホテルだった。

【グリンデルワルト】

7月23日、朝から雨が降っている。 気温もかなり低いようで、吐く息は白い。 ホテルのベランダからは、目の前に霧のベールに包まれた大きな山の裾野だけが見えた。 あの“北壁”で有名なアイガー(3970m)だ。 昨年のカナダと同じように最初から悪天候でつまずいてしまったが、今日は時差ボケの解消と情報収集に費やそうと気持ちを切り替える。 安宿だからと全く期待していなかった朝食のバイキングには驚いた。 パンやハム、チーズ、ジャム等の種類が豊富であるのみならず、どれもみな美味しいのだ。 ジュースやデザート類もいろいろあり、貧乏人の私達にとっては充分過ぎる内容だった。 スイスでは安宿でもこれが当たり前なのだろうか?。 日本人の観光客も数名泊まっているようだった。 誰も見ている訳でもないので、昼食用に少し“テイクアウト”したが、翌日から帰国するまでずっと昼食はこの朝食のバイキングのテイクアウトになってしまった。

ハイキングに行く仕度をした後、まずは日本語観光案内所に行ってみることにした。 さすがに観光案内所があるだけあって、通りには日本人の観光客の姿が多い。 生憎所長の安東さんは不在だったが、よく日に焼けた若いスタッフの方が親身に相談にのってくれた。 山の状況を尋ねたところ、やはり雪の影響でアイガーはまだ登れないという。 メンヒとユングフラウについては分からないとのことで、ガイド組合に連絡をとって頂いたところ、こちらはOKであるとのことだった。 カウンターにはガイド登山のパンフレットが置いてあり、言葉が分からなければ申し込みを代行してくれる(有料)とのことだった。 天気予報が掲示板に貼り出されていたが、残念ながら明日も明後日も天気は悪そうだった。 とりあえずパンフレットだけもらい、お礼を言って観光案内所を後にした。

雨はあがって薄日が射してきた。 アイガーもだいぶ上の方まで見えるようになってきた。 観光案内所から15分ほどメインストリート(商店街)を歩き、フィングスティック行きのゴンドラ駅に向かった。 商店街は主に観光客向けの飲食店、洋品店、雑貨店等だった。 荒々しい岩峰のメッテンベルク(3104m)の中腹に架かるゴンドラの終点駅であるフィングスティック(1391m)はグリンデルワルトの町を見下ろす展望台で、緑の牧草地に点在する家々の景観は、まさにスイスを代表するような田園風景で、日本には無い人工美だった。 また、ここから見たアイガーの東面(ミッテルレギ稜)は、幅の広い北壁とは全く違うスリムな容姿だったが、荒々しさはこちらのほうが一枚上手だった。

曇り時々雨という山岳気象の中、フィングスティックからグロース・フィーシャーホルン(4049m)の懐にある氷河(ウンタラー・グレッチャー)を眺めるハイキングに出発した。 ハイキングトレイルは同駅から1時間半ほどの所にあるレストラン・シュティーレックで終わり、その先はシュレックホルン(4078m)へのアプローチ用の登山道になっている。 とりあえずレストランを目指して歩き始める。 メッテンベルクの中腹を巻くように、ある時は岩盤をへつるようにして作られたトレイルは展望が良く、またお手軽であるためハイカーが多いが、日本人の姿は全く見られなかった。 おそらく周辺には素晴らしいハイキングトレイルが多いため、パッケージツアー等のコースになっていないからだろう。 昨年カナダで少し“外国人慣れ”したため気疲れは無いが、やはり時差ボケで体が少し重い。 谷を挟んでアイガーの東面の荒々しい岩肌を終始見ながらトレイルは続いていくが、谷は深く崖は急峻であるため谷底は全く見えなかった。

40分ほど歩くと、氷河とその奥に雪をたっぷり戴いたグロース・フィーシャーホルンの雄姿が見えてきた。 これからアタックする予定のメンヒの隣に聳えている山らしいが、あんな所まで私達が行けるのだろうかと思えるほどその山容は神々しかった。 先ほどからパラついていた雨は、レストランに着いた途端に激しくなり、軒下を借りて雨宿りをした。 次々に到着するハイカーで軒下は大盛況となった。 30分ほどで雨があがったため、さらに20分ほど“アルペンルート”を登り、山と氷河が間近に見える場所まで行ってみた。 これがアルプスの氷河か!。 青白く光る氷河のクレバスは迫力があり、眺めている分には感動的だが、“実際にそこを歩くとなると大変なことだなあ”と考え始めたとたん、感動がプレッシャーに変わってしまい、何だか妙な気持ちになってしまった。

登ってきたトレイルをフィングスティック駅まで戻り、今度は反対方向へのトレイルを、アイガーと共にグリンデルワルトの看板の名峰ヴェッターホルン(3701m)を正面に見ながら下り気味に歩き、一つ隣の谷の奥にある氷河(オーバラー・グレッチャー)の展望所に向かった。 駅の裏手まで牧草地が広がり、トレイルがそこを通っているため、大きなカウベルを首に付けた沢山の大きな牛たちが、トレイルのすぐ脇で草を食んでいたり、寝そべっていたりして怖いぐらいだ。 しばらく歩いて後ろを振り返ると、アイガーの山頂に向かってカミソリの刃のような鋭さで延びているミッテルレギ稜の全容が望まれ、どこから見てもアイガーは凄い岩山であることが良く分った。

ロッククライミングの好ゲレンデになりそうな絶壁を間近に見上げながら、巨大な一枚岩の岩盤の上を通過すると樹林帯に入り、しばらく展望のないトレイルを行くと、樹林の切れた高台にレストランがあり、テラスからは目的の氷河の末端と展望所の建物が遠くに見えた。 トレイルはいったん急降下し、氷河から流れ出す川を渡った所で、氷河見物に行ってきたという日本人のハイカーと出会った。 話を聞くと、近そうに見えてもまだここからだいぶ時間が掛かるとのことだった。 再び今にも雨が降りだしそうな空模様になってきたので、展望台まで行くのを諦め、標識に従ってグリンデルワルトの町へ戻るためのバス停に向かった。 案の定、バスに乗って町へ戻る途中から再び雨が強く降りだした。 湿気で曇った車窓から雨に煙る外の景色を眺めているうちに、“このままずっとこんな天気が続いてしまうのだろうか、そしてアルプスの山なんて本当に登れるのだろうか?”という不安な気持ちが頭をよぎった。

アイガーと共にグリンデルワルトの看板のヴェッターホルン

アイガーの東面の荒々しい岩肌

シュティーレック付近から見たグロース・フィーシャーホルン

メッテンベルク

氷河(オーバラー・グレッチャー)の末端と展望台

7月24日、また朝から雨が降っている。 今日もホテルのベランダからアイガーの山頂は見えない。 テレビの天気予報を見ると、明日からは少し快方に向かいそうな予報が出ていたが、それも長続きはしないようだった。 この分ではメンヒとユングフラウの両方を登るのは無理かもしれない。 当初の予定では最初にメンヒ、次にユングフラウと考えていたが、とにかく最低でもどちらか一座は登りたいと願った。

雨の中を長時間歩いても面白くないので、登山の下見を兼ね、登山電車に乗って途中駅(乗換駅)のクライネ・シャイデック(2061m)に行ってみることにした。 本当はさらに同駅から往復2時間ほどの所にある終点のユングフラウヨッホ(3454m)まで行きたかったが、料金が世界一高い?(往復97フラン・邦貨で約7,000円)ため、“本番”に残しておくことにした。 ユングフラウヨッホは鉄道の駅としては世界で最も高い所にあり、また地下にある同駅の上にはベルナー・オーバーラント(ベルン州の高地という意味)三山(アイガー・メンヒ・ユングフラウ)やヨーロッパで最も長いアレッチ氷河を間近に望む『スフィンクス』という名称の展望台があり、スイス観光のメッカであると同時に、登山予定のメンヒとユングフラウの登山口でもある。

天気が悪いためか登山電車はガラガラに空いていた。 晴れていれば大勢の人々で賑わうはずのクライネ・シャイデックの駅も閑散としている。 1時間ほど駅舎の中で霧があがるのを待ち続けたが、願いは叶えられなかったので、その先のヴェンゲンの町へ登山電車に乗って下ることにした。 この間、ほんの一瞬だけ霧があがり、車窓からユングフラウの巨大な雄姿が目に飛び込んできたが、これが今日見えた唯一の“大展望”だった。 ヴェンゲンの町の散策もそこそこに、再び霧があがることを期待して、今度はメンリッヒェン(2343m)という山に架かるゴンドラに乗ることにした。 ゴンドラの終点駅から小雨のパラつく中、メンリッヒェンの山頂まで20分ほどで登った。 一面灰色の世界だったが、山頂からは360度の展望が利き、ヴェッターホルンや今日のハイキングに予定していたファウルホルン(2681m)を中心とするフィルスト(2171m)の展望台からシーニゲ・プラッテ(1987m)に至る稜線はよく見えたが、肝心のベルナー三山は依然として厚い霧に覆われたままだった。

雨が降りやんできたので、今度は先ほど登山電車で行ったクライネ・シャイデック駅まで霧に覆われたベルナー三山を正面に見据えながら、殆ど起伏のないハイキングトレイルを2時間ほど歩き、さらに駅の手前のレストランから1時間ほどかけて、ラウバーホルン(2472m)という山に登った。 上りも下りも誰とも出会うことのなかったマイナーなトレイルのため、マーモットがあちらこちらで走り回っていた。 再び雨が降りだした山頂を後にして、クライネ・シャイデックまで下り、グリンデルワルト行きの登山電車に乗ってホテルに戻った。

クライネ・シャイデックへのトレイルから見たヴェッターホルン

クライネ・シャイデックへのトレイルから見たアイガー(北壁)

7月25日、スイスに来てから初めての晴天だ。 ホテルのベランダからも初めてアイガーの全容が見えた。 そのスケールの大きい北壁も見事だが、麓の緑の牧草地と残雪の岩肌とのコントラストが本当に絵になる山だ。 テレビの天気予報を見ると、嬉しいことに明日、明後日の予報から雨のマークが消えていた。 この機会を逃してなるものか!(滞在日もない)。 朝食後直ちに観光案内所に行き、パンフレットの中から選んでおいた『メンヒ・ユングフラウのコンビネーション・ツアー』を申し込んだ。 このツアーは一泊二日のガイド付き登山で、山岳ガイドと共に朝一番の登山電車で登山口のユングフラウヨッホの駅に行き、そこからまずメンヒを登り、下山後はメンヒの南東稜の肩に建つメンヒスヨッホヒュッテ(3650m)に泊まって、翌日は同ヒュッテからユングフラウを登り、下山後にユングフラウヨッホの駅で解散するという内容のものである。 料金は二つの山のガイド料とチップ、私達二人とガイドの山小屋の宿泊代、そして観光案内所への手数料を含め邦貨で約10万円、この時は本当に高いと思った。 観光案内所からガイド組合へ連絡をとってもらい、ガイドの手配を依頼したところ、無事OKとなった。 観光案内所でツアー代金1300フラン(邦貨で約91,000円)と手数料30フラン(邦貨で約2,100円)を支払い、その足で5分ほど離れた所にあるガイド組合へと向かった。 ガイド組合の受付の方によれば、私達が明日お世話になるガイドはヨハン氏という名前だった。 また組合に所属しているガイド達全員が写っている大きな写真が壁に飾ってあり、この人だと教えられた人は年配で、外国人としては小柄だった。 受付の方から装備の有無(靴・アイゼン・ピッケル・ハーネス)だけを聞かれた後、ガイドとは明日のam7:00にグリンデルワルトの駅で落ち合うようにとだけ指示された。

ガイド組合で手続きを済ませた後、バッハアルプゼー(スイスでは、山は角を意味する“ホルン”、湖は“ゼー”という)へのハイキングに出かけた。 昨年のカナディアンロッキーのようにハイキングが目的であれば、朝一番で行動を開始すことが出来るが、ガイドや登攀道具が必要な登山が目的だと、事前の準備等に忙殺されてしまい、ハイキングが片手間になってしまうのが残念だ。 この点は次回?への課題となった。 ゴンドラに乗り、この辺りの展望台では三本の指に入ると言われているフィルストに向かう。 ゴンドラの車窓からは、一昨日見に行った二つの氷河が遠目に見えた。 展望台に着いた時には残念ながら霧が湧きあがってしまったが、重厚な面持ちのヴェッターホルンが眼前に迫り、グロース・フィーシャーホルン、フィンスターアールホルン(4274m)、そしてアイガー等の鋭峰達が霧の間から顔を覗かせている。 天気もだいぶ良くなり、やっと夏の陽射しになってきた。 明日以降もこのまま好天が続いて欲しいと切に願った。

バッハアルプゼーへはフィルストの展望台から1時間半ほどで、メジャーなハイキングトレイルには、天気の良いことも手伝ってハイカーが多い。 犬や乳母車に赤ん坊を乗せた家族連れの姿も珍しくない。 マーモットが走り回る湖畔一帯は本当に絵になる場所で、湖越しに雪と岩のベルナーの高峰群がずらりと並んでいる。 これから登る予定のユングフラウも遠くに望まれたが、メンヒは残念ながら隣のアイガーに隠されていて、未だにその雄姿を見ることは叶えられない。 バッハアルプゼーからは、眼前のファウルホルンを超えてシーニゲ・プラッテまで稜線を縦走するハイキングトレイルがあり、今回の山行計画にも入っていたが、明日以降の登山に備えて割愛し、再訪することを誓って早々に引き上げることにした。 ホテルに戻って明日の準備をする。 いよいよ憧れのアルプス登山の第一歩が始まるのだ。

グリンデルワルトから見たアイガー

グリンデルワルトから見たヴェッターホルン

バッハアルプゼーから見たグロース・フィーシャーホルン

バッハアルプゼーから見たシュレックホルン

バッハアルプゼー付近から見たヴェッターホルン

バッハアルプゼー付近から見たシュレックホルン

【メンヒ】

7月26日、am6:00起床。 明け方少し雨が降ったようだった。 麓の天気は回復しても山の天気はぐずついてしまうのではないかという不安な気持ちが一瞬頭をよぎったが、日本から持参した食糧を自炊して鋭気を養い、身仕度を整えてam6:45にホテルを出発した。 ホテルから10分ほどのグリンデルワルトの駅に着くと、すぐにガイドのヨハン氏らしき人が目にとまった。 「グッ・モーニング!、ナイス・トゥー・ミーチュウ!。 マイ・ネーム・イズ・ヨシキ・サカイ・アーンド・ヒロミ。 ソーリー、ウイー・キャン・スピーク・イングリッシュ・ベリー・リトゥル」と、知っているかぎりの怪しげな(おかしな)英語で挨拶をした。 ガイドのヨハン氏は写真よりもさらに年配に見えた。 おそらく50歳を過ぎているのではないだろうか。 ディパックぐらいの小さな布地のザックも年代を感じさせるものだった。 氏はシャフトが短い重たそうなブレードのピッケルをザックにくくり付けていたが、何故かザイル等の登攀道具は持っていないようだった。

am7:19、クライネ・シャイデック行きの始発電車が駅を出発した。 今日は天気が良くなるとみたのか、早朝にもかかわらず観光客が非常に多い。 登山者も数名見られた。 先ほどグリンデルワルトの駅で知り合ったばかりの市村さんという日本人夫婦の登山者が近くにいたので、情報交換しながら車内で時間をつぶすことにした。 ご主人の方は以前ユングフラウを登ったことがあるというベテランで、今回は奥様を連れて再びユングフラウを登りにきたとのことだった。

am8:00、クライネ・シャイデック駅でユングフラウヨッホ行きの始発電車に乗り換える。 朝方曇っていた天気も徐々に良くなり、目の前にアイガー(3970m)とユングフラウ(4158m)、そしてようやくその雄姿を見ることが出来たメンヒ(4099m)を加えたベルナー三山が、神々しくそしてとてつもなく大きく望まれた。 登山電車でどんなにアプローチが短縮されようとも、これからあそこの頂に登ろうとしていることが未だに信じられない。 ピッケル等の登攀具を荷物置場に積みこんだ後に乗車したため、私達を含めた登山者達は終点まで1時間近くの間、ずっと入口付近で立ち続けることになってしまった。 普通の電車と違い急勾配を登るため、立ったままでの乗り心地は悪かった。 しかし何よりも困ったことは、ヨハン氏との会話だった。 「スイスには初めて来ましたが、本当に美しい国ですね」とか、「日本にも富士山という山がありますが、ご存じですか?」などと一通りの“社交辞令”が終わると、雑談が続かず言葉の壁で間が持てなくなってきた。 氏は地元の出身だろうから、会話の基本はなまりのあるドイツ語だが、組合に所属している公認のガイドなので日常の英語は充分話せるはずだ。 氏は私達が英語を殆ど理解出来ないと思ったのか、これからのスケジュールや登山の注意事項等について、全く話しかけてこなかった。 またどちらかと言えば口数の少ない人のようにも思えた。 私達は山へ登る前から精神的に疲れてしまった。 ガイド付き登山も決して楽じゃない。

ユングフラウヨッホへの登山電車の車窓から見たメンヒ

クライネ・シャイデック駅を出ると、一つ目のアイガーグレッチャー駅から終点のユングフラウヨッホ駅までは、アイガーとメンヒの真下を通る全長7122mのトンネルの中だ。 途中のアイガーヴァント駅は、アイガーの北壁を内側からくり抜いてガラスの窓をはめ込んだ観光用の駅で、5分間の停車時間に窓のあるテラスに向かい、まるで北壁の真っ只中にいるような雰囲気を楽しむことが出来た。 さすがに観光の国スイス、心憎いばかりの演出だ。

am8:55、ユングフラウヨッホの地下駅に着いた。 ヨッホとはドイツ語で“鞍部”の意味だ。 乗客の殆どが我先に駅の真上にあるスフィンクスの展望台に向かうのを尻目に、私達はうす暗く寒い駅の構内の片隅でオーバーパンツ、スパッツ、ハーネス等を付けた後、通行止めの柵を乗り越えて登山口への暗いトンネルの中を歩きだした。 トンネルの出口付近にはガイド専用?の物置があり、ヨハン氏が今日の登山に必要なザイル等の登攀具を取り出している。 なるほどそいうことだったのか!。 トンネルを出るとそこは眩いばかりの大雪原だった。 群青色の空と雪原の向こうに連なっている山々の景色に意表を突かれ、それまでの不安な気持ちも全て吹っ飛んでしまった。

am9:30、メンヒの南東稜の取り付きに向けてヨッホを出発する。 アルプス登山の第一歩は広大な雪原(ユングフラウフィルン)歩きから始まった。 このルートは今日宿泊予定のメンヒスヨッホヒュッテに行くトレイルでもある。 僅かに上り勾配となっているまっすぐなトレイルは登山者によって踏み固められ、危険箇所は無いらしく、ザイルやアイゼンは着けずに歩いた。 もし私達だけならばヒドゥンクレバスを恐れ、ここでもアンザイレンしただろう(旅行会社の説明会の講師であった登山家の鈴木昇巳氏もその必要性を唱えていた)。 天気は快晴となり、右手にはヨーロッパで最も長いアレッチ氷河とそれを囲む山々、左手にはこれからアタックするメンヒが、ここからの標高差が600mとは思えないほどの圧倒的な大きさで聳えている。 また振り返ればユングフラウが、クライネ・シャイデックから見上げた時の幅の広い容姿とは全く違う、雪をたっぷり戴いたスリムな双耳峰に姿を変え、その優美さを披露している。 そしてここから見たユングフラウヨッホは、まさにメンヒとユングフラウをつなぐ稜線の鞍部だった。 こんな絶好なロケーションは滅多にない。 まさに展望のトレイルだ。 ゆっくり写真を撮っていきたいと願わずにはいられなかったが、ヨハン氏はルートや周囲の山々の名前等を説明することもなく、ひたすら目的に向かって黙々と歩き続けるだけだった。 ガイドの究極の使命はいかに安全にかつ速く“客”を山頂に導き、無事に下山させることであり、登山中にムダ話や写真を撮るという行為はご法度であるに違いない。 「写真を撮りたいので少し待ってくれませんか」と喉から手が出るほど言いたかったが、言葉の障害で上手く伝わらず気分を害されては困るので、氏に気づかれないように写真を撮っては雪原を走って追いつき、また写真を撮るということを繰り返していた。 しかしながら素人の私には、このことが後で高山病の引き金になろうとは知る由も無かった。

メンヒの南東稜の取り付きに向かって氷河を歩く

氷河から見たユングフラウとスフィンクスの展望台(右)

ヨッホから40分ほどで南東稜の取り付きへの分岐に着いた。 取り付きへのトレイルは薄く、今日の入山者の少なさを物語っていた。 ここでヨハン氏とザイルを結び、am10:20にいよいよ登山開始となった。 アイゼンはまだ着けなくて良いと言う。 もう“まな板の上の鯉”だ。 言われるままにヨハン氏、妻、そして私の順にアンザイレンして登り始めた。 周囲を見渡すと一組だけ先行するパーティーが見えた。 天気は良くガイドもいるため、緊張感はそれほど感じないが、何せ“ヴァリエーションルート”のこと、この先どうなることかは全く分からない。 もしガイドレスで臨んでいたら、今どんな気持ちであるかを自問自答してみた。 そういえば“取り付きには岩屑の上に明瞭な踏み跡がある”とガイドブックには記されていたが、今は全て雪の下だ。 その年の雪の量によってガイドブックの記述も役に立たないことを思い知らされた。

初めての“殿(しんがり)”に戸惑いもあったが、だんだんと慣れてきた。 恐らくヨハン氏は、結んだザイルを通じて私達の体力や技術を短時間で見抜くだろう。 30分ほど“試運転”した後、岩の露出した斜面の手前で休憩となった。 氏はここでやっとアイゼンを着けるよう私達に指示をした。 この先にはあの“ベルグラ”があるのだろうか?。 氏は岩の隙間に荷物の一部をねじ込んだ。 「デポジット?」と聞くと通じたようで、不要な荷物があれば一緒に置いても良いと言う。 “デポ”はアルプスでも存在していた。 明日用の行動食などをデポし、すぐにまた登り始めた。 ベルグラはルート上には見られなかったが、昼前にもかかわらず雪は硬く締まり、アイゼンが良く利く。 トレイルは相変わらず薄いが、よく見るとあちらこちらにアイゼンの爪跡がある。 しばらくすると確保無しでは登れないような高さ5mほどの垂直に近い岩場がルート上にあらわれ、氏に上で確保してもらいながら登った。 結果的にはここが唯一の難所だった。 登ってみると岩の上には確保用の鉄の杭が打ってあった。 やはり“一般ルート”だ。 しばらくは稜線(南東稜)に上がる手前の急な雪面をジグザグに登る。 ガイドブックに記されていた岩稜帯やミックスの斜面は、大雪のためか全く出現しなかった。

稜線に上がってからは、風が少し吹き始めると同時に霧が湧き始めた。 今まで気がつかなかったが、後ろを振り返るとメンヒスヨッホヒュッテが眼下に小さく見えていた。 天気が崩れることを予見したのか、これが普通なのかは分からないが、ヨハン氏は全く休もうとしない。 ペースはそれほど速くない(むしろゆっくりだった)のに足が前に出なくなってきた。 すでに富士山より高い所を登っているので、私達にとっては未経験の高さだが、呼吸が苦しいというよりは足が鉛のように重たいのだ。 さぞかし妻も大変だろうと思って声を掛けたが、意外なことにそれほどでもないと言う。 後で分かったが、先ほどの雪原のアプローチや、アンザイレンした後も写真を撮るためにザイルを緩め、撮り終わると急いで登っていたことが原因で、私の血液中の酸素の量が不足していたのだった。 登山電車で標高差約2400mを一気に登り、高所順応していない体には自殺行為だったのだ。 もっと積極的に呼吸をして、体に酸素を送り込めば良かったのだが、単に疲れだと思っていたのが、経験不足のなせる業だった。 ガイドブックの一節がふと頭をよぎった。 「一番の危険はこの山をあなどって高所順応もせず、訓練や経験もないのに“ついでに登って帰ろう”と思うことである・・・」。

ヨハン氏はまるで機械のように一定のペースを保ち、足場の悪い所は自分の靴を蹴り込みながらトレイルをつけていく。 その動きには全く無駄が見られなかった。 前を歩いている妻は、このペースに上手く順応したようだった。 “中堅”の妻ならいざ知らず、殿の私が休憩をリクエストすることは許されない。 一歩登る毎に心の中で数を数え、100まで数えるとまた1から数え始める。 “300まで数えたら休憩だ、500まで数えたら山頂が見えて・・・”。 山登りを始めたばかりの頃によく使った自己暗示法がここに来て復活した。 写真を撮る余裕や、妻を気遣う余裕はもはや無い。 ふと目を上げると、霧の中にナイフリッジとなっている純白の稜線の上に青空がかすかに見えた。 あそこが山頂だ!。 ガイドブックの写真と文章が目に浮かんだ。 最後の危険地帯に入ったためか、登頂を確信したのか、氏のペースが少し落ちてホッとした。 山頂に人影が見える。 先行していたパーティーだ。

メンヒの南東稜を登る

メンヒの山頂直下

pm0:40、雪庇の少し張り出している猫の額ほどの狭い山頂に、ヨハン氏、妻、そして私の順に辿り着いた。 辿り着いた達成感と、もうこれ以上登らなくて済むのだという安堵感とが交錯している。 山登りを始めたばかりの頃を思い出させる、ほろ苦い思いだった。 「ご苦労さん!、やったね〜!、お疲れ様でした!」。 妻と固い握手を交わし、お互いの登頂を喜び合った。 そして寒かったが敬意を表して手袋を外して氏と握手を交わした。 「サンキュー・ベリー・マッチ!、ありがとうございました!」。 アルプスの扉を開いてから丸一年、夢にまで見た憧れのアルプスの山の頂に立つことが出来たのだ!。 妻は座り込んだままだったが、私はしばらく仁王立ちして一人悦に入っていた。 360度の大展望を期待していた山頂からは、先ほどまで青空の下に見えていたユングフラウも、霧のため全く見えなくなってしまった。 かろうじてアイガーの山頂とグロース・フィーシャーホルン、そして足下のアレッチ氷河が霧の中に見え隠れしている。 だが思ったより感激が少なかったのは、周囲の展望が霧のベールに包まれていたせいだけではないように思えた。 ガイドの有り無しでは、予想していた以上に登攀の難易度が違ってくることを体験したからだろうか?。 アンザイレンしていることに加え、雪庇で行動範囲が制限されるため、山頂での写真撮影は一苦労だった。 氏はすでにそわそわしている。 下山の時間は近い。 日本の山であれば霧があがるのをしばらく(いつまでも?)待つのが私達の常識だが、アルプスの山ではそうはいかない。 ここでの常識は“スピード=安全”だ。 僅か15分ほどで氏は腰を上げた。

メンヒの山頂

山頂から見たアイガー

山頂から見たシュレックホルンとグロース・フィーシャーホルン(右端)

山頂から見たアレッチ氷河

下りは私が先頭で行くように指示された。 いよいよ私がガイドだ。 後ろにヨハン氏がいることを考えずに、ガイドレスのイメージでいつもよりかなり気を遣って一歩一歩確実にナイフリッジの稜線を下り始める。 天気も本格的に下り坂となり、周囲の展望が無かったのでかえって足元に集中できた。 だんだん慣れてきたので、氏に良いところを見せようとして張り切って歩いたため、後ろの妻から「速い!」との注文がついた。 休憩することもなく南東稜を下りきり、南斜面への急な下りにかかった。 間もなく先ほどの岩場があり、上からヨハン氏に確保されて下り終えた所で休憩となった。 ここからはトレイルが薄いので、再び足元に集中して慎重に下り始めたが、曇天のため雪は締まったままで、アイゼンが良く利いてくれたので助かった。 しばらくすると小雪がパラつき始めた。 ヨッホを出発した時は快晴の天気だったのに、田村さんが言ったようにアルプスの山の天気は変わりやすかった。 結局下りも途中1回休憩しただけで、取り付きまで1時間45分で下ってしまった。 これでとにかく憧れのアルプスの山を一つ登ることが出来た。 いや登ったのではない、正しくは連れていってもらったのだ。

さ〜て、後はメンヒスヨッホヒュッテまで登頂の余韻に浸りながら15分も歩けば着くだろうと安心した矢先、突然頭痛が襲ってきた。 すぐに治るだろうとたかをくくっていたが、これが私の高山病デビューだった。 雪は次第に強まり、ヒュッテに着く頃には本降りとなった。 そして頭痛も更に酷くなってきた。 ゆっくりヒュッテでくつろげると思っていたのに、本当に不快感この上ない。 食堂では周囲の山々を登ってきた登山客達がビールやワインを飲みながら楽しそうに歓談していたが、私は紅茶で頭痛薬を流し込み、手袋や帽子を乾かしながらひたすら得体の知れぬ頭痛と闘っていた。 妻は全く頭痛はないと言う。 私は高山病に弱い体質なのだろうか、それとも自ら高山病の症状を作り出してしまったのだろうか?。

ヒュッテの内部は基本的に日本の山小屋と違うところはなく、指定された二段ベットの上で静養していると、一人の年配の日本人が部屋に入ってきた。 古林さんという方だった。 間もなく夕食の時間となり、食堂で古林さんと情報交換すると、意外にも古林さんから「マッターホルンを登りに来たんですが、大雪でルートが開かないので、急遽予定を変更してツェルマットからこのヒュッテまで出向き、明日ユングフラウを登りに行くことにしたんですよ」という話があった。 古林さんは山の経験はもちろんのこと英語も堪能なようで、同じテーブルのガイドや外国人の登山客との会話も弾んでいる。 本当に羨ましいかぎりだ。 古林さんを通じて、今日の私達の“実力”についてヨハン氏に伺うと、「ペースは普通ぐらいでしたよ」との社交辞令?の返事が返ってきた。 食事をしながら古林さんと歓談していると、もう一人の日本人の青年が食堂にあらわれた。 彼も英語が堪能なようで、地図を拡げながら周囲の外国人とユングフラウの登山ルートについて話をしていた。 川村さんというその方は、単独行でガイドレスだった。 よほどの経験者であるに違いない。 彼もまたマッターホルンを狙いにきたようだった。 お二人が外国人と楽しそうに歓談されている姿を見て、海外では英語(外国語)も一つの大事な“登山技術”であることを思い知らされた。 これで私達を含め、明日ユングフラウへアタックする日本人は4名となった。 今朝ヨッホで別れた市村夫妻は、無事登頂を果たされたのだろうか?。

夕食後、ヨハン氏から「明日はam4:00に起床し、am5:00に出発します」との指示があった。 就寝後にようやく頭痛がなくなりホッとしたが、今度は興奮と緊張で全く眠れなくなった。 後でこれも高山病の症状であることが分かった。 夜中に屋外にあるトイレに行くと、外は吹雪になっていた。 このままではトレイルも消えてしまい、破天荒のため残念ながら明日の登山は中止になってしまうだろうと思った。

【ユングフラウ】

7月27日、ほとんど眠れないままam4:00の起床時間になってしまったが、不思議と眠いという感じは全くしなかった。 外はまだ真っ暗だったが、嘘のように風はやんでいた。 登れるかもしれない。 本当にアルプスの天気は気まぐれだ。 食堂で慌ただしくパンとスープの朝食をとった後、予定より少し早いam4:40にヒュッテを出発し、まだ暗い雪原をユングフラウヨッホへと向かった。 緩やかな下り坂のため歩行は楽だった。 はたして体は高度に順応したのだろうか?。 眼前にはこれから登るユングフラウの黒いシルエットがうっすらと浮かび上がっている。 昨日通った雪原のトレイルには新雪が積もっていたが、ヨハン氏は真っ暗な雪原を何の迷いもなく、ヘッドランプの灯り一つでどんどん進んでいく。 40分ほどでユングフラウヨッホのトンネルの出口に着いた。

ヨハン氏は昨日のように出口付近の物置に登攀具を取りに行ったようだったが、何故かなかなかトンネルから出てこなかった。 何をしているのだろうか?。 “スピード=安全”ではなかったのか?。 せっかく早立ちをしたにもかかわらず、結局私達は寒いトンネルの出口で20分近くも待たされ、夜が白み始めたam5:30過ぎにようやくザイルを結び合って出発することとなった。 古林さんや川村さんを始めとする他の登山者達はこちらへは来なかった。 おそらく雪原のどこかを、取り付きに向けて近道をしたのだろう。 取り付きへはそのほうが近いからだ。 この氏の行動は非常に不可解で不合理に思えたが、理由を聞くことも出来ず、取り付きに向かって黙々とさらに雪原を緩やかに下っていった。 途中何箇所かクレバスの通過があったが、氏は水たまりを避けるようになんなく進んでいく。

トンネルの出口から1時間ほどで尾根の取り付きに着いた。 地図では取り付きの標高は3411m、ここから山頂までは約750mの標高差だ。 先行していたパーティーはここでアイゼンを着けていたが、ヨハン氏は躊躇無く先へと進んだ。 一般ルートどおりであれば、隣接峰のロートタールホルン(3969m)との鞍部のロートタールザッテル(3885m)まで同峰の東北東側稜を登り、そこから本峰の東南稜(ヨッホから見たユングフラウの左側の稜線)に取り付いて山頂に向かうはずである。 登り始めると間もなく岩稜帯となり、そこで1回目の休憩となった。 ガイドブックにはこの辺りに雨量計(どの程度のものかは分からない)があり、良い目印になると記されていたが、暗かったせいか雪のせいか分からないが、見つけることは出来なかった。 ほんの2〜3分の、立ったままでの短い休憩だった。 氏はここで繋いでいたザイルを短く結び直した。 すぐ近くでアイゼンを着けているパーティーがいたが、未だ氏からの指示はなかった。

休憩後に岩場を回り込むようにしてしばらく登ると、進行方向が変わって目の前に急な雪の斜面があらわれた。 今度こそアイゼンを着けるだろうと思ったが、ヨハン氏は躊躇無くピッケルのブレードを頭の上から降り下ろして雪面に刺し、靴を雪面に力強く蹴り込んで60度位ありそうな急斜面を登り始めた。 これには私も驚いた。 私達のレベルではアイゼンを着けていても怖いぐらいの急斜面を、氏はリズミカルに登っていく。 氏は3mほど登ったところで後ろを振り返り、「キック・ステップ!」と私達に指示した。 先に登って上で確保するまでもなく、氏のつけた靴跡をさらに自分の靴で蹴り込んで後に続けということだった。 半信半疑だったが、なるほど登ってみればツボ足のほうが安定することが分かった。 分からないのは、新雪で今日の雪の状態は分からない筈なのに、何故氏が自信をもってアイゼンを着けなかったかである。 急な雪面はすぐに終わり、登りきると一転して今度はアイゼンが邪魔になるぐらいの緩やかな幅の広い雪稜となった。 全ては計算尽くされていたのだった。 それでは何故トンネルの出口で無駄な時間を過ごしていたのか、ますます不可解に思えた。 若手のガイド達を先行させ、新雪にトレイルをつけさせようとしたのか、それとも天気と気温(雪)の状況を推し量り、ベストの時間帯を待っていたのだろうか?。 もしそこまで考えていたのであれば、氏は本当に優れた山岳ガイドだ。

セピア色の空が水色に変わり、モルゲンロートに染まっていたユングフラウの山頂に朝陽が当たり始めた。 金色に輝く頂は、まるで山の写真集の1カットにあるような幻想的な光景だった。 トレイルを少し離れた所に絶好の撮影ポイントがある。 写真だ!。 しかし今は許されない。 何度も心の中でシャッターを切り続けた。 この時の“写真”は今でも私の心の中に、他のどんな写真よりも鮮明に写っている。 少し足場の安定した所に出たため、ポケットからカメラを取り出し、昨日のようにザイルを緩めることなく、歩きながら片手でシャッターを切った。 東北東側稜には危険箇所がなく傾斜も緩いためか、それとも高所に順応したためか、昨日に比べて足取りは全く軽い。 am7:00を過ぎて、ようやく大雪原を挟んで聳え立つ山々の上から太陽が昇ってきた。 ロートタールザッテルに向かって伸びているトレイルと、先行しているパーティーが良く見渡せる。 稜線は相変わらず風もなく、陽射しで体も暖かくなってきた。 どうやらアルプスの山の神に歓迎されたようだ。 今日こそは下山するまでこの天気がもって欲しいと願う。 間もなく前方に何組かのパーティーが休憩している場所が見えてきた。

ユングフラウの東北東側稜の取り付きに向かう

取り付き付近からロートタールザッテルへ向かうパーティー

ユングフラウヨッホを出発して約2時間半後のam8:00に中間点のロートタールザッテルに着いた。 ヨハン氏はここで私達にアイゼンを着けるように指示し、どっかりと腰を下ろした。 眼前にはメンヒとアイガーが連なって見え、ヨッホの展望台が小さく光っている。 相変わらず7〜8mほどのザイルの長さの範囲でしか行動出来ないので、理想の撮影ポイントに行くことは出来ないが、ここぞとばかりに写真を撮りまくる。 見上げると、山頂まで幅の広い雪稜(南東稜)が一直線に続いていた。

15分ほど大休止した後、ザッテル(狭い鞍部)を乗越し、南東稜へ取り付いた。 意外にもザッテルを乗越したとたん、そこには強い風が吹き荒れていて、まるで別の山にいるような厳しい状況になった。 大休止はこのためだったのか!。 そしてトレイルもガラリと様相を変えた。 最初は足がすくむほどの急斜面を上り気味にトラバースする。 ここで足を滑らせたら、三人とも助からないだろう。 風が強いため体がよけい硬くなる。 雪が硬く締まっているため、ピッケルを一回一回思いきって打ち込まなければならず右腕が疲れる。 長いトラバースが終わり、やっと足元が安定したのも束の間、今度は一変して崩れやすい新雪の急斜面の登りになった。 ガイドブックにはこの辺りは急な岩場で、確保用の杭が数本打ってあると記されていたはずだ。 しかし今日は岩も杭も殆どが雪に埋もれている。 先行していたパーティーもここで順番待ちをしていた。 図らずも束の間の休憩となったが、これが最後の休憩となるとは知る由もなかった。 ヨハン氏が僅かに雪面から出ている鉄の杭にザイルを絡めて確保した後、再びピッケルを深く打ち込み一歩一歩慎重に登る。 登りは何とかなるが下りは大変だと思うほど雪が脆かった。 アルプスの山の一般ルートは思ったより手強く、あらためてガイドの有難みを痛感した。

危険地帯を過ぎると、あとは山頂まで30度位の幅の広い雪稜の登りとなった。 標高差にして約200mといったところか。 雪が締まっているため、アイゼンの爪痕のトレイルしかなく、ガイド達が客(クライアント)のレベルに合わせてジグザグの角度を変えながら登っていく。 ヨハン氏は全く後ろを振り返ることもなく、黙々と私達を上に引っ張っていく。 登りながら、20mほど離れたところを指さして妻が叫んだ。 「今あそこを下っていくのは古林さんよ!」。 すでに古林さんは下りにかかっていた。 「早かったですね〜、お疲れ様〜!」。 古林さんも気がついたようだった。 相変わらず風は止まないが、動いていれば寒くはない。 しかし何といっても昨日とは違い足がそれほど重たくない。 今日は数を数える必要はなかった。 妻は相変わらず順調だ。 傾斜が緩み、ナイフリッジとなっている雪稜の先にサミッターで賑わっている山頂が見えてきた。 山頂手前で順番待ちをしていた時、初めてヨハン氏から“観光案内”があった。 「あそこに見えているのがモン・ブランですよ!」。 氏が指さした南西の方向にそれらしき大きな山塊があったので、それとなく分かった。 その少し左に先の尖った山が見えたので、氏に「マッターホルン?」と聞いたところ、氏は相槌を打っていた。 私達がこれから登る予定の山々もあの辺りにあるはずだ。

ロートタールザッテルから見たフィンスターアールホルン(中央奥)

ロートタールザッテルから見たメンヒ(中)とアイガー(左)

東南稜の幅の広い雪の斜面

am9:20、下山するパーティーと入れ替わりに、夢にまで見た憧れのユングフラウの山頂に余裕を持って辿り着くことが出来た。 想像していたよりも狭い山頂は、各パーティーがほとんど同じ時間帯に登るため鈴なりだった。 「やったね〜!、最高だね〜!、どおだ〜!」。 昨日とは違う、嬉しさ一杯の山頂だった。 握手を交わした妻の顔も今日は満足そうだった。 「サンキュー・ベリー・マッチ!」。 手袋を外してヨハン氏と握手を交わす。 さあ写真だ!。 氏が腰を下ろしたため、半径5mほどしか行動範囲はないが、憧れの山からの展望は最高だった。 目の前のメンヒがすぐ左隣のアイガーと肩を組んで聳え、その僅かな隙間からヴェッターホルンが顔を覗かせている。 そして時計回りにメンヒの右にはシュレックホルン、グロース・フィーシャーホルン、フィンスターアールホルン等のベルナー・オーバーラントの名峰が並び、足下にはアレッチ氷河に続く大雪原(ユングフラウフィルン)が広がっている。 振り返れば、ロートタールホルンの向こうで端正な純白の頂のアレッチホルン(4195m)が孤高を誇っている。 そして南方のブリュムリスアルプ連山の遙か向こうには、イタリアとの国境に聳えるマッターホルンを始めとするヴァリス地方のフィアタウゼンダーがずらりと並び、フランスのモン・ブランへと続いているのが良く分かる。 まさにここはベルナー・オーバーラント、スイスの“へそ”だった。 ヨハン氏と記念写真を撮っていると、とっくに登頂したと思われた川村さんが果敢にも単身で登ってこられ、嬉しい再会となった。 お互いの登頂を讃え合って写真を撮り合った後、氏に促されてam9:40にもう二度と来ることは叶わない憧れの頂を後にした。

ユングフラウの山頂

山頂から見たメンヒ(中央)とアイガー(左)

山頂から見たアレッチホルン

山頂から見たブリュムリスアルプ方面の山々

下りは例によって私が先頭だ。 もう氏に良いところを見せる必要もないので、登頂の余韻を味わいながら広い雪稜を自分の下り易い場所を選んで下っていった。 30分ほどで広い雪稜を下りきると、先ほどの“危険地帯”に着いた。 登り以上に他のパーティーも苦戦している。 見た目はさほどでもないのだが、気温の上昇により先ほどより更に新雪が脆くなっているようだ。 ヨハン氏が鉄の杭にザイル絡めて私達を後ろから確保し、一歩一歩慎重に下る。 20mほど下った時、打ち込んだピッケルの周りの雪が崩れ、バランスを失って尻もちをついてしまい、雪の上を滑り始めてしまった。 “しまった!”と思った瞬間、アンザイレンしていた妻も私に引きずられて転び、止まりかけていた私の背中にぶつかってきた。 たまらず二人一緒に数百メートル下の谷底に向けて滑り始めた。 私達の心臓は一瞬凍りついた。 だが幸運にも、すぐ先にあった確保用の杭に向けて真っ直ぐに滑ったため、両足を広げて杭にしがみつき、辛うじて二人とも止まった。 助かった!。 もしこの杭がなかったらヨハン氏は私達を止められたかどうか。 しばらくして氏が上から心配そうに下ってきた。 「ソーリー!、ソーリー!」と何度も頭を下げて謝った。 もう二度と失敗は許されない。 ロートタールザッテルへの最後の下りのトラバースでは、初心に帰って足元だけを見ながら亀のようにゆっくり歩いた。

ザッテルを乗越し、“安全地帯”に着いた。 大休止だ。 相変わらずここは風もなく暖かかった。 ヨハン氏はどっかりと腰を下ろし、ザックから干し肉を取り出してナイフで削って食べ始めた。 もうあとは危ない所は無く楽勝だと、私達も行動食を食べて寛いでいると、意外にも氏から「ここからしばらく行った所から左に下ります」という指示があった。 私にはそれが何を意味しているのかすぐに分かった。 ガイドブックに記されていた“ダイレクト・ルート(現在は危険なので使われていない昔の一般ルート)”のことだ。 しかし、“スピード=安全”がここで登場するとは思わなかった。 ここでの大休止にもやはり理由があったのだ。

ザッテルから10分も下らないうちに、登りでは見られなかった(気が付かなかった?)踏み跡が、左手の雪庇の方向につけられているのが見えた。 踏み跡を10mほど行くと、そこから先は下の雪原の縁まで一気に続く崖のような急な雪の斜面となっていた。 どうしたら良いものか分からずに立ち止まっていると、後ろからヨハン氏が「構わずそこを下りなさい」と指示してきた。 先ほどの出来事が頭に浮かび、一瞬妻と顔を見合わせた。 下る決心がついたのは、下の方に先行しているパーティーが見えたからだった。 初めのうちはまだ雪が適当に硬く怖かったが、雪は次第に柔らかくなり、膝までそして妻は股までもぐるようになった。 なるほど斜面は急だが、自分の体重で雪にもぐり、その抵抗で滑落しないことが分かってきた。 しかしこんなイレギュラーな下山方法は、ルートや雪の状態を知り尽くしていなければ絶対に無理だ。 後から下山したベテランの川村さんも、さすがに遠回りをして登ったトレイルをピストンしたという。 雪に足を取られ結構疲れるので、ゆっくり下りたいが、ヨハン氏が後ろから煽るように「どんどん下りなさい!」とハッパをかけてくる。 途中さすがに妻が音を上げて休憩をリクエストしたが、氏はこれを許してくれなかった。 上から下ってくる次のパーティーが、雪崩を引き起こす危険性があるからだろうか?。 急斜面を転がるように、あっという間に200mほど下の雪原の縁まで下ってしまった。 しばらく緩やかな斜面をゴールのユングフラウヨッホに向け歩いた所で、ようやく氏から休憩が認められた。 後ろを振り返り、下ってきたルートをあらためて見上げたが、よくあんな所を下ってきたものだと感心させられた。 気温がかなり上昇してきたため、ジャケットを脱いで長袖のシャツ一枚となった。

トレイルの脇で一服した後、身も心も軽やかにゴールを目指し、最後の仕上げにかかった。 ユングフラウヨッホの展望台はすぐ近くに見えているが、不思議となかなか辿り着かない。 しばらくするとトレイルは緩やかな上り坂となり、pm0:30にようやく出発したトンネルの出口とは反対側の、大勢の観光客で賑わっている観光用の雪の広場に着いた。 ザイルを解き、メンヒ・ユングフラウのコンビネーション・ツアーは終了した。 登山に興味のない観光客は、広場を囲っている柵の外から急に出現した私達を、“いったいこの人達はどこから来たのだろう”という奇異の眼差しで見ていたが、不思議とそれが何か誇らしかった。 「サンキュー・ベリー・マッチ!、二日間本当に有り難うございました!」。 最後に両手で拝むように握手をして、ヨハン氏に感謝の気持ちを込めてお礼を言い、憧れの山を背景に氏と最後の記念写真を撮った。 ヨッホの展望台は天気が良かったせいか、日本人を始め多くの観光客でごった返していた。 レストランのテーブルが一杯だったので、立ったままカウンターで氏とコーヒーを飲み、100フランのチップを手渡した。 最後の氏との雑談で分かったことは、50歳を超えていると思われた氏の年齢が48歳であったこと、そして何とメンヒには300回以上登ったことがあるということだった。

ロートタールザッテルからの下山に辿ったダイレクト・ルート

ユングフラウヨッホから見たユングフラウとガイドのヨハン氏

ヨハン氏と別れ、違う階のセルフサービスの廉価なレストランで二日間の山行の思い出に浸りながら、久々にのんびり昼食を食べた。 食後に最上階のスフィンクスの展望台に行くと、テラスで下山してきた川村さんと再会した。 川村さんは名古屋の出身ということだったが、日高の冬山に憧れ、北海道に移り住んでいるという猛者だった。 しばらく眼前のメンヒとユングフラウの雄姿を眺めながら夢を語り合い、明日以降のお互いの健闘を祈念してヨッホを後にした。 川村さんは明日メンヒを登る予定で、これからまたメンヒスヨッホヒュッテに戻るとのことだった。

憧れの山に別れを告げ、クライネ・シャイデックまで登山電車で下ってくると、残念ながらすでにベルナー三山の頂は霧に覆われ始めていた。 ヨッホもかなりの人出だったが、ここも駅前に“出店”が出現し、大勢の観光客で賑わっていた。 グリンデルワルトに向かう車中では、さすがに睡魔が襲ってきて、車窓からの風景を楽しむことが出来なかった。 ホテルに戻りシャワーを浴びるとさらに疲れがどっと出て、レストランへ行く気力も無くなり、インスタントラーメンを自炊して早々に床に就いたが、憧れのアルプスの山の頂に立つことが出来たことで、心は充分に満たされていた。

スフィンクスの展望台から見たメンヒ

スフィンクスの展望台から見たアレッチ氷河

【ツェルマット】

7月28日、グリンデルワルトでの最後の朝も雨だった。 残念ながら今日も一日中ぐずついた天気になりそうだ。 結局この町の滞在中に予定していたハイキングは全く冴えない結果に終わってしまったが、束の間の晴天を運良く登山日に充てることができ、しかも無事登頂することが出来たことで、最低限の成果を収めたと自分自身を納得させた。 再びこの町を訪れる機会があれば、是非今回行かれなかったハイキングトレイルを歩いたり、アイガーやヴェッターホルン、そしてグロース・フィーシャーホルン等の登山にチャレンジしてみたいと思った。 今日は次の目標のブライトホルンの登山に向けて、スイスでも屈指の山岳リゾート地のツェルマットに移動する予定だ。 当初の計画では、移動の途中でブリュムリスアルプ連山に抱かれた山上の湖のエッシネンゼー周辺のハイキングを予定していたが、この天気ではハイキングに出掛けてもつまらないので、再訪を誓って直接ツェルマットへ向かうことにした。

登山電車でインターラーケンまで下り、同駅から普通電車に乗換えてシュピーツで再び乗換えてから、ツェルマットに向かう登山電車(氷河急行)の発着駅となるブリークの駅に着いた。 登山電車はグリンデルワルト周辺の地味な車両とは一味違う赤い車体の少し上等な車両だった。 車内では旅行会社の登山ツアーでマッターホルン(4478m)を登りに行かれるという日本人のグループと偶然同席した。 大雪のため登れないという情報は、既に耳に入っていたようだ。 一人の方は前回もやはり雪のため登れなかったとのことだった。 海外では皆それぞれ苦労しているようだ。 車内でメンヒやユングフラウの登山についての情報を伝えたが、山の名前を知らないばかりか、なぜか全く興味が無さそうだった。 やはり日本人は“〜名山”が好きなのだろうか?。

ブリークから約1時間20分ほど登山電車に揺られ、pm1:45にツェルマットに着いた。 ようやく雨が止んで薄日が射してきたが、マッターホルンはまだその雄姿を見せてくれなかった。 駅から5分ほどの所にあるホテル『シミ』へチェックインする。 今日から4泊するこの4ツ星のホテルはツインの朝食付きで一泊13,000円だが、さすがにグリンデルワルトの2ツ星ホテルよりワンランク上だ。

さっそく町に出て、まずは日本人スタッフがいるとガイドブックに記されていた日本語観光案内所に向かった。 路地の奥の目立たない建物の中にあった案内所は、日本人の若い男性が一人いるだけの小さな事務所だった。 話を伺うと、グリンデルワルトの観光案内所とは違い、あくまでもボランティアで情報の提供をしているため、山岳ガイドの取次ぎや山小屋の予約等はやってもらえないという。 今回ハイキングの目的地として宿泊を予定していたモンテ・ローザヒュッテ(2795m)へのトレイルは、現在ルート上にある氷河のクレバスの状態が悪く、ガイドレスでは危ない状況であるという情報を頂いた。 またマッターホルンはやはり雪のため、しばらく登れない状況が続くのではないかとのことだった。 観光案内所の方にお礼を言い、次に駅前のインフォメーションセンターに行ってみた。 外の掲示板に貼り出してあった週間天気予報によれば、明日も天気はいま一つであるが、明後日以降は晴れるようだった。 当初の計画ではツェルマットに滞在中の4日間のうち、一番天気の良い日を見極めて日帰りでブライトホルンに登る予定だったので、明日は登山を諦めて手軽なハイキングをすることに決め、スーパーマーケットやレストラン、登山用品店、雑貨店等を見て回った。 町の散策も大切な情報収集だ。 しかしながら肝心のガイド組合(アルパインセンター)へは敷居が高く、とうとうツェルマット滞在中に行きそびれてしまったことが、今となっては大変悔やまれてならない。

【ヘルンリヒュッテ】

7月29日、曇天だが雨は降っていない。 今日は予定どおりマッターホルン登山のB.Cとなるヘルンリヒュッテ(3260m)へのハイキングに出掛けることにした。 アルプスでは、麓の町から森林限界を超えた展望の良い山腹の山小屋まで歩き、そこで飲食を楽しんだり、泊まったりするのがハイキングの定番のようだ。 そして山小屋がいわゆるトレイルエンドになっていて、そこから先が山岳ガイドや登攀具が必要な登山の領域になる。 ヘルンリヒュッテまではゴンドラを使って途中のシュヴァルツゼー(2583m)まで行けば、登り2時間半ほどの行程だ。 4ツ星ホテルの朝食のバイキングはさらにグレードが上がり、貧乏人の私達にとってはディナーのような内容だった。

町外れにあるゴンドラ乗り場までメインストリートを15分ほど歩く。 ホテルや商店の隙間や裏手に、当地の伝統的な“鼠返し”の古家が点在している。 ゴンドラは10分ほどで途中駅のフーリーに着き、スイスで最も標高の高い展望台のクライン・マッターホルン(3883m)方面と、これから向かうシュヴァルツゼー方面とに別れたが、ツェルマット周辺の展望台では三本の指に入るといわれるクライン・マッターホルンの人気は高く、乗客の殆どはそちらへと向かった。

フーリーでゴンドラを乗換え、さらにもう一回フルグという中間駅でゴンドラを乗換えて、麓から40分ほどで今日のハイキングの起点となるシュヴァルツゼーに着いたが、天気がいま一つだったせいか、観光客やハイカーの姿は少なめだった。 ここから仰ぎ見るマッターホルンは、何人も寄せつけないような威圧的な容姿で天に向かって屹立しているが、残念ながらその尖った山頂部分は雪煙と霧のため未だ見ることが叶わなかった。 また周囲に15座以上見えるはずの秀麗なフィアタウゼンダー(4000m峰)も、山頂付近が雲や霧に覆われていたため、期待していた絶景はお預けだった。 天気の回復を祈りながらゴンドラの駅からハイキングトレイルをひと登りすると、小さな白い礼拝堂が湖畔に建つシュヴァルツゼー(湖)の全容が見えてきた。 背後に見えている尖峰は、オーバーガーベルホルン(4063m)やツィナールロートホルン(4221m)といったところだろうか?。 天気が良ければ絶好の撮影ポイントとなるに違いない。 マッターホルンは相変わらずだが、左手に見えるフルグ氷河やゴルナー氷河の上に顔を揃えている山々がはっきりと見え始めた。 地図で確認しながらビデオを回し、山の名前を吹き込んでいく。 一番手前が今回登山を予定しているブライトホルン、その左がリスカム(4527m)、そして一番奥の何とも複雑な形をした個性的なボリューム感のある山が、スイスの最高峰のモンテ・ローザ(4634m)だ。 三山とも雪をタップリと戴いた優美な姿を披露している。

ハイキングトレイルは次第に“登山道”となり、ジグザグのザレた急坂を1時間ほどゆっくり登っていくと、休憩するのに丁度良いベンチがあった。 ベンチで一服していると一人の日本人の女性が下ってきた。 昨晩はヘルンリヒュッテに泊まったが、マッターホルンの登山者がいなかったため小屋はガラガラに空いていたという。 両替を頼まれ1万円札を渡されたが、レートは分かっているのに果して何フランになるのかお互いに暗算が出来ず、「高山病だ〜」と言いながら大笑いした。 ヒュッテへの道とはいえ、一応マッターホルンを登っているため登山道はさらに急登となり、途中には大岩をへつるための固定ザイルや鉄格子の階段も登場してきた。 マッタータール(タールとは“谷”という意味)の向こうに見えるミシャベル山群の山々を覆っていた雲や霧もようやく取れ始め、曇天ながら充分にアルプスの大パノラマを堪能出来るようになったが、とうとう憧れのマッターホルンの山頂を見ることなくヒュッテに到着してしまった。 シュヴァルツゼーから2時間半ほどの“登山”だた。

山岳ホテルのベルベデーレが隣り合わせに建っているため、ヒュッテは想像していたよりも立派に見えた。 テラスには展望をゆっくり楽しむためのテーブルや椅子が沢山置かれていたが、マッターホルンへの登山者がいないためか空いていた。 次回への下見?にと雪がだいぶ積もっているヒュッテの裏手を僅かに登ると、山頂への一般ルートとなるヘルンリ稜の取り付きがあり、3mほどの垂直の岩に擦り切れて細くなった固定ザイルが1本垂れ下がり行く手を阻んでいた。 ヒュッテの周りにいた数人の若者達が、ふざけてサンダル履きで岩場を登っていく。 その旺盛なチャレンジ精神には頭が下がるが、何と無謀なことか!。 風の弱い場所を見つけて腰を下ろし、眼前に聳え立つ憧れのマッターホルンを仰ぎ見ながらため息をつく。 ヘルンリ稜の状況を少しでも知ろうと、双眼鏡で取り付きから上を見上げたが、傾斜がきついためだんだんと首が痛くなってくる。 “雲の上の存在”にそれだけ近づくことが出来た証拠だ。 “いつの日かこの山の頂に立ってみたい・・・”。 素人の私の心の中で燻っていたマッターホルンへの扉が少し開いたような気持ちになった。

天気は明日に向かって良くなるはずだったが、急に空模様が怪しくなってきたので、再訪を誓って下山にかかった。 途中で大勢の日本人のツアーのハイカーを追い越す。 中高年の“団体行動”は海外でも健在だ。 小雨が降り始めたので傘をさして下っていくと、目線が足元にいったせいか、トレイルの脇に鮮やかな青や赤の高山植物が咲いていることに気が付いた。 あの有名なエーデルワイスは、スイスに来てからまだお目にかかっていない。 実はこちらでも希少な花なのだろうか?。 シュヴァルツゼーからツェルマットに下るハイキングトレイルもあったが、天気が悪かったので再びゴンドラでツェルマットに下ることにした。

土産物屋のはしごをしながら、明日の天気予報を確認するため駅前のインフォメーションセンターに向かったが、何故か妻の興味は山よりも買い物にあるような気がしてならない。 ツェルマットでは一般の車を締め出しているため、メインストリートには電気自動車や馬車が往来し、ハイヒールを履いた貴婦人、どこでも群れをなしている日本人の団体ツアーの観光客、白髪頭の上品な熟年のカップル、そしてピッケルやザイルをくくり付けたザックを背負っている短パン姿の登山者等、様々な人々で賑わっていた。 まさにここはスイス(ヨーロッパ)を代表する山岳リゾート地だ。 インフォメーションセンターの掲示板に貼り出してあった天気予報では、嬉しいことに翌日は晴天で、明後日は快晴となっていた。 天気が変わる可能性もあるため、一応明日をブライトホルンの登山日と決め、明日の早朝に最終決定することにした。 ところが夜になってアクシデントが発生した。 間抜けなことに、寝る直前にホテルの室内で荷物の角に右足の小指を強くぶつける怪我をしてしまい、朝を待たずに登山日の順延が決まってしまった。

白い礼拝堂が湖畔に建つシュヴァルツゼー(湖)

ヘルンリヒュッテへの登りで見たモンテ・ローザ

ヘルンリヒュッテ

ヘルンリヒュッテからの下りで見たブライトホルン

ヘルンリヒュッテからの下りで見たマッターホルン

【オーバーロートホルン】

7月30日、昨晩痛めた足の指は触らなければ痛くない。 どうやら骨折は免れたようだ。 とりあえず、天気予報を信じてブライトホルンの登山は明日に延期し、今日は足の指の具合と相談しながら計画していたオーバーロートホルン(3415m)へのハイキングをすることにした。 ホテルを出発すると、空は青いが雲が多く、まだ昨日の天気を引きずっているようだった。 登山の順延は正解だったかもしれない。 ツェルマット周辺の展望台では三本の指に入るといわれるスネガ(2288m)への地下ケーブル乗り場へとおっかなびっくり歩く。 階段を下る時に少し痛みがあるが、ゆっくり歩けばなんとかなりそうだ。 ユングフラウヨッホへの登山鉄道といい、この地下ケーブルといい、さすがに観光の国だけあって自然の美観を損ねないように配慮された設計には感心する。 ケーブルカーは5分ほどで標高差を600mほど稼ぎ、あっという間に終点のスネガの地下駅に着いた。 洒落たレストランがあるスネガの展望台は、マッターホルンを中心にヴァリス地方の高峰群がぐるっと見渡せるようになっていたが、肝心のマッターホルンだけは未だ雲の中に隠れたままだった。

スネガから更にゴンドラに乗ってブラウヘルト(2571m)へ、そしてさらに大型のロープウェイに乗換えてウンターロートホルン(ウンターとは“下”という意味/3103m)へ向かう。 ウンターロートホルンは名前のとおり一応山だが、なだらかな丘という感じだった。 もちろんここも展望台になっているが、標高が低いスネガのほうがお手軽で、またマッターホルンに近いためか人気があり、ここを訪れる人はそれほど多くないようだ。 ウンターロートホルンの展望台に着くと、ようやく山々を隠し続けていた雲が一斉にとれ、お目当てのマッターホルンが青空を背景に初めてそのスリムな雄姿を披露してくれた。 写真で見たとおりの何と絵になる山だろうか!。 高さこそ他の名山に譲るものの、その鋭く尖った独特の山容は山に興味がない人々の脳裏にさえ焼き付くことだろう。 右手にはダン・ブランシュ(4356m)、オーバーガーベルホルン、ツィナールロートホルン、ヴァイスホルン(4505m)が、そして左手にはブライトホルン、ポリュックス(4091m)、カストール(4228m)、リスカム、モンテ・ローザといったそれぞれ個性的なフィアタウゼンダー達が、マッターホルンの際立った存在にさらに磨きをかけている。 そして背後にはこれから登るオーバーロートホルンが、昨日降った雪でうっすらと雪化粧をして鎮座していた。

ウンターロートホルンの展望台から見たマッターホルン

展望台から見たブライトホルン(右)とリスカム(左)

展望台から見たモンテ・ローザ

展望台から見たダン・ブランシュ(左)とオーバーガーベルホルン(右)

ウンターロートホルンの展望台から見たツィナールロートホルン

ウンターロートホルンの展望台から見たヴァイスホルン

オーバーロートホルンへのトレイルはウンターロートホルンの展望台からいったん100mほど下り、トラバース気味に山裾をかなり回り込むように歩いてから、ジグザグの“登山道”となった。 途中で一昨日登山電車の中で出会った旅行会社の登山ツアーの人達に再会した。 山(マッターホルン)が見えているのに登れない悔しさで一杯であるに違いない。 登り始めはゴルナー氷河の向こうにモンテ・ローザが大きく望まれていたが、登るにつれて強烈な夏の陽射しと昨日降った雪や雨が霧を発生させ、オーバーロートホルンを包み込んでしまった。 足の指に負担をかけないようにゆっくり登っていく傍らを、外国人の女性が両手でストックを突きながら、あっという間に追い越していった。 いつもながら外国人のスピードとパワーには脱帽だ。

正午前、ウンターロートホルンから2時間ほどでオーバーロートホルンの山頂に着いた。 下からは穏やかな面持ちの山に見えたが、山頂の北側はスッパリと切れ落ち、足元の岩が溶けた雪で覆われているため、危なくて先端の最高点に立つことが出来ない。 先ほどから山を包み込んでいる霧があがらないため、今日のハイライトの山頂からの大展望が得られず悔しい限りだ。 霧の間からチラリと見える大きな山は、国境線上にない山の中ではスイスの最高峰のドム(4545m)だろう。 やきもきしながら30分ほど霧があがるのを待っていたが、体も冷えてきたのでそろそろ下山しようかと腰を上げた時、日の丸の旗をザックに付けた一人の日本人の男性が登ってきた。 写真を撮り合いながら雑談を交わすと、関西から来られた藤本さんという方で、当初仲間と三人で当地に来るはずが、直前に他の二人が来れなくなり、仕方なく一人で来られたという。 藤本さんから私達の明日の予定を聞かれたので、「一応ブライトホルンに登る予定です」と答えたところ、是非連れていって欲しいという。 「初めてガイドレスで登る山で、また足の指も痛めているので、“連れていく”ほどの余裕はありませんが、是非一緒に登りましょう」と提案して、明朝6:30にゴンドラ乗り場で待ち合わせることにした。

下りは足の指がかなり痛かった。 やはり骨折しているのだろうか?。 一番悪い時間帯に登ってしまったようで、ウンターロートホルンまで戻ると山を包み込んでいた霧もすっかりあがっていた。 登り返す余力もないため、展望台のベンチで地図を拡げマッターホルンを取り巻く山々を眺めながら優雅に時を過ごした。 たまにロープウェイで運ばれてくる日本人の観光客に“名解説”をしたおかげで、周囲の山々の名前や山容もすっかり頭に入った。 足の指をいたわり、ウンターロートホルンからは迷わず上りと同じロープウェイやケーブルカーを利用してツェルマットまで下った。

スーパーマーケットに明日の朝食と行動食を買いに行くと、先日のユングフラウ登山で知り合った古林さんとバッタリ再会した。 古林さんとはこの時のみならず、半年後にキリマンジャロ山行に向かう途中のサウジアラビアのドゥバイ空港でも再会した。 スーパーマーケットはグリンデルワルトにあった店よりも大きく、また品揃えも豊富だった。 特に乳製品が安く、牛乳はミネラルウォーターよりも安かった。 また、タイ米のように細長い米は産地や銘柄は不明だが、日本での値段の半分以下だった。

オーバーロートホルンの山頂

ウンターロートホルン付近から見たオーバーロートホルン

ウンターロートホルン付近から見たリムプフィッシュホルンとシュトラールホルン

エンツィアン

【ブライトホルン】

7月31日、am5:30起床。 ホテルの窓から初めてモルゲンロートに染まったブライトホルンの山頂が見えた。 予報どおりの快晴か?。 いよいよ素人が憧れのアルプスの山にガイドレスで臨む時が来た。 朝食を自炊して食べた後、am6:00過ぎにホテルを出発。 嬉しいことに足の指の痛みは昨日ほどではなくなっていた。 早朝のメインストリートは、山男とスキーヤー達だけの世界で、皆一様に町外れのゴンドラ乗り場に向かって歩いて行く。 ブライトホルンは山陰で見えないが、マッターホルンの矛先が時々顔を見せる。 ゴンドラ乗り場に着くと、間もなく昨日オーバーロートホルンの山頂で知り合った藤本さんがやって来た。 藤本さんは雪山の経験は私達と同程度だと謙遜していたが、近所の裏山を短時間で休まずに登る訓練を続けているという努力家だった。

am7:00、始発のゴンドラが出発した。 終点のクライン・マッターホルンの周辺にサマースキーのゲレンデがあるためか、乗客はスキーヤーの方が多かった。 間もなく車窓からは朝陽を浴びて輝くマッターホルンが大きく見え始めた。 フーリーでロープウェイに乗り換えた後、トロッケナー・シュテークでもう一度ロープウェイを乗り換え、1時間近くかかってようやく終点のクライン・マッターホルンに着いた。 駅から外に向かう薄暗いトンネルを出ると、目の前がサマースキーのゲレンデになっていた。 そして左手にはこれからアタックするブライトホルン(4165m)の頂稜部が、一昨日ヘルンリヒュッテから眺めた優美な姿とはまるで違う、急峻なとてつもなく大きな図体で素人の私達の前に立ちはだかっていた。

am8:10、藤本さんには申し訳ないが、妻と二人だけでザイルを結び合って出発した。 Tバーリフトの下をくぐり、ブライトホルンプラトーという広大な雪原に出た。 雪原には予想(情報)どおり幅の広い明瞭なトレイルが印され、また天気の良いことも手伝って大勢の登山者が前後しているため、全く迷うことはない。 まずはひと安心だ。 本当にこの雪原の下にクレバスが口を開けているのかと思うほどトレイルは踏み固められていたが、基本どおり14mのザイルを目一杯伸ばして雪原を歩いた。 長いザイルは私の未熟な技術では充分に扱いきれないため、試行錯誤の末に8mm/20mの“補助ロープ”を登攀用に6m、氷河歩行用に14mに切断して、用途別に使用することにしたのだ。

天気は雲一つない快晴で、雪原は最高の稜線漫歩だ。 変わりやすいアルプスの天気も、今日は変わりようがないだろう。 雪原から見えるマッターホルンは、昨日まで見ていたスリムな東北面から重厚な南東面に変わり、稜線の斜度も75度から60度位に下がり、全くの“別山”になっている。 その右手には、ダン・ブランシュ、オーバーガーベルホルン、ツィナールロートホルン、ヴァイスホルンの尖峰のカルテットが抜けるような青空を背景に並んでいる。 藤本さんが中判カメラで写真を撮る。 私も思わず立ち止まり、何度もシャッターを切った。 なにせ今日はガイドレス、自由の身だ。 1時間ほど雪原を歩き、何事もなく取り付きに着いた。

取り付きでアイゼンを着け、ザイルを登攀用の6mのものに換えて、計画どおり?4〜5人のパーティーの列の後に続き、踏み固めれたトレイルを登り始めた。 藤本さんも私達の後から続いた。 取り付きから山頂までの標高差は350m余り、約1時間の登攀だ。 ロープウェイで麓から一気に2200mほど上がった割には、息苦しさは全く感じられなかった。 ここ数日3000m以上の高さで遊んでいたせいだろうか?。 登るにつれて、隣のマッターホルンが低くなっていく。 取り付きから40分ほどアイゼンが良く利く斜面を左に回り込みながら登った後、トレイルは“く”の字を描くように大きく右へ反転し、斜度を増しながら山頂へと延びていた。 私達が登っている後ろ姿を、藤本さんが写真に収めてくれた。 特に危ない所もない単調な登攀だが、高度感があるため一歩一歩の登りが非常に爽快だ。 まして山頂はもう掌中にある。 日本の山のように走り出したい気持ちをぐっと抑え、これまでの道のりを思い起こしながら一人悦に入っていた。

ブライトホルンプラトーから見たブライトホルン

オーバーガーベルホルン・ツィナールロートホルン・ヴァイスホルン(左から)

ブライトホルンへ登る大勢の登山者

am10:00過ぎ、予想どおり大勢の登山者で賑わっているブライトホルンの山頂に辿り着いた。 「やったね〜!、最高!、最高!」。 「どおだ〜!」。 いつもと同じフレーズの言葉しか口から出てこないが、妻とガッチリ握手を交わす。 そして先に山頂に到着していた藤本さんともお互いの登頂を喜び合った。 ロープウェイを使えば、アルプスのフィアタウゼンダーの中で最も易しい山とされるブライトホルンは、“他の山を目指す登山者が高所順応に行く所”とか、“ロープウェイで登る丘”とも言われ、その評価はとても低い。 旅行会社の登山ツアーでも、ハイキングの延長線上に位置づけられている。 しかしそんな酷評は素人の私にとっては全く無縁だった。 なぜならこの山の頂には、クライン・マッターホルンの駅から2時間余りで辿り着いたのではないからだ。 アルプスの山に憧れ、情報収集を行い、登山愛好家としてのこだわりにより、敢えてガイドレスで臨んだ、素人の私にとっては一大冒険の山だった。 この山こそ私がアルプスで最初に登った真のフィアタウゼンダーに他ならない。 その憧れの山の頂に、快晴無風の天気のもと立つことができてこれほど嬉しいことはない。 また、スイス中の山が全部見えるのではないかと思えるほどの大展望が喜びに拍車をかける。 あのマッターホルンが低く見えるのが痛快だ。

山頂では私達の他2人の日本人を含め、2〜30人の登山者が皆思い思いに寛いでいた。 今日は急いで下山する必要はない。 ガイドは私だ。 時間の許す限りこの素晴らしい絶景を堪能しよう。 日本の山と同じように、仁王立ちしてため息をつきながら何枚も写真を撮り、地図を拡げて妻と山座同定をしながら1時間以上も展望を楽しんだ。 先日登ったベルナー・オーバーラントの山々も遠くに見えて懐かしい。 藤本さんは写真の腕前も相当らしく、中判カメラで私以上に熱写に励んでいる。 ブライトホルンは名山であるのみならず、素晴らしいアルプスの展望の山だった。

ブライトホルンの山頂

山頂から見たダン・ディラン・マッターホルン・ダン・ブランシュ(左から)

山頂から見たドム(中央左)とアルプフーベル(中央右)

山頂から見たリムプフィッシュホルン(中央左)とシュトラールホルン(中央右)

山頂から見たモンテ・ローザ(左奥)とリスカム(右手前)

山頂から見たダン・ブランシュ・オーバーガーベルホルン・ツィナールロートホルン・ヴァイスホルン(左から)

山頂から見たマッタータール(谷)

山頂から見たクライン・マッターホルン(中央の岩塔)とモン・ブラン(中央遠景)

正午前、いつまでも去りがたい頂だったが、次々に到着する人達に席を譲ることにして、藤本さんと共に下山にかかった。 今日は止めてくれる人がいないので、緩みきった気持ちを切り替え、一歩一歩慎重に下る。 すっかり忘れていた足の指の痛みがここに来て再び登場したが、もうそんな事はどうでも良かった。 憧れの山のサミッターになれたのだから!。 正午を過ぎても登ってくる人は絶えず、中には驚いたことに運動靴を履いて空身で登ってくる二人の若者がいた。 しばらく様子をうかがっていたところ、一人は斜度が少し急になった所で引き返してきたが、もう一人はそのまま上に登っていってしまった。 日本でもたまに見かける光景だが、外国人のチャレンジ精神は並ではない。

取り付きで藤本さんと別れ、pm2:00頃クライン・マッターホルンの駅に戻り、トンネルの入口の日溜まりでマッターホルンを間近に眺めながらのんびり時を過ごした。 最後の仕上げに駅の真上にある展望台に上がり、北に向けて巨大な雪庇を張り出しているブライトホルンを眺めたが、ここから見るブライトホルンが一番絵になるように思えた。 ツェルマットまでロープウェイとゴンドラで下り、いつものように廉価なレストランで祝杯をあげたが、計画どおりの登山が出来たことで心は充分に満たされていた。

クライン・マッターホルンから見たブライトホルン

クライン・マッターホルンから見たツィナールロートホルン(左)とヴァイスホルン(右)

トロッケナー・シュテーク(ロープウェイの駅)から見たブライトホルン

トロッケナー・シュテークから見たアラリンホルン・リムプフィッシュホルン・シュトラールホルン(左から)

【サース・フェー】

8月1日、今日は4泊したツェルマットを発ち、最後の滞在地となるサース・フェーへ移動する日だ。 サース・フェーはツェルマットのある谷(マッタータール)からミシャベル山群を挟んで反対側にある谷(サースタール)にあり、直線距離は僅かだが移動にはかなり遠回りをしなければならない。 昼過ぎの登山電車でツェルマットを出発することにして、午前中は予定どおりゴルナーグラート(3090m)の展望台に登山電車で行くことにした。 天気は昨日に続いて快晴だ。

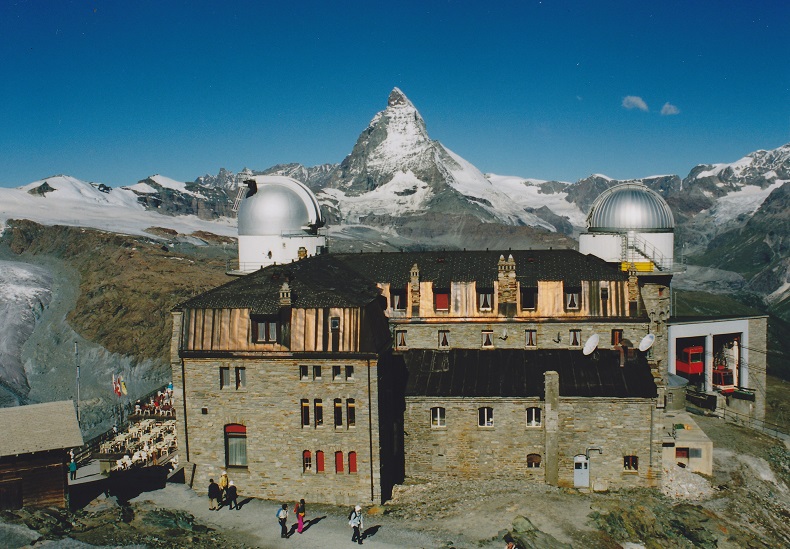

am7:10の始発の登山電車に乗り、終点のゴルナーグラートに向かう。 乗客は日本人の団体客が半分以上を占めている。 天気の良いことも手伝って、車窓からの展望は最高で、新しい山岳風景が展開する毎に私を含め皆感嘆の声をあげていたが、やはりその主役はマッターホルンだった。 ゴルナーグラートは、一昨日行ったスネガ、昨日行ったクライン・マッターホルンと並びツェルマット周辺では三本の指に入るといわれる展望台で、その傍らにはいかにもアルプスらしい雰囲気のある山岳ホテル『ゴルナーグラート』が建っていた。 時間に余裕はないが、マッターホルンを中心とする山々の大展望についつい長居をしてしまい、結局1時間以上も展望台で過ごしてしまった。 展望台から下ろうとした時、図らずも藤本さんと再会し、昨日一緒に登ったブライトホルンを背景に三人で最後の記念写真を撮った。 結局藤本さんとは、三日間同じ行動をとったことになった。

藤本さんと別れ、“逆さマッターホルン”で有名なリッフェルゼー(湖)へとハイキングトレイルを下る。 40分ほどでリッフェルゼーの湖畔に着いた。 直径100mほどの小さな湖には意外にも小魚が沢山泳いでいた。 僅かに微風があったが、青空を背景に湖面に映るマッターホルンの雄姿を運良く写真に収めることが出来た。 このトレイルをさらに3時間ほどかけて下ればツェルマットに着くが、ホテルをチェックアウトした後、pm1:10発の登山電車に乗らなければならないので、すぐ近くにあるローテンボーデンの駅から登山電車に乗ってツェルマットに下った。 偶然にも登山電車の中で昨日の朝クライン・マッターホルンに向かうゴンドラの中で一緒になった日本人の青年を見かけた。 雪で登れないマッターホルンの代替に、ガイドと共にリスカムを山中一泊で縦走すると話していたため、その感想を聞いたところ、体力的には相当きつかったが無事登頂することが出来たとのことだった。 宿泊は意外にもモンテ・ローザヒュッテだったとのこと。 ツェルマットに着くと、今日はこれから建国記念日のパレードがあるようで、町の人々がその準備をしていた。 山のことしか頭にない私には全く興味がないが、これを目当てにしている観光客も多いのだろう。

ゴルナーグラートへ向かう登山電車の車窓から見たマッターホルン

ゴルナーグラートから見たモンテ・ローザ(左)とリスカム(右)

ゴルナーグラートから見たマッターホルン

ゴルナーグラートから見たダン・ブランシュ

ゴルナーグラートから見たオーバーガーベルホルン

ゴルナーグラートから見たツィナールロートホルン

ゴルナーグラートから見たヴァイスホルン

ゴルナーグラートから見たドム(左)とアルプフーベル(右)

ゴルナーグラートから見たダン・ブランシュ・オーバーガーベルホルン・ツィナールロートホルン・ヴァイスホルン(左から)

マッターホルンとリッフェルゼー(湖)

ローテンボーデンの駅付近から見たブライトホルン

リッフェルゼー(湖)

リッフェルゼー(湖)から見た“逆さマッターホルン”

ツェルマットでの4日間の滞在中、ヘルンリヒュッテ、シュヴァルツゼー、スネガ、オーバーロートホルン、ブライトホルン、クライン・マッターホルン、そしてゴルナーグラートと様々な山や展望台に登ったが、そのお目当ては何と言ってもマッターホルンだった。 マッターホルンを眺める旅だったと言っても過言ではない。 “初めはこの山の吸引力に抵抗できると思っている人も、山を見てしまえばいずれ登るはめになる”とガイドブックの一節に記されていたが、まさにそのとおりだった。 次にこの町を訪れる時は、是非マッターホルンの登山にチャレンジしようと心に誓い、ツェルマットを後にした。

pm1:10発のブリーク行きの登山電車に30分ほど揺られた後、途中駅のシュタルデンで下車し、時刻表どおりだが1時間近く待ってようやく到着したポストバスに乗り、終点のサース・フェーへと向かった。 黄色い車体にラッパのマークが描かれたバスは、名前のとおり郵便物も一緒に運んでいるという。 サース・フェーの一つ手前のサース・グルントの町では、建国記念日のパレードを道路(メインストリート)上でやっている最中で、乗っていたバスが山車の最後尾についてしまい、2〜3分で通過するところを30分以上もかかって“パレード”し、図らずもバスの座席から高見の見物をすることになってしまった。

サース・フェーの屋内のバスターミナル駅でバスを降り、駅前にあった観光案内所に立ち寄って、とりあえず天気予報の確認をする。 明日はまずまずだが、明後日以降はずっと雨のマークが続いていた。 絶望的な予報に行く先を悲観したが、嘆いてばかりいても仕方がないので、とりあえず明日は予定どおりアラリンホルンを登ることに決め、滞在中のB.Cとなるホテル『アンビエンタ』(三ツ星・ツイン・朝食付きで一泊13,000円)に向かった。 メインストリートではなく、観光用に保存されている鼠返しの古家群の脇の裏通りを通り、明朝乗るフェルスキン行きの高速ゴンドラの乗り場を確認しながら、駅から15分ほどで町外れにあるホテルに着いた。 ペンション風のこぢんまりとしたホテルの若旦那は人なつっこく、また営業にも積極的で、早速日本人の私達をつかまえて、日常的な会話や単語を聞いてくる。 “Have・a・nice・day”を日本語では何と言うのかと聞かれ、答えに窮してしまった。 また、教えてあげた“コンバンワ”という挨拶を、何度も繰り返し発声練習していたのが滑稽だった。

ガイドブックに、“ホテル『ミシャベル』のロビーに夕方の5時から6時まで日本語観光案内所が開設される”と記されていたので、そのホテルを探しに行ってみたが、フロントに案内板はあったものの誰もおらず、空振りに終わってしまった。 仕方なく再び駅前の観光案内所に行ったところ、間もなくツェルマットと同じように仕事の合間にボランティアで観光案内をしているという日本人の女性が現れた。 天気の様子を聞いたところ、今年は7年ぶりの冷夏で雨が多く、晴れても長続きしないとのことだった。 やはり情報の提供しか出来ないとのことだったので、とりあえずガイド組合と彼女のお勧めのレストランの場所を教えてもらった。

ツェルマットより更に小さなサース・フェーの町中は、控えめながらも建国記念日のお祭りの雰囲気が随所に漂っていた。 レストランで早めの夕食をとり、ホテルに戻って明日の準備をしてから9時過ぎには床に就いたが、間もなく外で花火の音や人々の騒ぐ声が聞こえてきた。 山奥の静かなリゾート地もこの日ばかりは特別らしい。

サース・フェーの町から見たラッギンホルン(右)とフレッチホルン(左)

観光用に保存されている鼠返しの古家群

【アラリンホルン】

8月2日、am6:30起床。 天気は良さそうだ。 ホテルの窓からアラリンホルン(4027m)の白い頂が見える。 朝食のバイキングはam7:00からなので、持参した食糧を自炊して食べた。 ホテルから5分ほどの所にあるゴンドラ乗り場に行くと、クライン・マッターホルンと同じように終点のミッテルアラリン(3456m)周辺にサマースキー場があるためか、あるいはサース・フェーがスキーリゾート地のためか、乗客はスキーヤーの方が多かった。 am7:30始発のゴンドラに乗り、中間駅でゴンドラを乗換え、さらにその先のフェルスキンで15年ほど前に開通したという地下ケーブルに乗り換えた。 以前はこの地下ケーブルがなかったため、アラリンホルンの一般ルートは現在より難易度が高かったが、ケーブルの開通でブライトホルンと同じように麓から日帰りで登れる山となった。 ガイドブックにはこれを風刺して“お婆さん向けの山”と記してあった。 満員のケーブルカーを降りて地上に出ると、午後からは天気が崩れるという予報が嘘のように空は青く、今日も素晴らしい登山が期待出来そうだった。 ミッテルアラリンから仰ぎ見たアラリンホルンは、純白の雪と氷河の巨大な塊といった感じで重量感と威厳に満ちていた。

am8:20にミッテルアラリンを出発。 右手にアラリンホルンと同じように雪をタップリ戴いた台形のアルプフーベル(4206m)、それとは対象的に黒い岩肌をさらしているテッシュホルン(4490m)、ドム、レンツシュピッツェ(4294m)等のミシャベルの山々を眺めながら、サマースキー場の脇の雪のスロープを緩く登り下りし、20分ほどで取り付きに着いた。 ブライトホルンではアプローチからアンザイレンしたが、今日はここで6mの登攀用のザイルを結び、アイゼンを着けた。 先日お世話になったガイドのヨハン氏であれば、そのままアイゼンを着けずに登って行っただろう。

ミッテルアラリンから見たアラリンホルン

ミッテルアラリン付近から見たドム(中央右)とテッシュホルン(中央左)

ミッテルアラリン付近から見たアルプフーベル

取り付きからは計画どおり何食わぬ顔で、ガイド登山のパーティーの後ろについて登り始めた。 これは弥次喜多山行の知恵だ。 先行するパーティーの客(クライアント)はGパン姿の4人の若者だった。 多分アイゼンやピッケルもレンタルしたものに違いない。 先日のメンヒやユングフラウはガイド1人に対して2人までの制限があったことを考えれば、やはりルートはそれ以上に易しいに違いない。 私も妻も体調は万全だったので、一昨日のブライトホルン登山と同じように、山頂はすでに掌中にあると思ったのは甘かった。 予想どおりトレイルには危ない所もなく、取り付きから1時間ほどでアラリンホルンとアルプフーベルとをつなぐ稜線の鞍部(フェーヨッホ/3826m)に着いたが、先ほどから急に怪しくなってきた天候と霧のため、ここから見えるはずだったマッターホルンやモンテ・ローザは残念ながら全く見えなかった。 左手のこれから向かう山頂付近も既に青空は消え、寒々としていた。 やはり予報どおり天気は下り坂なのだろうか?。

フェーヨッホで一服した後、山頂に向けて幅の広い雪稜を登り始めたが、間もなく私達の周りにも霧がかかり始めた。 昨日と一昨日の好天で登山者が多かったとみえ、トレイルはかなり明瞭だったが、登るにつれて霧はどんどん濃くなる一方だった。 不安な気持ちが頭をよぎり始めた。 しかし前を行く“Gパン隊”は、何のためらいもなく広い雪稜に印されたジグザグのトレイルを登っていく。 もうこのままついて行くしかない。 Gパン隊の背中だけを追いながら、次第に濃さを増す霧の中を山頂に向けて登り続けた。

フェーヨッホから休まず40分ほど登っただろうか、突然稜線らしき所に出た。 すでに視界は5mもない。 トレイルはここで左右に別れていた。 特に左は両側がスッパリと切れ落ちたナイフリッジの雪稜となっていた。 確かフェーヨッホから山頂までのルートは一つしかないはずだが、左右のトレイルはどちらも明瞭だった。 Gパン隊に従って左に折れたが、右のトレイルは何だったのだろうか?。 左に折れるとすぐに目の前にぼんやりと黒い岩が見え、その先はいったん大きく下っているように見えた。 そしてとうとう雪が降り始めた。 帰りのトレイルは大丈夫だろうか?。 Gパン隊はここで立ち往生した。 あの岩の向こうが難所になっているに違いない。 ほとんどホワイトアウトしたこの状況で、果して山頂に辿り着けるのだろうか?。 不安は募るばかりだ。 体力にはまだ余裕があるが、何故か思わず温度計を見た。 登り始めは7度だった気温は、マイナスの7度になっていた。 もしGパン隊が引き返したら、無理をせず私達も引き返えそうと心に決めた。

突然前方で大きな声がした。 誰かが落ちたのだろうか?。 前方から来るパーティーをやり過ごした後、Gパン隊が動き始めた。 しかしすぐにまた止まった。 何かが目の前で光った。 霧で眼鏡が曇っていたので気が付かなかったが、先ほどからぼんやりと見えていた2mほどの高さの尖った岩の上に十字架が立っているではないか。 妻はとっくに気が付いていたという。 もしかするとここが山頂か?。 ガイドブックには十字架のことは記されていなかったので半信半疑だった。 「ピーク?」。 念のためGパン隊のガイド氏に尋ねてみた。 ガイド氏は小さくうなずいた。 腰が抜けた。 意外な幕切れだった。 思わず十字架にはりつけられているキリスト様の像を拝んだ。 麓から見えた丸い頂とはまるで違う、十字架一本分の何と狭い山頂だろうか!。 Gパン隊の若者達が写真を撮り合っている。 私達も岩を攀じって十字架を背景に写真を撮ってもらい、妻とガッチリ握手を交わした。 am10:40、ミッテルアラリンから僅か2時間20分の登頂だった。 降りしきる雪と霧のため、楽しみにしていた憧れの山の頂からの展望は全くない。 本来であれば今日の登山は、最悪の結果に終わっただろう。 しかしながら、たとえお婆さん向けの易しい山でも、悪天候の中ガイドレスで辿り着けた達成感と安堵感とで心は充分に満たされていた。

フェーヨッホから見たリムプフィッシュホルン

フェーヨッホから見たアラリンホルンの頂稜部

アラリンホルンの山頂

雪は止む気配もなく降り続いている。 このまま山頂で天候の回復を待つことは危険だ。 Gパン隊は10分ほどで山頂を後にした。 私達も15分ほど山頂で粘ったが、am11:00前に下山にかかった。 すぐ先のトレイルの分岐を往路と同じ方向の右に折れた。 後で分かったが、もう一つのトレイルはゴンドラの終点のフェルスキン(2991m)からブリタニアヒュッテ(3030m)を経由して山頂に至る、ミッテルアラリンへの地下ケーブルが開通する前の一般ルートで、このトレイルがたまたま山頂直下で合流していたのだ。 分岐を過ぎると間もなくガイド登山の年配の日本人パーティーとすれ違い、「もうすぐ山頂ですよ〜、頑張って!」とエールを送った。 天気は悪くなってしまたが、シーズン中のピーク時期のため登山者は多く、降雪でトレイルが消えることはなかった。 1時間以上休まずにひたすら下り続けて取り付きに着くと、嘘のように雪や霧はあがり、再びアラリンホルンに青空が戻ってきた。 何と不運なことか!。 1時間遅れで山頂に着いていれば、360度の大展望が待っていただろう。 未練がましくサマースキー場の脇から何度も後ろを振り返った。 本気でもう一度登り返そうかとも思ったが、アラリンホルンは優しく「お婆さん(お爺さん)になっても登れるから、無理をせずまた登っておいで」と言っているようだった。 しかしこの時の一瞬の気まぐれな青空が、3日後にスイスを発つ日までの最後の青空になろうとは知る由もなかった。

ミッテルアラリンから見たアラリンホルン

ザイルを解いて、ミッテルアラリンの回転展望レストランで昼食を食べることにした。 円形のレストランは、窓際に配置されたテーブル席の部分だけが1時間に1回転する仕組みになっていて、席を移動することなく1時間かけてゆっくりと360度の展望を楽しむことが出来るが、3500m近い高さの山の中には不似合いなほど大きく斬新な建物は、周囲の景観を損ねているように思えた。 後発のスキーリゾート地として、ツェルマットとは違った主張をしたかったのだろうか?。 展望はさることながら、動く外側の床と動かない内側の床との境目が見ていて面白かった。

間もなく予報どおり天気は崩れ始め、アラリンホルンは再び霧の中に消えていった。 周囲の景色も全て霧で覆われてしまったため写真も撮れず、売店で大きなパノラマ写真を買い、再訪を誓って地下ケーブルとゴンドラを乗り継いでサース・フェーへと下った。 ホテルに戻ってから駅前の観光案内所に明日以降の天気予報を見に行ったが、残念ながら雨の予報は変わることはなかった。

【ホーザース】

8月3日、予報どおりの曇天だ。 小雨がパラつき、山々は霧に閉じ込められたままだった。 当初の計画では、一昨日建国記念日のパレードを見たサース・グルントまでバスに乗り、そこからゴンドラに乗って終点のホーザース(3100m)にある山小屋(ホーザースハウス)に一泊してヴァイスミース(4023m)を登る予定だった。 この山は登山者がそれほど多くなく、また山小屋から山頂までの標高差が1000m近くあり、今回計画していた5座のうち標高差が一番大きい山だ。 この山にガイドレスで登ることが出来れば、憧れのモン・ブランやアイガーそしてマッターホルンも夢ではないはずだ。 しかしスイスに来て以来ほぼ当たっている天気予報では、明日も明後日も雨の予報だ。 この山をガイドレスで登頂する条件は、一にも二にも好天だ。 昨日のような悪天候では今度こそ遭難は必至だ。 高所順応した体と4座登ったばかりの経験と勢いを、最後の登山で活かせないのは残念だが、天気にはかなわない。 登頂は諦め、次回への下見と言い聞かせ、周辺のハイキングを兼ねてヴァイスミースの登山口となるホーザースへと向かった。

天気が悪かったせいか、ゴンドラの乗客は私達の他に3人しかいなかった。 終点のホーザースの駅に着いた時、ちょうど山から下りてきた濡れ鼠のパーティーと出会った。 まだ時間も早かったので、いつものように片言の英語で「山頂まで登られたのですか?」と声を掛けてみたところ、「イエス」という返事が返ってきた。 皆一様に疲労困憊している様子だったので、それ以上のことは聞くことを遠慮した。 とりあえず小雨の降る中を、ヴァイスミースの取り付きまで行ってみることにした。 雪のない岩屑の踏み固められたトレイルをトラバース気味に10分ほど歩いた先に氷河があらわれ、そこが取り付きになっていた。 明日の下見か、それともこれからアタックするのか、すでに10時を過ぎているにもかかわらず、目の前の取り付きからアンザイレンして登っていくパーティーがいた。 さらに双眼鏡で少し上の方を見ると、下ってくるパーティーが2〜3組見えた。 小雨と霧のため、取り付きの先の緩やかな雪面の状況が微かに分かる程度で、肝心のそれより上の方は全く分からない。 登攀具は持ってこなかったので、しばらく取り付き付近でビデオを回してから、再訪を誓ってホーザースの駅に戻った。 駅のすぐ脇にあるホーザースハウスは、今まで見てきた山小屋の中でも最も質素な造りだった。 昨日行ったミッテルアラリンの回転展望レストランが目に浮かび、この山小屋がいつまでもこのままの姿であり続けることを願った。

ホーザースの駅で一服してから、先ほどとは反対側のトレイルを下り、ヴァイスミースヒュッテ(2726m)を経由してゴンドラの中間駅であるクロイツボーデン(2397m)に向かう。 今回の計画には入れてなかったが、ホーザースハウスあるいはヴァイスミースヒュッテに一泊するか又は雪がなければ麓から日帰りで登れるラッギンホルン(4010m)という山があり、その取り付きをついでに確認しておこうと思ったからだ。 天気は一向に回復する気配はなく、周囲の景色は霧に閉ざされたままで山の概要は全く分からず、ロケハンにも最悪の気象状況だった。 ヒュッテに近づいた所でやっと登山者の姿が見られたが、ラッギンホルンではなくヒュッテのすぐ裏側にあるイェギホルン(3206m)から下ってきたようだ。 結局ラッギンホルンの取り付きは分からず、かえって心配の種を増やしてしまった。 元々この山は岩山で、雪の斜面を登る部分は少ないとガイドブックには記されていた。 それだけに的確なルートファインディングが要求されるため、どうやら弥次喜多山行には向かない山のようだった。

ヴァイスミースヒュッテで昼食を食べてから、クロイツボーデンの駅まで一般のハイキングトレイルを下り、さらに同駅から通称“フラワートレイル”と呼ばれる高山植物の多いハイキングトレイルを1時間半ほどかけて往復した後、ゴンドラでサース・グルントへ下った。 サース・グルントは小さなホテルと貸しアパートが点在している地味な町(集落)だったので、町の散策は行わず土産物店を2〜3軒覗いただけでバスに乗り、サース・フェーへ帰った。 万が一の期待を込めて立ち寄った駅前の観光案内所の天気予報は、無情にも昨日と変わることはなかった。

重い足取りでホテルに戻ると、若旦那がフロントで私達を呼び止め、「今晩ホテルで“ラクレット”を用意しましたが、いかがですか?」と誘ってきた。 妻が一応値段を聞いたところ、相応な値段だったらしくOKした。 後で「ラクレットって何?」と妻に聞いたところ、料理研究家の妻に呆れた顔をされた。 ラクレットとはスイス南部の伝統的な料理で、大きな円形のチーズを半分に切り、その切り口をヒーターの熱で溶かし、溶けだしたチーズを茹でたジャガイモ等の野菜につけて食べる至ってシンプルなものらしい。

pm7:00に食堂に行くと、若旦那の営業努力か、宿泊客の殆どが集まっていたようだった。 突然、鮮やかな民族衣装を身にまとった若旦那がアコーディオンを弾き、歌を歌いながら勢い良く食堂に入ってきた。 拍手と歓声がおこり、食堂は一気に盛り上がった。 どうやらラクレットを肴にした、ミニ・パーティーだったようだ。 若旦那は歌いながら食堂を一周するとスピーチを始め、所々でジョーク?を飛ばしていた。 歌の内容や話す言葉の意味は全く分からないが、不思議と陽気な気分になってくる。 初めて食べた本場のラクレットは大変美味しく、何度もチーズのおかわりをしてしまった。 また若旦那に勧められるままに、アルコール度数が100%あるのではないかと思われる地酒を堪能し?、しばし山に登れなかった悔しさを忘れ、スイスに来て初めて“観光客”になったような優雅な気分になった。 山を登ることしか頭にない私に、神様が若旦那に化身して「少し余裕を持ちなさい」と言ってるようだった。

霧に煙るヴァイスミースの氷河の取り付き

【ミッタークホルン】

8月4日、今日も予報どおり小雨模様の天気だった。 雨の中のハイキングは辛いものだ。 雨だけならまだしも山には必ず霧がかかり、がっかりさせられる。 明日は帰国のため朝食後すぐに町を出発しなければならないので、実質的には今日が最後の滞在日となる。 それならばと、計画していたハイキングではなく、急遽思いついた登山を試みることにした。 目的の山はミッタークホルン(3134m)というサース・フェーの町のすぐ背後に聳えている裏山で、いわばアラリンホルンの前衛峰だ。 この山を知っている(登ったことがある)日本人は殆どいないだろう。 私がこの山の存在を知ったのは、冒頭に記した脇坂氏の著書からだ。 氏はその著書の中で、道に迷いながらも山頂に辿り着いたと記していた。

昨日と同じ悪天候のため、ゴンドラの終点のプラティエン(2570m)で降りた客は殆どいなかった。 眼前に鎮座しているはずのミッタークホルンは霧の衣装を身に纏い、その姿は全く見えない。 ガイドブックは無く、私の持っている5万分の1の地図にも登山道は記されていない。 標識やペンキマーク、そして先行者(多分いないだろう)だけが頼りである。 とりあえず取り付きまでは、ブリタニアヒュッテへのハイキングトレイルを進むが、天気が悪いためハイカーの姿は殆ど無かった。 トレイルはミッタークホルンの山裾を巻くようにつけられていて、片側は深い谷になっている。 森林限界を超えているため、霧が上がれば素晴らしい展望となるに違いない。

30分ほど岩の多いトレイルを緩やかに登っていくと、妻が山側の斜面に動物を発見した。 双眼鏡を覗くと、一匹のメスのシュタインボック(野性のシカ)だった。 霧のため私達に気付いてないのだろうか?。 思わぬ発見に何かすごく得をしたような気分になった。 間もなく初めて反対側から歩いてくるハイカーの姿が見えてきた。 しばらくすると立ち止まって下を見ている。 視線の方向を見ると、今度はトレイルから20mほど下の所で2頭のシュタインボックが草を食んでいた。 この辺りは彼らの住処なのだろうか?。 急ぐ必要もないので、しばらくは遠目に観察していたが、逃げる気配がないので近づいて写真を撮ろうとしたところ、慌てることなく更に下に向かって動き出した。 さすがに野性動物は一枚上手だ。 私達も腰を上げ、再びミッタークホルンの取り付きを探しながらトレイルを歩き始めた。

プラティエンの駅から1時間ほど歩いたトレイルの傍らに、赤い字で『Mittaghorn』と記された岩があった。 獣道のような微かな踏み跡しかなかったが、とりあえず取り付きには間違いないようだ。 登山道を外さないように、ゆっくりと慎重に登り始めた。 登り始めてすぐまた妻が何かを発見した。 それはスイスに来て初めて、もちろん生まれて初めて見たあの有名なエーデルワイスだった。 花びらは想像していたよりも大きく、また茎は逆に短かった。 同種と言われている日本の早池峰ウスユキソウとは全くの別物だった。 一輪のエーデルワイスに感激していると、また妻が叫んだ。 見るとそこら中にエーデルワイスの白い花が咲き乱れているではないか!。 グリンデルワルトでもツェルマットでも見ることが出来なかった野性のエーデルワイス(ホテルの庭先には栽培されたものが植えられている)が、 ハイキングトレイルから少し離れた思いもよらぬ場所でこんなに沢山咲いているとは。 感激に浸っていると、意外にも外国人の男女二人が私達の後から登山道を登ってきた。 これは心強い味方が出来たと思い、さっそく“同志”に声を掛けてみたが、どうも彼らも英語が苦手なようで、「私達はミッタークホルンに登るのですが、お二人もそうですか?」と尋ねたが、全く通じなかった。 また、どうやら地図も持っていないようだった。 おそらく外国人は好奇心が旺盛なので、ブリタニアヒュッテまでのハイキングに行く途中にミッタークホルンの標識があったので、ぶらっと山に登ろうと思い立ったのではないだろうか?。 二人は私達を追い越すと、どんどん先へと登っていった。

足元のエーデルワイスに目を奪われていると、今度はまたシュタインボックがあらわれた。 そして登るにつれシュタインボックは頻繁にあらわれるようになり、最後は何と5mほど先の岩棚で6頭もの親子と対面するに至った。 やはりこの山は彼らの住処だったのだ。 思いがけない動物や花との出会いに心が弾んでいたが、霧はますます濃くなり、岩屑の上の踏み跡もだんだんと怪しくなってきた。 取り付きの標高は2650m位なので、山頂までの標高差は500m足らずだ。 しかし取り付きにあった赤い字の標記以外の目印は途中に全く無かったため、要所要所に石でケルンを積んで登らなければならず、思ったより時間が掛かる。

取り付きから1時間半ほど登った時、ようやく山頂らしきところが見えてきたと同時に、先ほどの外国人が下ってきた。 その方向やタイミングから推して山頂はあそこに間違いない。 山頂の様子を聞きたかったが、また言葉が通じないともどかしいので会釈だけして先に進んだ。 ところが山頂だと思ったのは、大きな岩がゴロゴロしていた稜線だった。 踏み跡はここまでで、後はこの稜線の岩場を左に向かって攀じっていくようだ。 稜線の向こう側は台風のような猛烈な風が吹き荒れ、また視界も全く利かない状況で、一歩たりとも足を踏み出すことが出来ない。 仕方なくいったん少し下って岩稜を左下から巻いて山頂を目指そうとしたが、霧で濡れた大岩はフリクションが全く利かず、登ることは辛うじて出来るが、下ることが出来ない。 さらに下から大きく巻こうと、足場の脆いザレた斜面をトラバース気味に登ってみたが、山頂も見えない今の状況では帰りのルートを見失う恐れがあり、これもまたままならなかった。 30分ほどあれこれと思案しながら山頂へのルートを模索したが、霧で体も相当濡れてきたことに加え、ほとんどホワイトアウトした状況で無理をして山頂に立つ意味もないので、残念ながら登頂を断念した。 果して彼らは山頂に着くことが出来たのだろうか、今となっては疑問だが、先ほどすれ違った時に何も聞かなかったことが悔やまれた。

帰路は積んできたケルンを頼りに下ったが、とうとう途中で道を外してしまい、足場の悪い急斜面を強引に下って、取り付きから200mほど離れたハイキングトレイルに飛び出した。 単なる思いつきで登った山だったが、アルプスを象徴するような動物や花との出会い、そして山頂直下まで行けても、山頂に辿り着くことが出来ないスイスの山の懐の深さ(本当は自分の登山経験・技術の未熟さ)を痛感させられ、悔しかったが大変思い出に残る山行となった。

ホテルに戻り、サース・フェーの町の散策を行う。 ツェルマットより二回りほど小さな規模のメインストリートには、日本人の団体の観光客の姿は皆無で、落ちついた雰囲気に包まれていた。 メインストリートの中程にあった立派な教会に立ち寄り、土産物を買ってから、観光案内所の方のお勧めのレストランで、第一回目のアルプス山行の打ち上げをした。

エーデルワイス

シュタインボック(野性のシカ)

【スイス出国】

8月5日、スイスに来てから14回目の朝を迎えた。 長いようで短かったスイス滞在も今日で終わりだ。 今日は曇天ながらも雨は降っていない。 ホテルの若旦那に20キロの荷物を詰め込んだスーツケース2個を、サース・フェーのバスターミナルまで電気自動車で送ってもらうことをお願いし、雲の帽子を被ったミシャベルの山並みを眺め、憧れの山々との別れを惜しみながらバスターミナルへと歩いて向かった。 バスターミナルに着くと間もなく若旦那が車でやってきた。 「スィー・ユー・アゲイン!」。 若旦那と別れの握手を交わしたが、決して社交辞令ではなく、心の中では固く再訪を誓っていた。

チューリッヒからの飛行機の出発は夕刻だが、ハプニングの発生に備えて予定より2時間早いam8:35発のポストバスに乗り、ブリークの駅へと向かった。 谷間の道を1時間半ほどバスに揺られ、予定より10分ほど遅れてブリークの駅へ着くと、ちょうどチューリッヒのクローテン空港駅行きの直通列車が入線し、無事車上の人となった。 あとは2週間前の記憶を辿り、空港から日本へ向かう飛行機に乗るだけだ。

列車に揺られながら、もう何も先の事を考える必要がないと思うと、この2週間の滞在中に出会った方々との想い出が、一つ一つ鮮明に頭に浮かんできた。 グリンデルワルトに向かう列車の車中で、素人の私達のためにアルプスの山の最新の情報を教えてくれ、タイムリーなアドバイスをしてくれた田村さん、メンヒとユングフラウの頂に導いてくれたガイドのヨハン氏、メンヒスヨッホヒュッテで通訳をしてくれた古林さん、ユングフラウヨッホで夢を語り合った川村さん、ブライトホルンに一緒に登った藤本さん、日本語観光案内所のスタッフの方々、スイスの民謡を歌い元気づけてくれたホテル・アンビエンタの若旦那・・・。 思い起こせば、一年前に偶然知り合った小松崎さんからモン・ブランの話を聞き、アルプスの山への憧れだけで右も左も分からずにスイスに飛び出していった素人の私達にとって、“アルプスの山に登る”という目標を達成できたことはとても大きな収穫だった。 また7年ぶりの冷夏で不安定な天候が続く中、計画していた5座のうちの4座に登ることが出来たことも本当に運が良かったと思う。 しかし何といってもこの弥次喜多山行を無事まっとうすることが出来たのは、滞在中に私達を支えてくれたこれらの方々との出会いがあったことに他ならない。 そして何度も私に騙されながらも、最後までこの弥次喜多山行に付き合ってくれた相棒の妻にも感謝の気持ちを送りたい。 昨年カナディアンロッキーに一目惚れした私も、すでにアルプスの山に浮気を始めたようだった。